あなたは、今後マイナンバーカードでできるようになることをいくつご存知ですか?

運転免許証になったり、保険証になったりするのでしょう?他に何ができるようになるの?

こんなギモンにお答えします。

本記事をご覧の方は

という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、「マイナンバーカード」や「マイナポータル」で、できるようになることを解説します。

毎年公開されるデジタル庁の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」をもとに、解説していきますよー

10分くらいで、マイナンバーカードやマイナポータルで今後できるようになること33個がわかりますので、ご一読いただけますと幸いです。

- 【2023年版最新】マイナンバーカードのロードマップ

- マイナンバーカード発行に関してできるようになる8のこと

- マイナンバーカード利用できるようになる15のこと

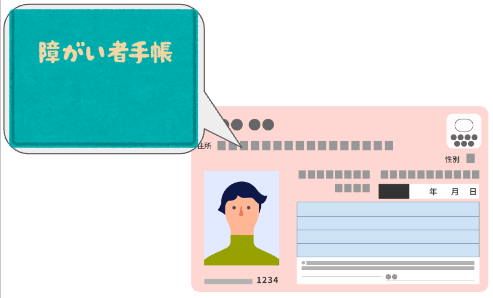

- ①【2023年】マイナンバーカードと「障害者手帳」の一体化

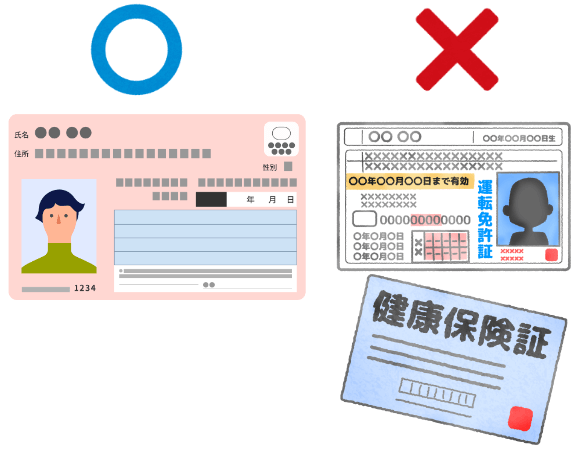

- ②【2023年】本人確認をマイナンバーカードに一本化

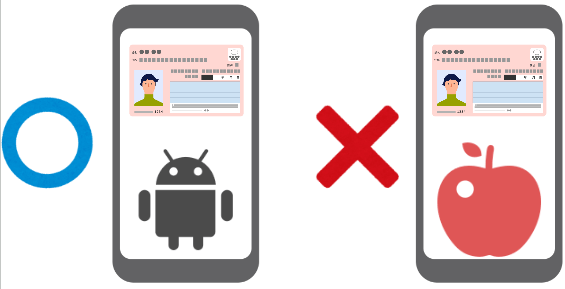

- ③【2023年】マイナンバーカード機能をスマートフォンへ搭載

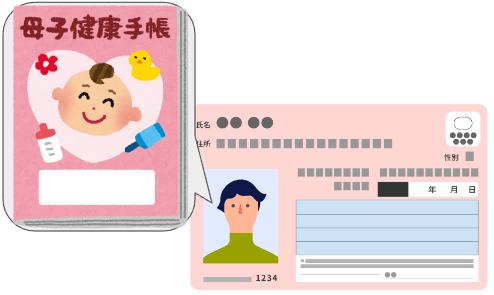

- ④【2023年】マイナンバーカードと「母子健康手帳」の一体化

- ⑤【2024年】スマートフォン搭載マイナ保険証の拡大

- ⑥【2024年】マイナ保険証対象診療科目拡大

- ⑦【2024年】マイナンバーカードと「運転免許証」の一体化

- ⑧【2024年】マイナンバーカードと「ハローワークカード」の一体化

- ⑨【2024年】マイナンバーカードと「国家資格情報」の一体化

- ⑩【2025.3月】処方箋を電子処方箋に一本化

- ⑪【2025年】マイナンバーカードと「在留カード」の一体化

- ⑫【2026年】マイナンバーカードと「介護保険証等」の一体化

- ⑬【2026年】マイナンバーカードと「各種助成受給者証」&「診察券」の一体化

- ⑭【時期未定】障害者割引のデジタル化

- ⑮【時期未定】スマートフォン電子証明書に「券面入力補助機能」追加

- マイナポータルで、できるようになる10のこと

- マイナンバーカードに関する記事一覧

【2023年版最新】マイナンバーカードのロードマップ

2023年に公開された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」から、我々国民にとってメリットがあるようなマイナンバーカードのロードマップ一覧は下表のとおり。

マイナンバーカード発行に関してできるようになる8のこと

マイナンバーカードの申請および発行・更新などについて、できるようになることは次のとおり。

①【2024年】利用者用電子証明書の暗証番号初期化がオンラインで

2024年度から、 マイナンバーカードの「利用者用電子証明書」のパスワードの初期化・再設定が、「コンビニエンスストア」で手続きできるようになりました。

参考リンクJ-LIS「マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化」

参考リンクマイナンバーカードの電子証明書を更新してみた!手続き方法10ステップ

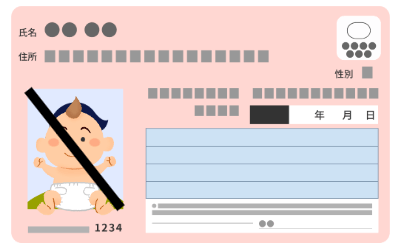

②【2024.12月】1歳児未満顔写真無しで作成可能に

2024年12月2日から、1歳児未満のマイナンバーカードを申請するとき、顔写真無しでも作成できるようになりました。

また、出生届の提出したときに、マイナンバーカード作成を同時に申請が可能になりました。

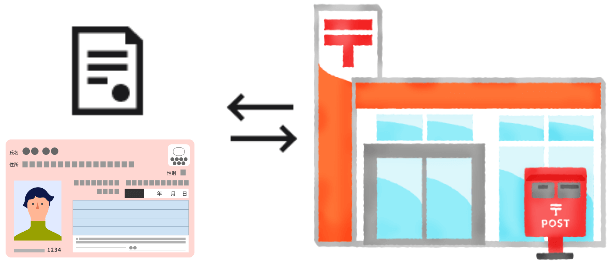

③【2024年】郵便局でカード申請が可能に

2024年秋から、マイナンバーカード作成等の申請を「郵便局」でできるようになる予定です。

2024年2月21日から、宮崎県都城市では、イオンモール都城駅前内郵便局にてマイナンバーカードの交付申請・受取が可能になりました。

他の自治体でも続く同じように対応されていくでしょう。

参考リンク郵便局でマイナンバーカードの交付申請受付 郵送受取も可能

④【2024年】国外利用・在外公館でカード発行が可能に

2024年度中に、海外でのマイナンバーカードの利用や、在外公館でのマイナンバーカードの交付等について、検討開始される予定です。

また、海外に転出した後でも、継続してマイナンバーカードや公的個人認証サービスを利用できるようになる予定です。

⑤【2026年】次期マイナンバーカード

2026年中に、新しいマイナンバーカード「次期マイナンバーカード」に切り替えが開始される予定です。

- 性別、マイナンバー、国名、西暦等の券面に記載される内容

- 電子証明書の有効期間の延長

- 発行体制(特急発行など)

- マイナンバーカードの公証名義等について

などの検討が行われるようです。

特に、券面記載事項については、マイナンバーカードの「身分証明書としての機能」や「マイナンバー利用事務・関係事務実施者の事務」への影響を勘案しつつ検討されるようです。

参考リンク何が変わる!?『次期マイナンバーカード』の変更点を総まとめ!

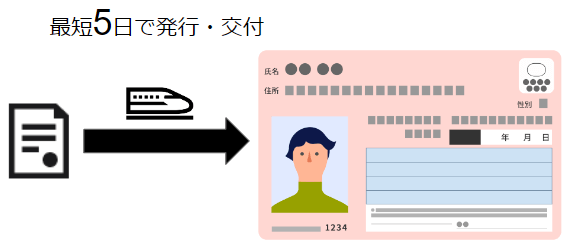

⑥【2024.12月】特急発行(最短5日間で発行・交付)が可能に

2024年12月2日から、マイナンバーカードの発行を「特急発行・交付」により、「最短5日間」で発行・交付ができるようになりました。

ただし、申請時に市町村の庁舎等に来庁して本人確認が必要なのは変わりません。

受け取りは、後日カードが送付されます。

参考リンクマイナンバーカードの特急発行

⑦【2023.12月】暗証番号無しカード作成可能に

マイナンバーカードを「暗証番号無し」で作成可能になるようです。

介護施設など、代理で交付申請や、申請を手助けして申請する場合に、施設職員や支援団体への負担を考慮し、暗証番号無しでマイナンバーカードを作れるようにするようです。

参考リンク暗証番号無しの「顔認証マイナカード」とは?取得方法とメリット・デメリット

⑧【時期未定】成人以降のカード更新がオンライン化

18歳代以上(成人以降)のマイナンバーカードの更新を、オンラインでできるよう検討予定です。

マイナンバーカード利用できるようになる15のこと

マイナンバーカードの利用で、新たにできるようになる予定なのは、次のとおり。

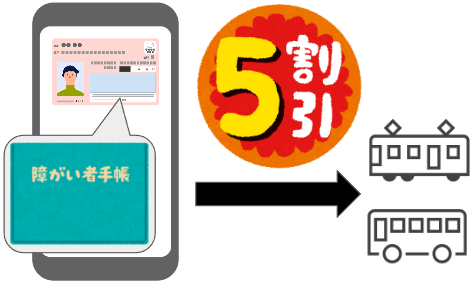

①【2023年】マイナンバーカードと「障害者手帳」の一体化

既にミライロなど、障害者手帳アプリで、障害者手帳情報などと連携が可能に。

マイナンバーカードに障害者手帳情報を搭載(一体化)するというよりも、マイナポータルに登録されている障害者手帳情報を参照する仕組みが普及させたいようです。

参考リンク厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第111回)」

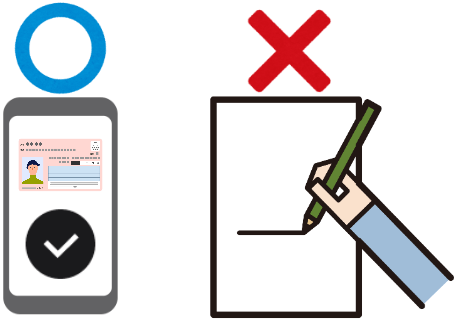

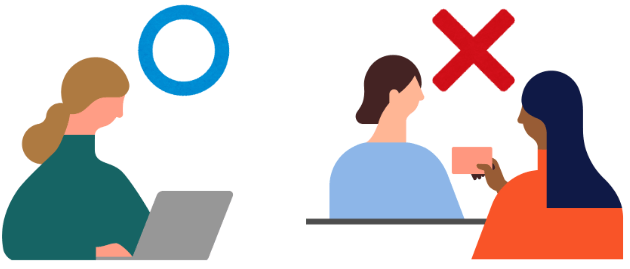

②【2023年】本人確認をマイナンバーカードに一本化

2023年から、本人確認が、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化されていきます。

例えば、docomoなどでは、契約者等の本人確認(非対面の本人確認手法)は、マイナンバーカードの利用者証明証電子証明書が必要となりました。

今後の本人確認は、「運転免許証等を送信する方法」や、「顔写真のない本人確認書類等」は廃止され、対面だとしてもマイナンバーカードを利用した公的個人認証による本人確認を推奨していく予定となっており、本人確認書類のコピーは取らないようになっていきます。

既に、口座やアカウント等のオンライン開設は、マイナンバーカードによる公的個人認証が利用開始されています。

他にも

- 地域通貨

- 地域ポイント

- コンサートやライブのチケット

- コンビニセルフレジでの酒・たばこ購入時の年齢確認

など、一部利用開始されていきます。

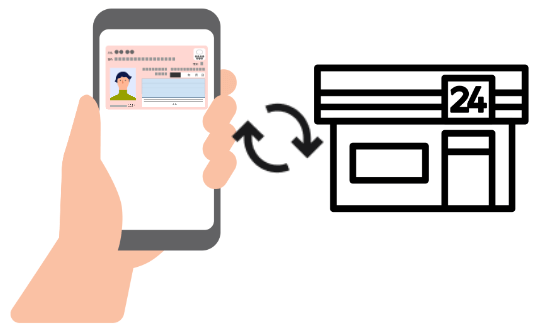

③【2023年】マイナンバーカード機能をスマートフォンへ搭載

2023年5月から、Android 端末でマイナンバーカード機能(電子証明書)を搭載できるようになりました。

iOS端末(iPhone)でも、今後対応される予定です(時期は未定)

参考リンクマイナンバーカード機能のスマホ搭載のメリット5つ・デメリット3つを解説!

④【2023年】マイナンバーカードと「母子健康手帳」の一体化

2023年度から、マイナンバーカードと「母子健康手帳」の一体化が、希望する自治体・医療機関で実証実験が開始されています。

母子健康手帳とマイナンバーカードを一体化することで、「検診の受診券として利用」したり、「マイナポータルから問診票を事前入力」できたりするようです。

⑤【2024年】スマートフォン搭載マイナ保険証の拡大

2024年度から、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンでの健康保険証利用に向けて、動き始めます。

実現すれば、マイナンバーカードをもたず、スマホだけで医療機関を受診できるようになります。

個人的には、医療機関等の読み取り機器を入れかえが必要と予測されている「次期マイナンバーカード」の交付が始まる2026年に、併せてスマホ対応も入るのではないかと予測しています。

参考リンクマイナンバーカード健康保険証のデメリット3つ・メリット8つを解説!

⑥【2024年】マイナ保険証対象診療科目拡大

2024年秋に健康保険証が廃止されるため、マイナ保険証を使ったオンライン資格確認できる診療科目が追加される予定です。

対象科目は以下のとおり。

- 訪問診療・訪問看護等

- 柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師の施術所等

⑦【2024年】マイナンバーカードと「運転免許証」の一体化

2024年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと「運転免許証」が一体化した「モバイル運転免許証」の運用が開始される予定です。

併せて、免許証の更新手数料引き下げも検討されているようですので、健康保険証同様、マイナ運転免許証を利用しない場合の手数料などで負担が高くなることが予測されます。

参考リンクマイナンバーカードを免許証化するメリット6つとデメリット2つ

⑧【2024年】マイナンバーカードと「ハローワークカード」の一体化

2024年10月から、原則マイナンバーカードへ移行されます。

2022年度から、ハローワークでは、マイナンバーカード受付システムなどが利用開始されており、一本化となります。

⑨【2024年】マイナンバーカードと「国家資格情報」の一体化

2024年度から、取得した国家資格を、マイナンバーカードの電子証明書等で証明、提示できるようになる予定です。

例えば、

- 医師、歯科医師、看護師等の約30 の社会保障等に係る国家資格等

- 社会保障等以外の分野を含めた約50 の国家資格等

など。

また、資格を取得するときや、更新などのときに必要な手続のうち、一部「添付書類の省略」が可能になるようです。

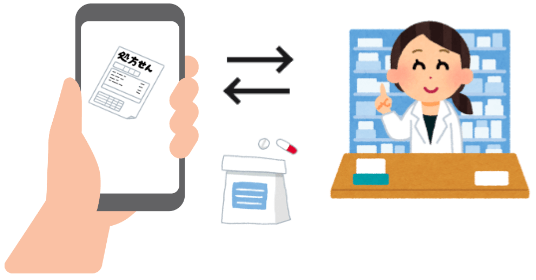

⑩【2025.3月】処方箋を電子処方箋に一本化

2023年1月に運用開始した電子処方箋について、おおむね全ての医療機関・薬局で利用可能に。

参考リンク「電子処方箋」で何が変わる?メリット5つ・デメリット5つを解説!

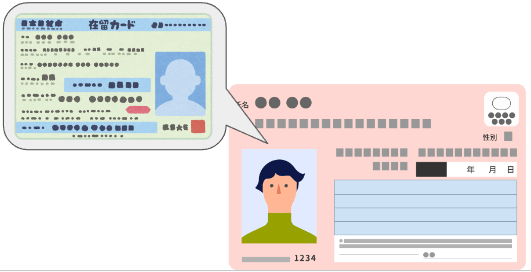

⑪【2025年】マイナンバーカードと「在留カード」の一体化

マイナンバーカードと在留カードの一体化し、マイナポータルから「永住許可申請」や「在留カード手続」などが、オンラインで可能になる予定。

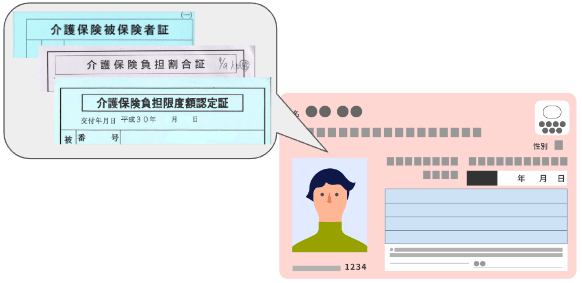

⑫【2026年】マイナンバーカードと「介護保険証等」の一体化

「介護保険証」や「介護負担割合証」など、介護分野の各種証明をマイナンバーカードへ一体化していく予定。

参考リンクマイナンバーカードが介護保険証に!いつから?メリット・デメリットは?

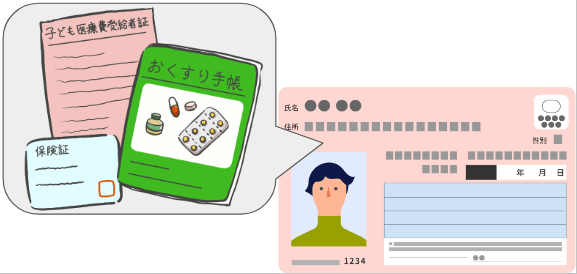

⑬【2026年】マイナンバーカードと「各種助成受給者証」&「診察券」の一体化

以下の受給者証なども、マイナンバーカードと一体化予定。

- 自治体による子どもの医療費助成制度

- 診察券

- 介護保険証等、介護分野の各種証明

マイナンバーカード一枚で、医療機関等を受診できる環境の構築が目的。

受給者証の情報は、デジタル庁が構築する「PMH」というシステムでシームレスに自治体と医療機関を連携することで実現します。

参考リンクデジタル庁「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」

⑭【時期未定】障害者割引のデジタル化

公共交通機関やNHK受信料など、障害者が受けられる割引サービスを、マイナンバーカード+アプリ経由で申し込み・障害者の本人を確認できるようになることも検討されています。

⑮【時期未定】スマートフォン電子証明書に「券面入力補助機能」追加

マイナンバーカードの電子証明書の機能だけでなく、「券面入力補助機能(氏名・住所などの自動入力など)」など、もスマートフォンのマイナンバーカードに機能追加予定。

現在は、「利用者証明用電子証明書」「署名用電子証明書」の2機能が、スマートフォン搭載マイナンバーカードに追加されています。

参考リンクマイナンバーカードの4つの暗証番号を解説!利用例も3つ紹介

マイナポータルで、できるようになる10のこと

マイナンバーカードを利用するマイナポータルで、新たにできるようになる予定なのは、次のとおり。

①【2023年】各種行政手続きのオンライン化

2023年度秋ころに、マイナポータルから保育所入所などの手続に必要な、就労証明書の様式が統一されることにより、オンライン申請が可能になります。

- 公的年金等の扶養親族等申告書提出(令和5年9月頃)

- 生活保護受給者の薬剤情報等の閲覧(令和6年3月頃)

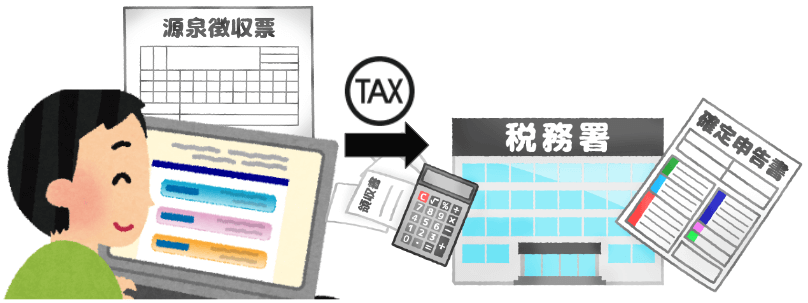

②【2023年】確定申告で「給与所得の源泉徴収票」の連携

2023年度中に、確定申告時、マイナポータルから連携できる対象に、オンラインで提出された「給与所得の源泉徴収票」などが追加されます。

確定申告等作成コーナーで、「給与所得の源泉徴収票」は手入力していましたが、2023年度分(2024年申告)では不要になります。

参考リンク【2023年版】画像122枚で確定申告のやり方をくわしく解説!

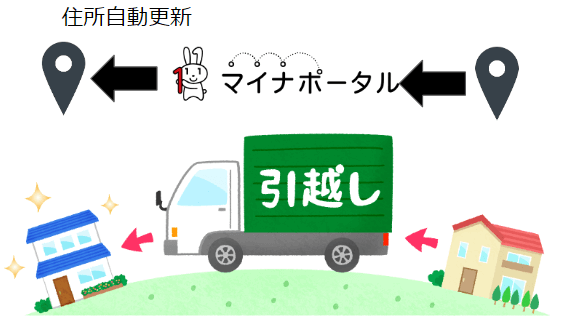

③【2023年】引っ越しOSS(民間サービスの住所自動変更)

2022年より、マイナポータルから「転出届の提出」および「転入予定市区町村への訪問予約」を可能とする引っ越しOSSが開始されました。

2023年には、引越しに伴う民間サービス(銀行や証券会社など)の住所情報変更を、事前に本人が同意しておけば自動で実行してくれるようになる予定です。

参考リンク『転出届』『転入予約』をオンラインで申請する方法10ステップ

④【2024年】引っ越し手続き完全オンライン化

2024年度に、マイナポータルを活用した「引っ越し手続きの完全オンライン化」が検討されています。

<公的手続き側>

現在は「転出届」「転入予約」だけですが、将来は「転入届」も含めてオンライン化する予定。

<インフラサービス手続き側>

また、引越しポータルサイト(民間サービス)を利用すると、電気・ガス・水道等の手続等をオンラインで実施できるサービスもあります。

<民間サービス手続き側>

具体的には、マイナンバーカード+マイナポータルで、情報連携を許可・同意することで、住所変更などを自動でしてくれます。

以上が揃うことで、引っ越し手続きが完全オンライン化します。

参考リンク『転出届』『転入予約』をオンラインで申請する方法10ステップ

⑤【2024年】死亡・相続OSS(死亡届及び死亡診断書提出オンライン化)

2024年度中に、死亡に関する手続「死亡届及び死亡診断書(死体検案書)」の提出がオンライン化する予定です。

提出にあたっては、マイナポータルの利用が想定されています。

⑥【2024年】公的手続をにおける診断書提出オンライン化

自治体へ申請や手続きをする際、提出が必要となる「診断書」等を、マイナポータルから提出できるような仕組みを2024年度中に開始できるよう検討中です。

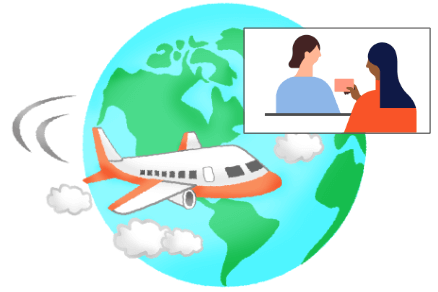

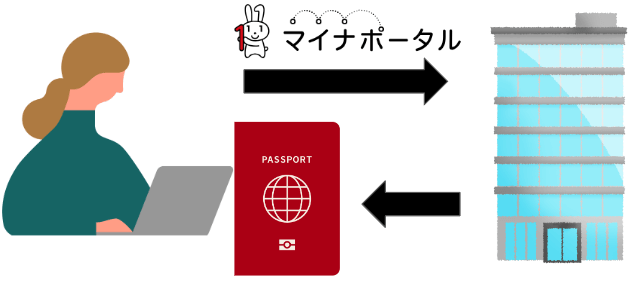

⑦【2024年】旅券(パスポート)申請のオンライン化

2023年からパスポートの更新はオンライン化済みです。

しかし、新規申請は未対応。

2024年度以降、マイナポータルを利用した旅券(パスポート)のオンライン申請(新規申請)について、検討が開始します。

なお、「マイナポータルからのオンライン申請」と「窓口申請」との手数料の差別化も検討されているので、健康保険証のように、窓口でパスポートを申請すると、手数料が高くなると思われます。

参考リンクパスポートの更新・申請がオンラインで可能に!条件・やり方は?

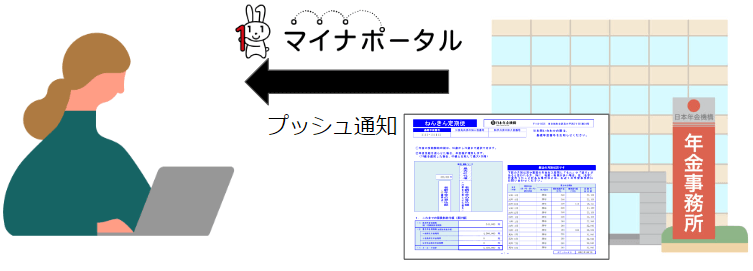

⑧【2025年】ねんきん定期便プッシュ通知

2025年度から、「ねんきん定期便」がマイナポータル(日本年金機構)から、プッシュ型でお知らせする機能が追加される予定です。

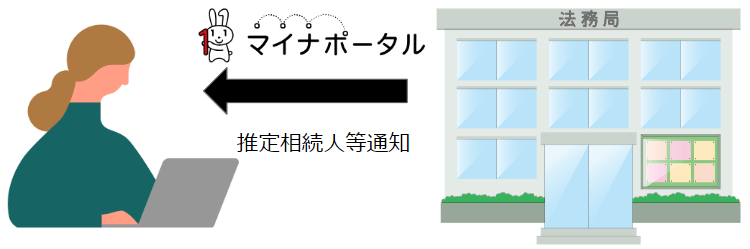

⑨【2026年】死亡・相続OSS(法定相続人特定支援等)

2026年度から、戸籍情報連携システムを活用した「法定相続人の特定」に関する支援等を検討されています。

例えば、死亡届を提出すると、後日、マイナポータルから、想定される法定相続人は誰か、相続人が持っていた不動産や銀行口座は何か、などが通知されるようになるかもしれません。

相続手続きで、手続きすべき不動産や銀行口座が漏れていたり、隠し子トラブルになったりなどが、防げるようになるかもしれませんね。

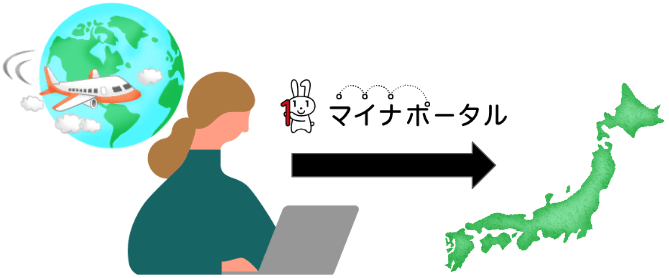

⑩【時期未定】在外選挙人名簿登録申請のオンライン化

在外選挙人名簿登録申請手続が、マイナンバーカード+マイナポータルのオンライン申請が検討されています。

※現行は、「電子メール送付」及び「ビデオ通話」による申請手続きのみ

在外選挙におけるネット投票の技術的検討も行われるようです。

マイナンバーカードに関する記事一覧

マイナンバーカードやマイナポータルでできるようになることを解説してきました。

他にもマイナンバーカードに関する記事を書いていますので、是非参考にしてみてくださいね。