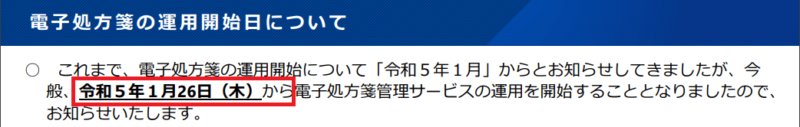

2023年1月26日(木)から、これまで紙で発行していた処方箋が電子化した「電子処方箋」の発行が、病院や薬局で始まります。

電子処方箋になったら、病院での診療や、薬局での薬の受け取り方法は変わるの?

本記事では、電子処方箋になった場合、何がどう変わるのかや、メリット・デメリットについて解説します。

ぬくぬくは、かかりつけ医や、いつも行く薬局の対応状況によって、電子処方箋を選択していきますよー

5分くらいで、電子処方箋になったときの対応方法が分かりますので、ご一読いただけますと幸いです。

電子処方箋の基礎情報

電子処方箋の基本的な情報を、紙の処方箋と比較しながらまとめると、以下のとおりです。

電子処方箋 |  紙の処方箋 | |

|---|---|---|

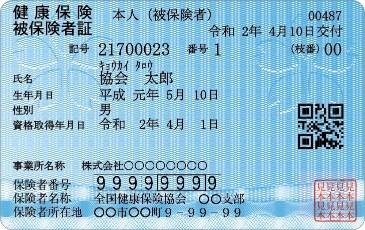

マイナンバーカードは必要? | ▲ 任意 ※健康保険証でも可 | × 不要 |

処方箋の有効期限 | 4日以内 (交付日含む) | 4日以内 (交付日含む) |

処方箋の原本 | 原本:電子処方箋 交付:処方内容(控え)※紙 | 紙の処方箋 (数字6桁の引き換え番号が追加) |

処方・調剤情報の閲覧 | 〇 同意から24時間以内は直近データ閲覧可能 ※要患者同意 | × 不可 |

HPKIカードによる電子署名 | 〇 必要(電子カルテログインでも可) | × 不要 |

電子処方箋について、ポイントを絞って解説していきますね。

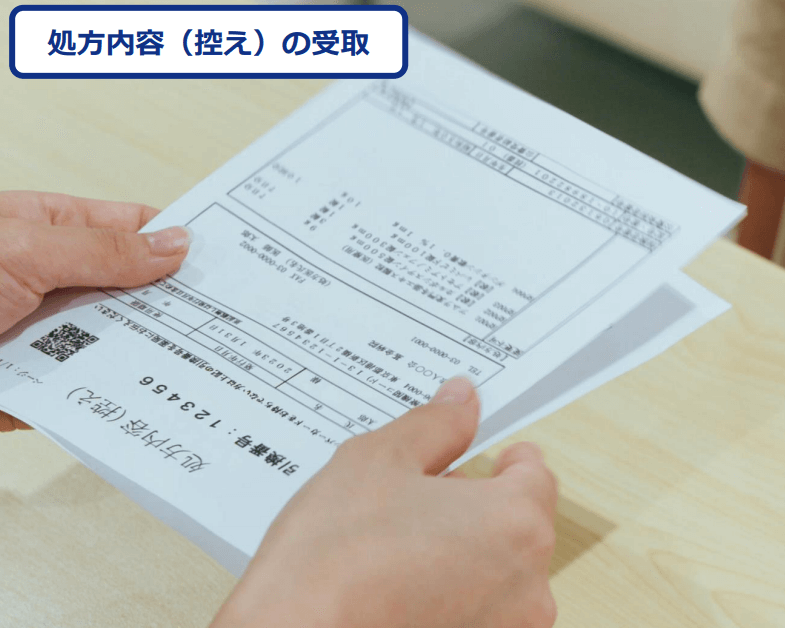

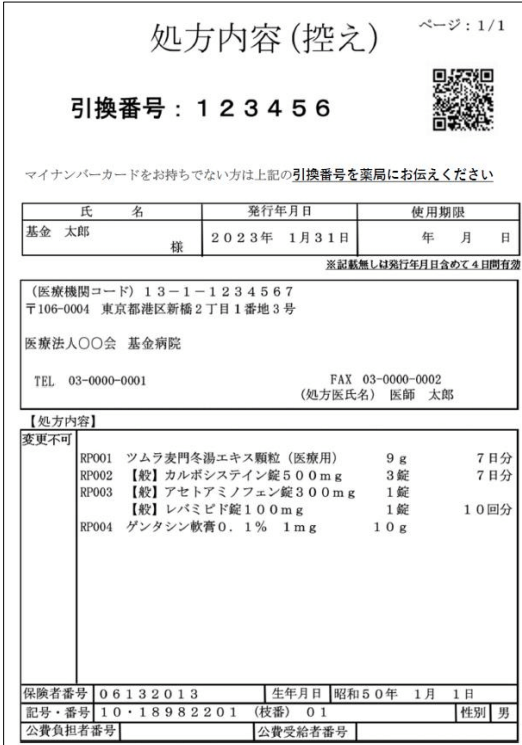

紙の処方箋に変わって「処方内容(控え)」が発行される

電子処方箋になると、今までの紙の処方箋に変わって「処方内容(控え)」が発行されるようになります。

処方内容(控え)には「引換番号」や「処方内容」などが記載されます。

なお、電子処方箋の運用が開始される2023年1月より、紙の処方箋にも「引換番号」の印字が追加されます。(紙の処方箋は無くなるのでは?と思った方、理由は後述します)

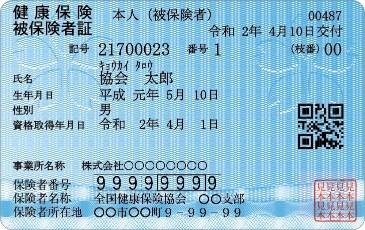

電子処方箋にマイナンバーカードは必須じゃない

| 処方箋区分 |  マイナンバーカードで医療機関受付 |  健康保険証で医療機関受付 |

|---|---|---|

電子処方箋 | 〇 選択可能 ※顔認証付きカードリーダーで同意を取得される | ▲ 選択可能 ※口頭や申請書で同意を取得される |

紙の処方箋 | 〇 選択可能 | 〇 選択可能 ※今までどおりの運用 |

私も誤解していましたが、電子処方箋は、マイナンバーカードは必須条件ではありません。

今までの健康保険証でも、電子処方箋を選択できます。(ただし、病院や薬局で、口頭や申請書で電子処方箋を希望する必要があります)

電子化対応の処方箋

電子処方箋の対象は「院外処方」で、診察を受けた医療機関で処方箋をもらって、薬局で薬を受け取る仕組みで運営されている処方箋のみ。

したがって、以下の処方箋は、電子処方箋の対象外。

参考リンクオンライン資格確認等システム 運用マニュアル(病院・診療所向け)

処方・調剤情報の閲覧の条件

| 資格確認方法 (受付方法) | 過去3年間 | 過去1か月程度 | 直近(1か月以内) |

|---|---|---|---|

電子処方箋 | 〇 | 〇 | 〇 |

マイナンバーカード健康保険証利用 ※オンライン資格確認 | 〇 | 〇 | × |

従来 ※紙の処方箋 | × | × | × |

電子処方箋になると、直近の処方・調剤情報を、病院や薬局で確認できるようになります。

しかし、上記一覧表のとおり、我々患者が受付する方法によって、確認できる情報が異なります。

トラブル時は今までどおり「紙の処方箋」利用

システムやネットワークトラブルで電子処方箋が利用できない場合、今までどおり、「紙の処方箋」を利用します。

電子処方箋に対応した医療機関

電子処方箋に対応した医療機関は、今後、厚生労働省から展開される予定になっています。

なお、2022年12月現在、先行して電子処方箋を運用している「モデル事業実施地域」は、以下の地域です。

- 山形県 酒田地域

- 福島県 須賀川地域

- 千葉県 旭地域

- 広島県 安佐地域

2023年1月26日から、本格的に全国へ拡大される予定になっています。

電子処方箋のメリット5つ

患者として、電子処方箋になるメリットは次の5つ。

メリット①:オンライン診療なら通院が不要になる

電子処方箋のメリット1つ目は、オンライン診療や訪問資料などで、処方箋を受け取るためだけに病院への通院が不要になることです。

具体的なフロー例としては

- 病院でオンライン診療を受ける

- オンライン診療アプリ経由で、処方内容(控え)の「引換番号」の通知を受ける

- オンライン服薬指導で、薬局へ「引換番号」を伝える

- 薬を配送してもらう

のような流れになるようです。

参考リンク医療機関等向けポータルサイト「説明会資料(訂正版)」より

メリット②:薬の重複投薬や併用禁忌による事故に遭うリスクが減る

| 実施あり | 備考 | |

|---|---|---|

| 誤った医療の実施数(薬剤) | 205,619件 | 1日563件近くの薬剤による医療ミスが発生 |

電子処方箋のメリット2つ目は、電子処方箋になると、医師が処方箋発行時に自動でチェックが入り、「重複投薬」や「併用禁忌」による事故に遭うリスクが減ります。

重複投薬: チェック日当日に服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤の成分情報を突合し、重複がないか確認される。

併用禁忌: 医薬品の添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」とされているかどうかを基準として、チェック日当日に服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤が禁忌にあたらないか確認される。

なお、保険適用の医薬品のみ(レセ電コードに存在する薬剤)がチェック対象。

公益財団法人日本医療機能評価機構が公表している「医療事故情報収集等事業2021年年報」によると、薬剤を原因とするトラブルが、年間20万件近く発生していることが分かります。

同資料では、10万件にもおよぶヒヤリ・ハット分の集計もされており、さらに多くのリスクが潜んでいるのが分かります。

電子処方箋における自動チェックで、少しでもリスクが減らせるのは、良いことでしょう。

メリット③:引っ越しなど生活環境が変化しても治療の継続性が高くなる

電子処方箋のメリット3つ目は、引っ越しなど、生活環境が変わっても、継続した治療や、薬の処方を受けられることです。

例えば、引っ越しなどによって、かかりつけの病院や薬局を変更するとき、処方・調剤情報の閲覧に同意すれば、今まで処方されてきた薬の情報を、新たなかかりつけ医や薬剤師が確認できるため、診察や処方時のやりとりも省力化できます。

メリット④:事故や災害など救急医療時も適切な治療が受けられる

電子処方箋のメリット4つ目は、上記メリット3に付随して、事故や災害などの状況で、お薬手帳などを無くしてしまったり、病院の紙カルテが破損しても、適切な治療が受けられることです。

アレルギーなど、持病がある人にとっては、誤った処方をされるリスクが減るので、安心材料をひとつ増やせます。

メリット⑤:トラブルでも「紙の処方箋」「処方内容(控え)」で対応可能

電子処方箋のメリット5つ目は、もしシステムやネットワークの不具合で電子処方箋を利用できなくても、「処方内容(控え)」や、今までどおりの「紙の処方箋」も、代替手段として準備されていることです。

例えば、顔認証付きカードリーダーなどのトラブルで電子処方箋が使えなくても、「紙の処方箋」「処方内容(控え)」で薬は貰えます。

電子処方箋のデメリット5つ

患者として、電子処方箋になったときのデメリットは次の5つ。

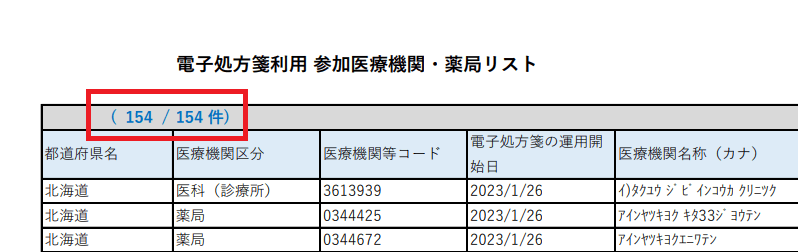

デメリット①:対応する医療機関が少ない

電子処方箋のデメリット1つ目は、2023年1月25日時点で、厚生労働省から公開されている「電子処方箋利用 参加医療機関・薬局リスト」では、たった154件しか電子処方箋に対応していません。

正直、使い物になりません。全医療機関・薬局で、電子処方箋に置き換わるのは、まだまだ先のことでしょう。

参考リンク厚生労働省「電子処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら」

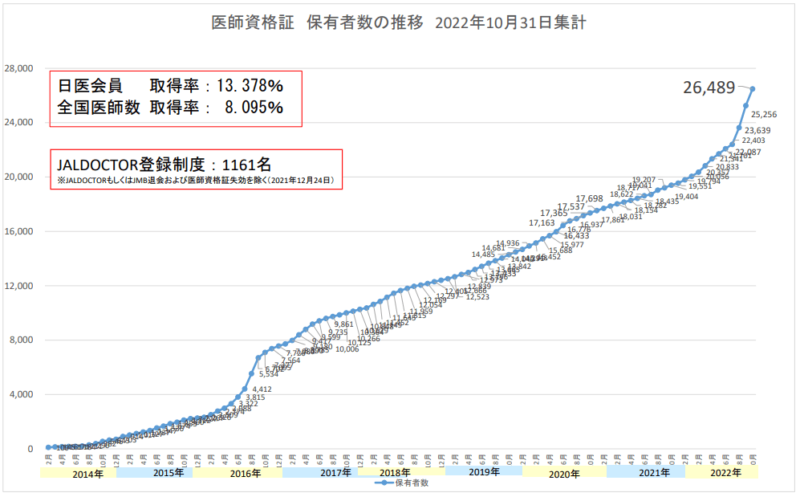

デメリット②:電子処方箋発行に必要なHPKIカード保有者が少ない

電子処方箋のデメリット2つ目は、HPKIカード(医療従事者版マイナンバーカード)を保有している医療関係者が少ないことです。

日本医師会電子認証センターによると、2022年10月31日現在で、2万強しか保有されていません。

事実、電子処方箋の説明会などでは、毎回必ず課題として挙げられているようです。

したがって、かかりつけの病院や薬局で電子処方箋を利用できるのは、まだまだ先かもしれません。

なお、カードレスによる認証方法もあるようです。

デメリット③:顔認証付きカードリーダーでの手続きの手間が増える

電子処方箋のデメリット3つ目は、診療の流れにあるとおり、同意後24時間しか過去の調剤情報が閲覧できないため、毎回閲覧の同意が必要で、手続きの手間が増えることです。

参考リンク医療機関等向けポータルサイト「Q2. 病院薬剤師も、患者の過去の薬剤の情報を閲覧できますか。」

デメリット④:院外処方箋のみの対応

電子処方箋のデメリット4つ目は、電子化対応の処方箋にあるとおり、院外処方箋のみの対応であることです。

などは非対応です。

デメリット⑤:結局、処方内容(控え)の紙が残り、完全電子化されない

電子処方箋のデメリット5つ目は、電子処方箋を選択したとしても「処方内容(控え)」という紙を、病院で受け取るため、完全電子化されないことです。

お薬手帳アプリなどと連携して、完全に電子化される未来が来ると良いですね!

診察から薬を貰うまでの流れ【電子処方箋版】

マイナンバーカード利用の場合

- ステップ1

【病院】顔認証付きカードリーダー(マイナンバーカード)で受付 - ステップ②

【病院】顔認証付きカードリーダーの画面で「電子処方箋」か「紙の処方箋」を選択 - ステップ③

【病院】診察を受ける - ステップ④

【病院】「処方内容(控え)」または「紙の処方箋」を受け取る - ステップ⑤

【薬局】顔認証付きカードリーダー(マイナンバーカード)で受付 - ステップ⑥

【薬局】顔認証付きカードリーダーの画面で病院で貰ったのが「電子処方箋」か「紙の処方箋」を選択 - ステップ⑦

【薬局】薬の受け取り

健康保険証利用の場合

- ステップ1

【病院】健康保険証で受付 - ステップ②

【病院】口頭や申請書で「電子処方箋」か「紙の処方箋」を申請※運用は病院や薬局による

- ステップ③

【病院】診察を受ける - ステップ④

【病院】「処方内容(控え)」または「紙の処方箋」を受け取る - ステップ⑤

【薬局】薬局へ行き「健康保険証」と「処方内容(控え)または紙の処方箋」で受付 - ステップ⑥

–– - ステップ⑦

【薬局】薬の受け取り

電子処方箋版の、診療から薬を貰うまでの各ステップの詳細を解説していきます。

ステップ①:病院で受付

電子処方箋運用開始後の流れステップ①では、病院で受付を行います。

受け付けは「マイナンバーカード」「健康保険証」どちらでもOKです。

ステップ②:「電子処方箋」か「紙の処方箋」を選択

電子処方箋運用開始後の流れステップ②では、病院で診察を受けた後に発行してもらう処方箋を「電子処方箋」にするか「今まで通り紙の処方箋」にするか、選択します。

処方箋の形態(電子処方箋か、紙の処方箋か)を選択します。

※電子処方箋を選択しても、必ず紙の「処方内容(控え)」は渡されます。

健康保険証を利用する場合、事務員や看護師、医師などから口頭確認があったり、申請書の記入を求められます。(病院による)

ステップ③:病院で診察を受ける

電子処方箋運用開始後の流れステップ③では、通例どおり、医師の診察を受けます。

ステップ④:病院で「処方内容(控え)」または「紙の処方箋」を受けとる

電子処方箋運用開始後の流れステップ④では、処方箋を受け取ります。

ステップ⑤:薬局で受付

電子処方箋運用開始後の流れステップ⑤では、薬を貰うために、薬局で受付します。

ステップ⑥:薬局で処方箋の形態を選択

電子処方箋運用開始後の流れステップ⑥では、病院で受け取った処方箋の形態を選択します。

提出方法の確認では、複数の処方箋を受けた場合、個別に「電子処方箋」か「紙の処方箋」かを選択できます。

例えば、A医院では電子処方箋、B歯科では紙の処方箋だった場合、A医院分だけ電子処方箋にチェックを入れます。B歯科分は紙の処方箋を受付時に提出します。

ステップ⑦:薬局で薬を受け取る

以上で、電子処方箋運用開始後の診療受付から薬の受け取りまで完了となります。

電子処方箋は、かかりつけの医療機関で提案があってから選択するのが吉!

2023年1月26日に「電子処方箋」の運用が始まったとき、病院や薬局へ行ったときにどうなるのか、ご理解いただけましたでしょうか?

かかりつけの病院が電子処方箋に対応していても、いつも行く薬局が電子処方箋に対応していなければ、結局薬局には「健康保険証」と「お薬手帳」と「処方内容(控え)」を提出します。

逆に、薬局が電子処方箋に対応していても、病院が電子処方箋に対応していなければ、病院で発行される処方箋は今までどおり「紙の処方箋」で、薬局に提出するのも「紙の処方箋」です。

電子処方箋になったからと言って、患者側の我々としては、目立ったメリットはありません。

従って、基本的に、「電子処方箋」は、病院や薬局の指示に従って選択すれば良いですし、特に指示が無ければ「いままでどおり紙の処方箋」を選択すれば良いでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

マイナンバーカードに関する記事一覧