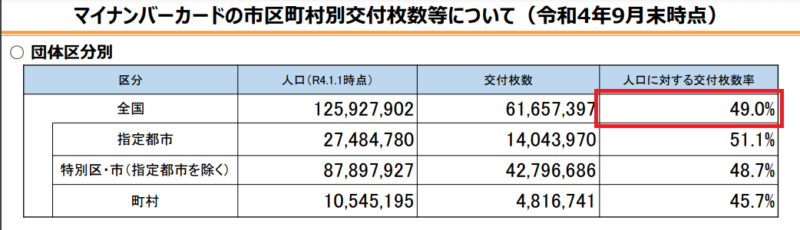

2022年9月1日時点で、ほぼ2人に1人がマイナンバーカードを持っているのをご存知でしょうか?

- でも、マイナンバーカードを作るメリットって何?

- 具体的に、どういったことに使えるの?

こんなお悩みにお答えします。

マイナンバーカードへの印象は

とお考えの方が多いのではないでしょうか。

この記事ではマイナンバーカードでできること(メリット)を解説します。

ぬくぬくもマイナンバーカードを作成していて、相続や銀行や証券口座開設に役立ちましたよー。

今後も相続や引っ越し、健康保険証など、ライフイベントで役立つサービスの展開が予定されています。

5分くらいで、あなたもマイナンバーカードを持つメリットを実感できますので、ご一読いただけますと幸いです。

マイナンバーカードで今後できるようになることを知りたい方は「知る人ぞ知る!マイナンバーカードのロードマップ26選!!」をご覧ください。

- マイナンバーカードでできること18選!

- ①公的個人認証できる

- ②住民票などをコンビニで取得できる

- ③パスポートの更新ができる

- ④引っ越しワンストップで転入・転出が一部オンラインで完結できる

- ⑤子育てワンストップで市区町村手続きをオンラインで完結できる

- ⑥介護ワンストップで市区町村手続きをオンラインで完結できる

- ⑦死亡・相続ワンストップサービスで市区町村手続きをオンラインで完結できる

- ⑧不動産、商業/法人登記の手続きをオンラインで完結できる

- ⑨自動車保有関係手続のワンストップサービスの手続きをオンラインで完結できる

- ⑩法人設立手続きワンストップで手続きをオンラインで完結できる!

- ⑪就労証明書作成をオンラインで完結できる!

- ⑫被災者支援制度で罹災証明書をオンラインで完結できる!

- ⑬国家公務員身分証としても使っている

- ⑭旧氏併記で苗字が変わっても証明書に!?

- ⑮自治体ポイントでポイ活!

- ⑯e-Gov電子申請で納付手続きをオンラインで完結できる

- ⑰国民年金の手続きをオンラインで申請できる

- ⑱マイナポイントでポイ活!

- 今後必携の『マイナンバーカード』で何ができる? まとめ

- マイナンバーカードに関する記事一覧

マイナンバーカードでできること18選!

マイナンバーカード

もうすでにマイナンバーカードを利用してできることや、今後、できるようになることは次のとおりです。

それでは、マイナンバーカードでできることを細かく見ていきましょう!

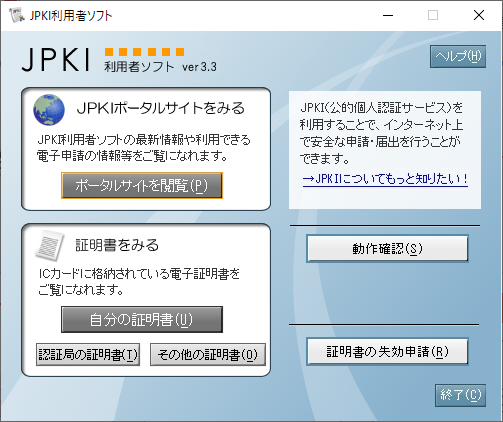

①公的個人認証できる

マイナンバーカードで公的個人認証を利用できます。

具体的には

- 身分証明書

- e-Taxでの確定申告

- 申請用総合ソフトによるオンライン相続登記

などの公的サービスだけでなく

- 銀行口座の開設

- 証券口座の開設

- PayPayなどの決済サービスの個人認証

などの民間サービスの本人確認に利用できます。

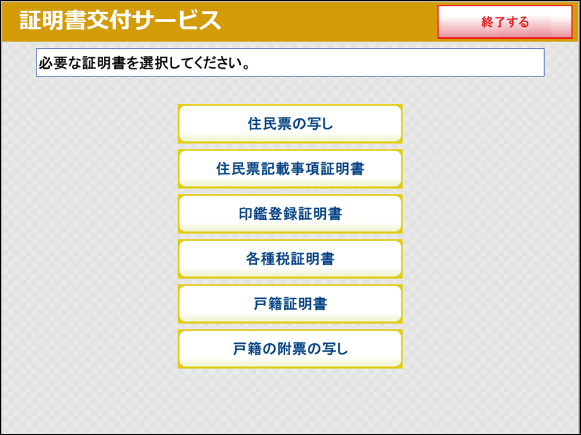

②住民票などをコンビニで取得できる

コンビニのキオスク端末で、マイナンバーカードを利用すれば、平日に休み取って市区町村役場へ行かなくても、戸籍や住民票などを取得できます。

具体的には

- 住民票の写し

- 印鑑登録証明

- 各種税証明

- 戸籍

- 戸籍(本籍地)

- 戸籍の附票

- 戸籍の附票(本籍地)

などの書類を受け取れます。

③パスポートの更新ができる

2023年3月から「パスポートの更新」「パスポート紛失届」を、マイナンバーカードを利用して申請できます。

更新手数料はクレジットカードで支払えるようになります。

参考リンク外務省「旅券の電子申請(オンライン申請)について」

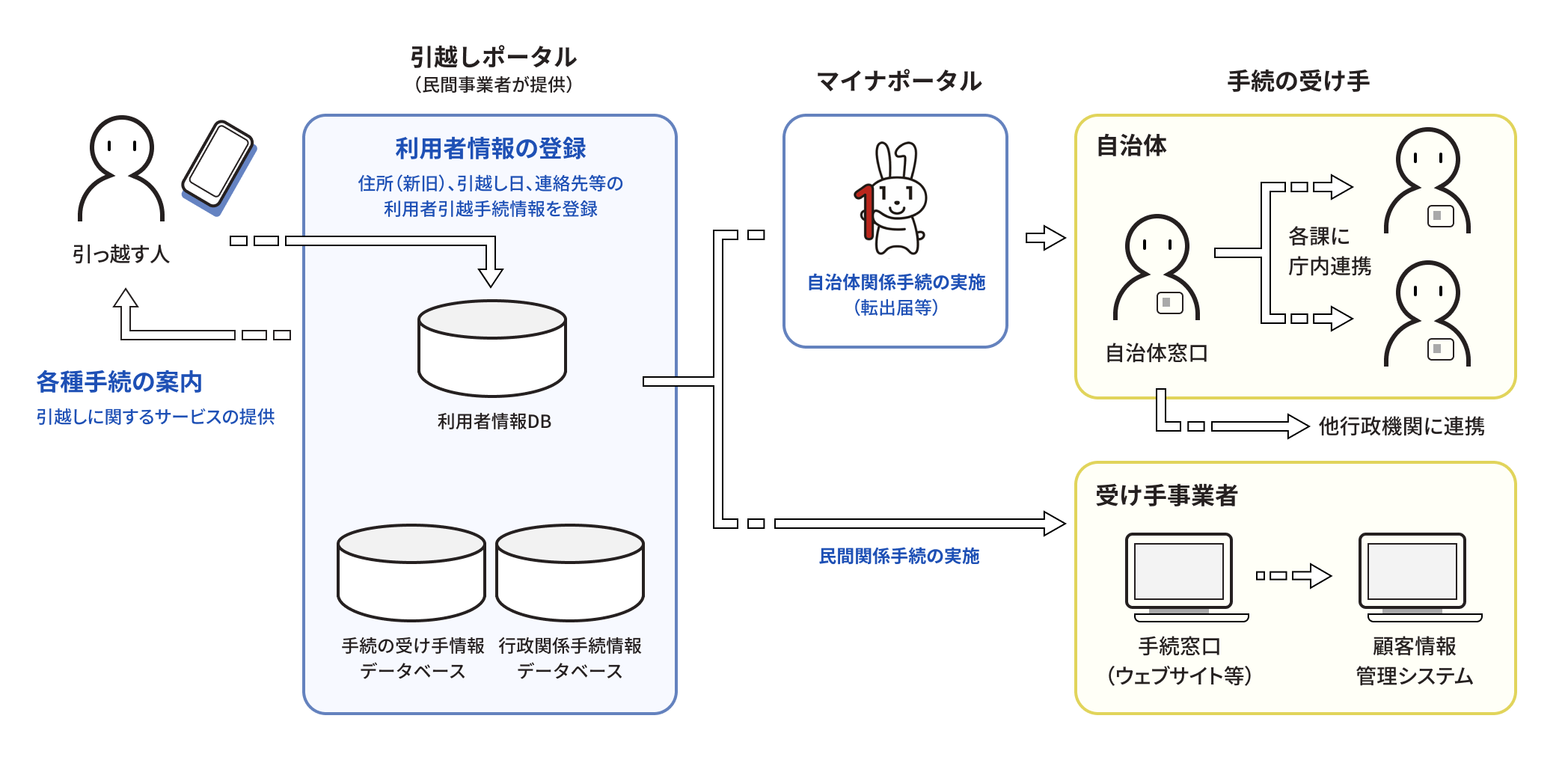

④引っ越しワンストップで転入・転出が一部オンラインで完結できる

マイナンバーカードを利用すると、引っ越しワンストップで、転入・転出がラクになります。

先駆けて、2023年2月6日から、転出届および転入予約をマイナポータルで提出および予約し、転入先市区町村へ出向くだけで転入・転出手続きを済ませられるようになります。

ただし、電気・ガス・水道などは自分で手続きが必要です。

引っ越しワンストップは、転入転出だけでなく、電気などのインフラも一括で手続きできるようになることであり、既に現在、一部市町村で実証実験されています。

2023年度以降、マイナンバーカード+マイナポータルで、引っ越し手続きが完結するようになるでしょう。

⑤子育てワンストップで市区町村手続きをオンラインで完結できる

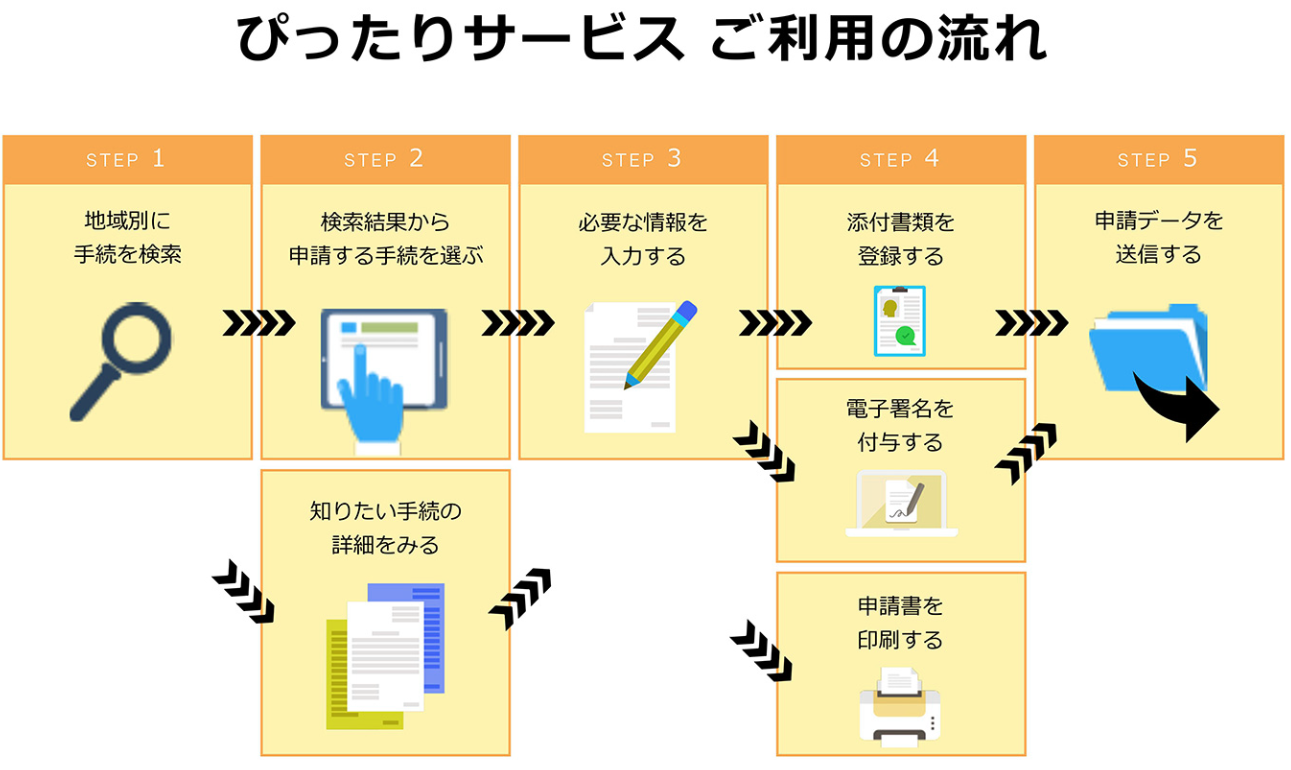

マイナンバーカードを使って、マイナポータル内にある「ぴったりサービス」で「児童扶養手当」「児童手当」を電子申請できます。

具体的に「ぴったりサービス」で申請できる子育てワンストップサービスは次のとおり。

- 児童扶養手当の現況届

- 児童扶養手当の認定請求

- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

- 内容変更届

- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

- 児童手当等に係る寄附の申出

- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

- 児童手当等の現況届

- 受給事由消滅の届出

- 児童手当等の額の改定の請求及び届出

- 児童手当等に係る寄附変更等の申出

- 未支払の児童手当等の請求

⑥介護ワンストップで市区町村手続きをオンラインで完結できる

マイナンバーカードを使って、マイナポータル内にある「ぴったりサービス」で

- 介護保険被保険者証の申請

- 介護保険負担限度額認定申請

- 高額介護(予防)サービス費の支給申請

などの申請ができます。

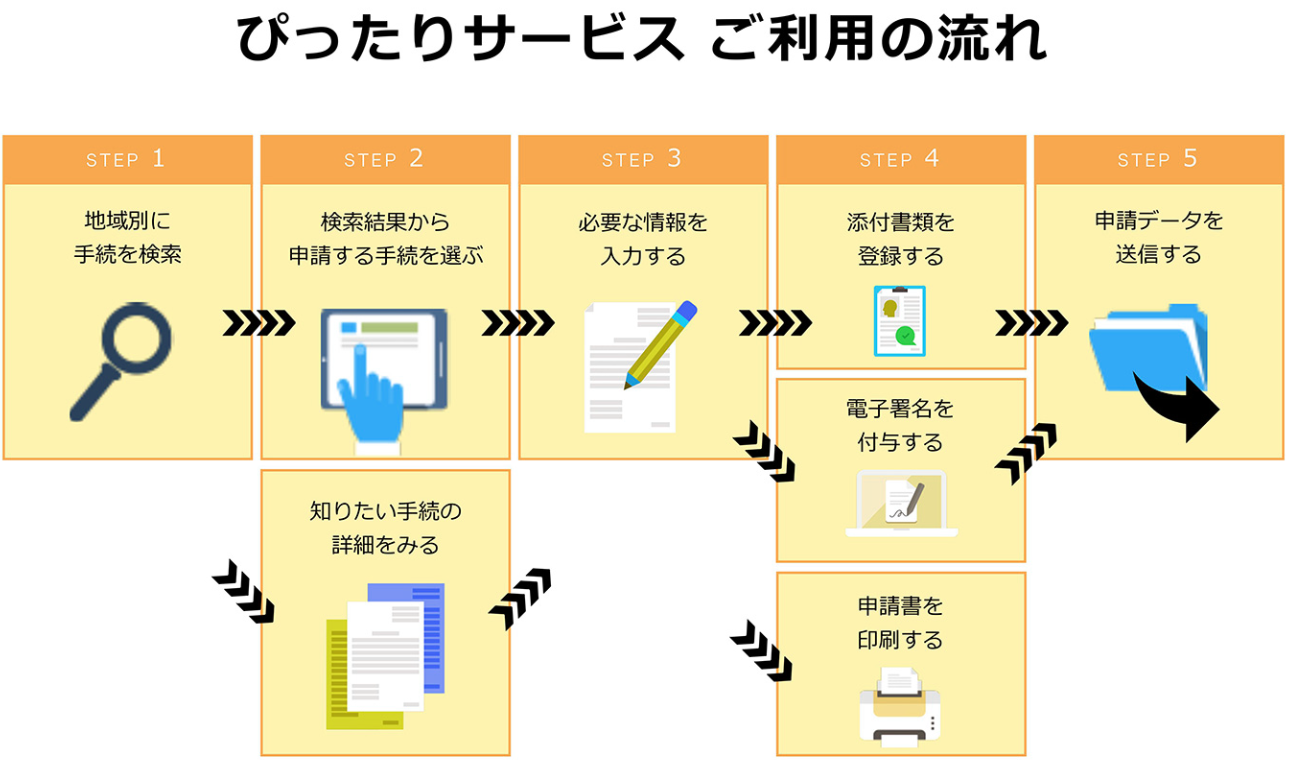

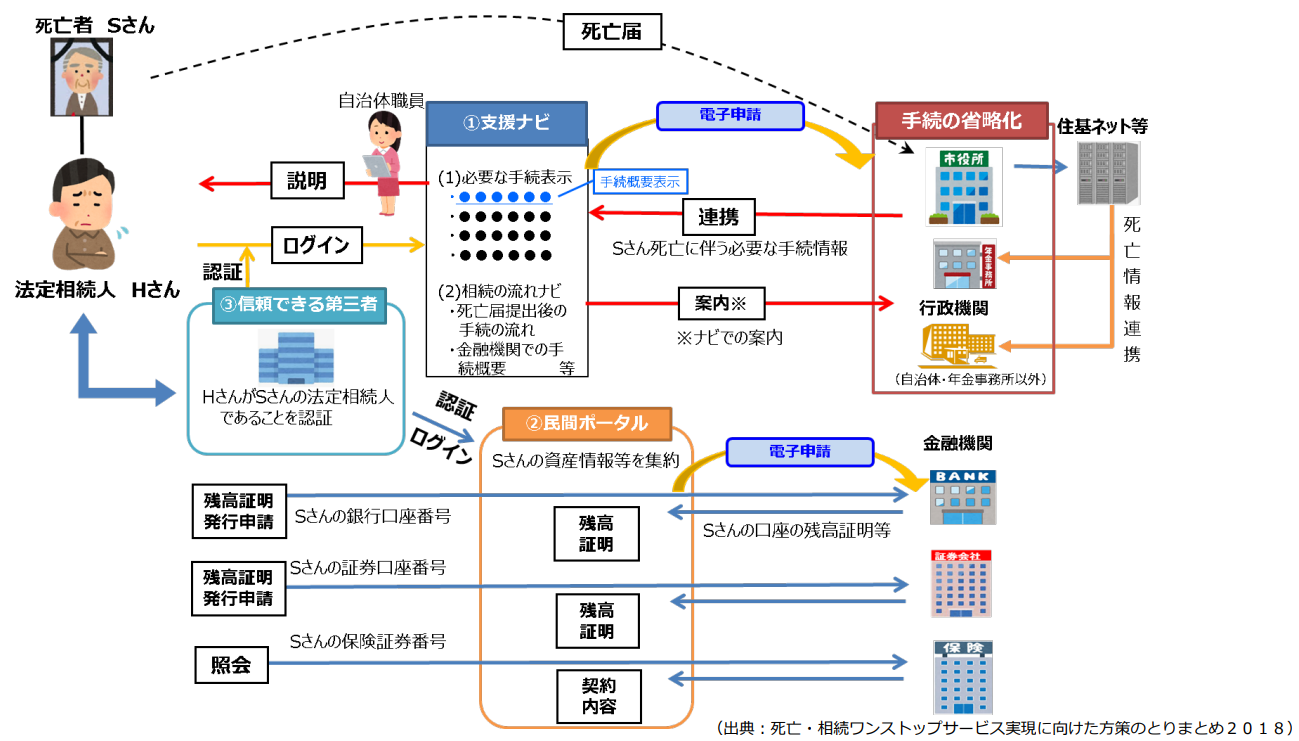

⑦死亡・相続ワンストップサービスで市区町村手続きをオンラインで完結できる

マイナンバーカードを利用した「死亡・相続ワンストップサービス」ができるようになります。(2025年度を目標)

具体的には、相続人が支援ナビ(後述)にログインして手続きの一切を申請できるようにしたもの。

我々30代の親世代を見送るにあたって、必須のサービスでしょう。

個人的には一刻も早く実現してほしいサービスのひとつです。

支援ナビとは、今はまだ一部の市区町村でしか導入されていない

「おくやみコーナー(市区町村窓口)」

で市民課総合窓口の1か所だけで市区町村での手続きを終える方法があります。

これだと市区町村窓口へ出向かなければなりませんので、ワンストップサービスが早く始まるといいですね。

⑧不動産、商業/法人登記の手続きをオンラインで完結できる

マイナンバーカードを利用すれば、「不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得」や「登記」などが実施できます。

| 手続き分類 | 手続き名 | かんたん証明書請求・ 供託かんたん申請 | 申請用 総合ソフト |

|---|---|---|---|

| 不動産登記関係 | 不動産登記の申請 | × | 〇 |

| 登記識別情報に関する証明請求 | × | 〇 | |

| 登記識別情報の失効の申出 | × | 〇 | |

| 登記識別情報通知・未失効照会 | × | 〇 | |

| 登記事項証明書等の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 商業・法人登記関係 | 商業・法人登記の申請 | × | 〇 |

| 登記事項証明書の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 印鑑証明書の交付請求 | × | 〇 | |

| 登記事項の提出 | × | 〇 | |

| 動産譲渡登記関係 | 動産譲渡登記の申請 | × | 〇 |

| 登記事項概要証明書の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 登記事項証明書の交付請求 | × | 〇 | |

| 概要記録事項証明書の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 債権譲渡登記関係 | 債権譲渡登記の申請 | × | 〇 |

| 登記事項概要証明書の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 登記事項証明書の交付請求 | × | 〇 | |

| 概要記録事項証明書の交付請求 | 〇 | 〇 | |

| 成年後見登記関係 | 登記申請(変更の登記) | × | 〇 |

| 登記申請(終了の登記) | × | 〇 | |

| 登記事項証明申請 | × | 〇 | |

| 登記されていないことの証明申請 | × | 〇 | |

| 供託関係 | 供託申請 | 〇 | 〇 |

| 供託物払渡請求 | × | 〇 | |

| 電子公証関係 | 電磁的記録の認証の嘱託 | × | 〇 |

| 日付情報の付与の請求 | × | 〇 | |

| 情報の同一性に関する証明の請求 | × | 〇 | |

| 同一の情報の提供の請求 | × | 〇 | |

| 執務の中止の請求 | × | 〇 |

参考リンクたった5ステップで『登記簿謄本』をオンラインで取得する方法

参考リンク『申請用総合ソフト』の使い方は?相続登記のやり方14ステップ

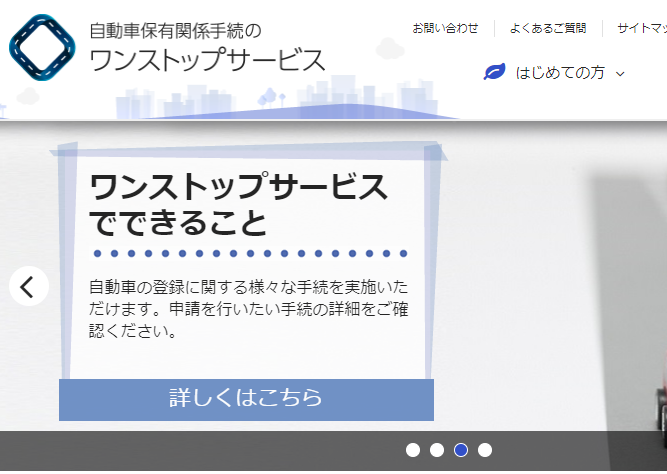

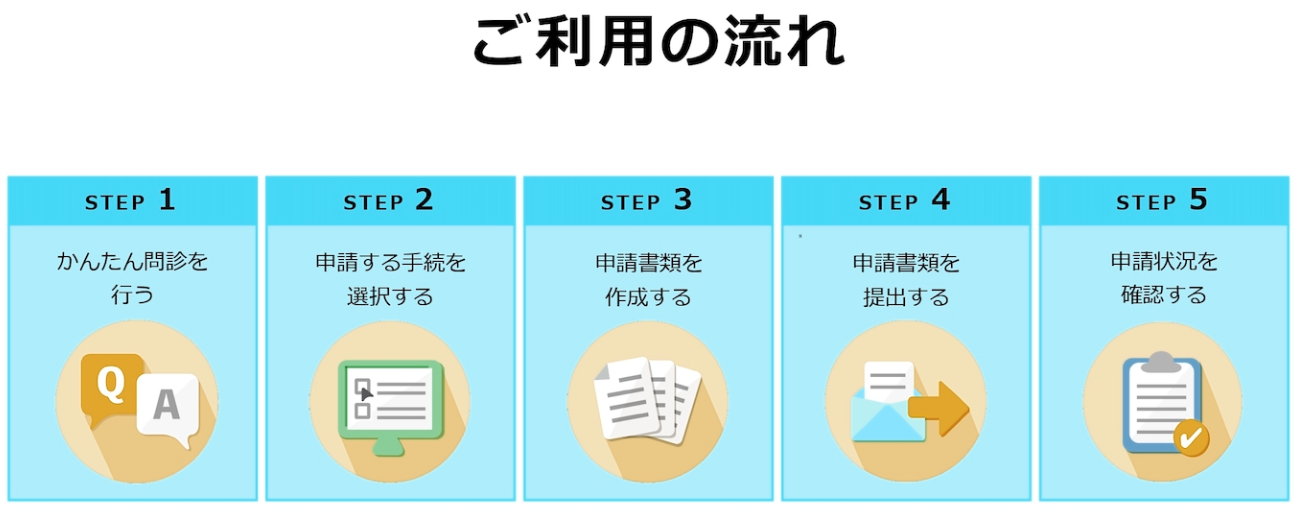

⑨自動車保有関係手続のワンストップサービスの手続きをオンラインで完結できる

マイナンバーカードがあれば「自動車保有関係手続のワンストップサービス」で、所有者移転や、亡くなった方の永久抹消などの登録もできます。

- 新車新規登録

- 中古車新規登録

- 移転登録

- 変更登録

- 一時抹消登録

- 永久抹消登録(還付なし)

- 永久抹消登録(還付あり)

- 移転一時抹消登録

- 移転永久抹消登録(還付なし)

- 移転永久抹消登録(還付あり)

- 変更一時抹消登録

- 継続検査

⑩法人設立手続きワンストップで手続きをオンラインで完結できる!

マイナンバーカードを利用した「法人設立手続きワンストップ」で、法人の設立もマイナンバーカードを使って、マイナポータルの「法人手続きワンストップサービス」で可能です。

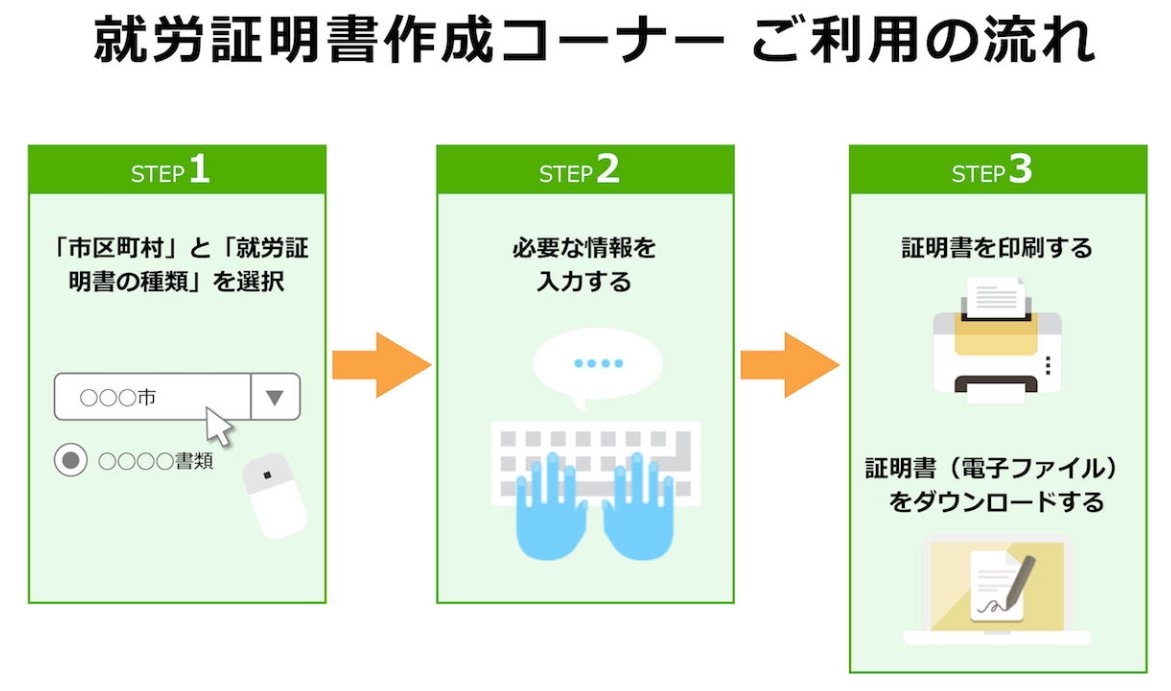

⑪就労証明書作成をオンラインで完結できる!

マイナンバーカードを使って、参考書類をもとに、就労証明書をオンラインで作成できます。

⑫被災者支援制度で罹災証明書をオンラインで完結できる!

マイナンバーカードを使ったぴったりサービスで「防災・被災者支援」というカテゴリから、罹災証明書などを取得できます。

- 罹災証明書の発行

- 応急仮設住宅の供与

- 応急修理の実施

- 障害物の除去

- 災害弔慰金の支給

- 災害障害見舞金の支給

- 災害援護資金の貸付

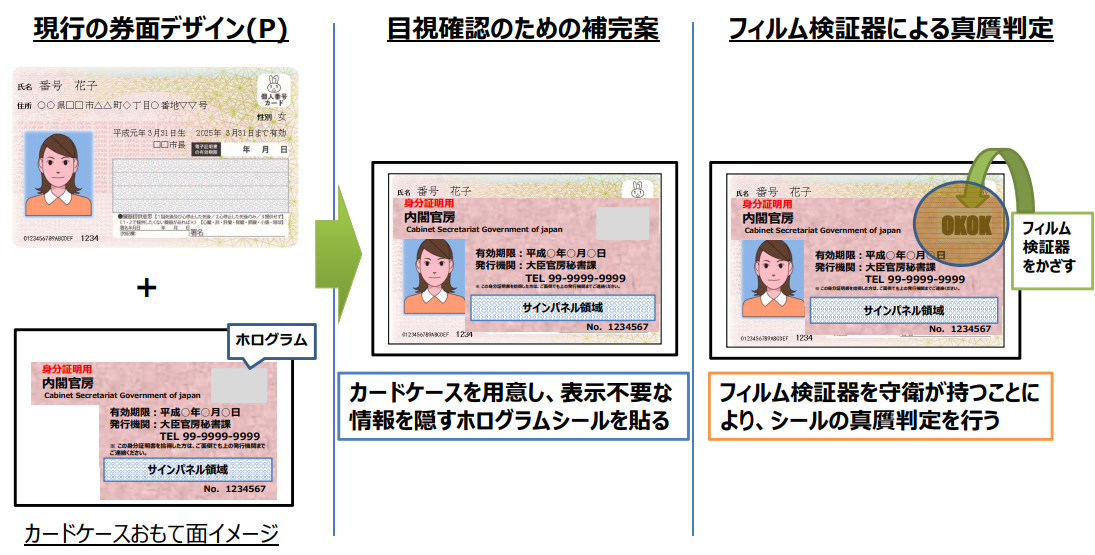

⑬国家公務員身分証としても使っている

国家公務員の場合、「マイナンバーカードのカードケース」に「ホログラムシール」を張って身分証としているケースもあります。

ちょうど、私たちがマイナンバーカードの個人番号が隠されたケースを持ってるのと同じような感じでしょうね。

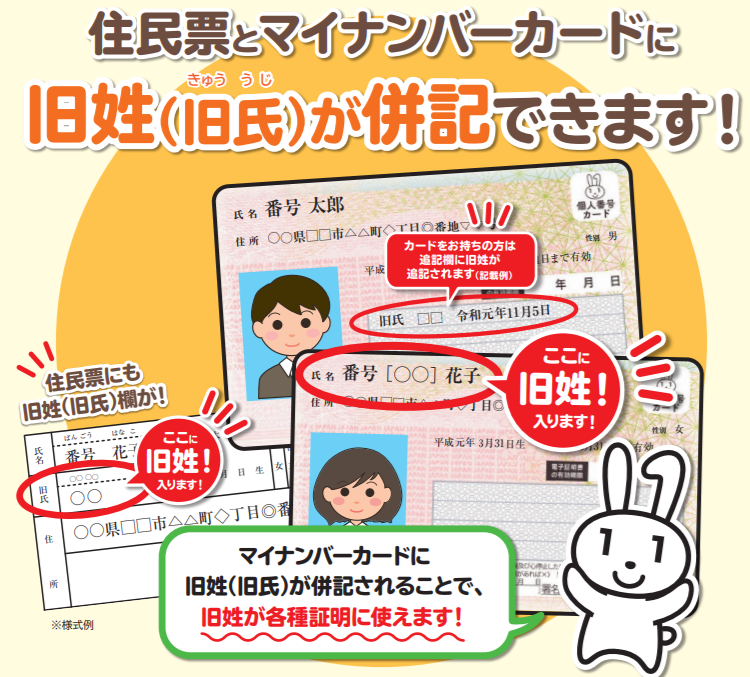

⑭旧氏併記で苗字が変わっても証明書に!?

マイナンバーカードは、名前の部分に旧姓を併記できます。

旧姓併記できることで、次の3つのメリットがあります。

- 旧姓を証明できる

- 旧姓で印鑑登録が可能で、既に旧姓で印鑑登録済みであれば印鑑証明書が継続利用可能

※新姓と旧姓の印鑑登録のどっちも持つことはできない - 銀行口座などの名義変更で旧姓と新姓の証明書でも利用可能

旧姓のアイデンティティを失いたくない!って人にも有用ではないでしょうか。

⑮自治体ポイントでポイ活!

マイナンバーカードとマイナポイント事業に紐づく「マイキーID」を利用した自治体ポイントサービスを利用できます。

自治体ポイントナビで、クレジットカードのポイントやマイレージを「自治体ポイント」に交換して、特産品を購入できます。

しかし、あまり有益とは言い難いサービスですが、マイナポイント終焉後は自治体ポイントが主となると思われるため、「マイキーID」は登録しておきましょう。

⑯e-Gov電子申請で納付手続きをオンラインで完結できる

e-Govでは、マイナンバーカードを利用した「電子納付」を利用できます。

登記・供託オンラインシステムで登記事項証明書を取得した際、手数料を納付したときにはこのe-Govの機能を利用して納付します。

(通常、各サービスから自動遷移するので利用している認識はないでしょう。)

⑰国民年金の手続きをオンラインで申請できる

2022年5月から、マイナポータルで、

- 国民年金への加入(退職後の厚生年金から変更も含む)

- 国民年金保険料の免除・猶予の申請

- 国民年金保険料の納付特例申請

ができます。

大学生で、国民年金保険料の、いわゆる「学生特例」を受けるとき、わざわざ窓口へ出向いて申請する必要がなくなるので、便利ですよね!

参考リンク日本年金機構電子申請(マイナポータル)

参考リンクマイナポータル「国機関の手続を検索する – 年金申請 -」

⑱マイナポイントでポイ活!

マイナポイントでは、マイナンバーカードで5000円キャッシュバックを受けられます。

2021年3月中に申請した方は、2021年9月までに対象のキャッシュレスで決済すると最大5000ポイントをプラスで貰えます。

2022年1月から、マイナポイント第二弾も始まりました。

| やること | 貰えるポイント | 期間 |

|---|---|---|

| マイナンバーカード新規作成 + キャッシュレス決済 | 5,000ポイント | ■開始時期:2022年1月1日から ■マイナンバーカードの申請期限:2022年12月末まで ■申込期限:2023年2月末まで |

| マイナンバーカード健康保険証利用 | 7,500ポイント | ■申込開始時期:2022年6月30日開始 ■マイナンバーカードの申請期限:2022年12月末まで ■申込期限:2023年2月末まで |

| 公金受取口座の登録 | 7,500ポイント | ■申込開始時期:2022年6月30日開始 ■マイナンバーカードの申請期限:2022年12月末まで ■申込期限:2023年2月末まで |

参考リンクマイナポイント第2弾で15,000ポイントを取得する方法7ステップ

今後必携の『マイナンバーカード』で何ができる? まとめ

マイナンバーカードでできることが徐々に増えてきていることを知っていただけたでしょうか?

マイナンバーカードでできることをまとめると次のとおりです。

本記事で挙げたサービスは、マイナンバーカードを利用した民間サービスが入っていません。

公的サービスだけみても、手続きの効率化が見込めます。

公的サービスだけでも、マイナンバーカードで手続きできる一覧が無く

各省庁に散らばっている情報をかき集めなければならないのは

日本特有の縦割り行政が見て取れます。

これから民間サービス、特にインフラ(電気・ガス・水道・銀行など)は

マイナンバーと公的個人認証を利用した効率化サービスが展開されるものと思われます。

随時このページは更新していきます。

マイナンバーカードで今後できるようになることを知りたい方は「知る人ぞ知る!マイナンバーカードのロードマップ26選!!」をご覧ください。

また、マイナンバーに関する記事は、以下のリンクにまとめていますので、是非ご覧ください。

マイナンバーカードに関する記事一覧