2021年10月20日から一部の医療機関で、2023年3月には全国の医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました!

既にマイナンバーカードを健康保険証として利用した方もいます。

きょうは精神科の受診。初めて病院で、マイナンバーカードを保険証として使いました!やっとマイナンバーを使うメリットを感じました😊#マイナンバーカード健康保険証 pic.twitter.com/H83y0qpvFw

— ケロリ (@h2net) January 21, 2022

なお、2024年度以降は、健康保険証の発行するか否かを保険組合が選択できるような仕組みを検討しており、健康保険証の原則廃止に向けて動き出しています。

- マイナンバーカードを健康保険証化するメリット・デメリットは?

- マイナンバーカードを健康保険証化の申し込み方法は?

- 実際に医療機関で利用する流れは?

本記事では、マイナンバーカードの健康保険証化の恩恵や、実際の利用方法ついて解説します。

マイナンバーカードの健康保険証化の申し込みは5分あればできますよー

5分くらいで、2021年10月20日から全国の医療機関(50,000か所以上)で利用になった「マイナンバーカードの健康保険証化」について分かりますので、ご一読いただけますと幸いです。

- マイナンバーカードの健康保険証化のメリット8つ

- メリット①:窓口負担が減る

- メリット②:「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になる!

- メリット③:マイナポータルで「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」の閲覧ができる

- メリット④:確定申告の「医療費控除」が自動入力できる

- メリット⑤:病院で健康保険証を持ち歩く必要がない(持ち歩くカードが1枚減る)

- メリット⑥:マイナンバーカードの更新や、電子証明書の更新を行っても、健康保険証の利用再登録は不要!

- メリット⑦:就職・転職・退職・引っ越ししても、協会けんぽなどに届出すれば継続で健康保険証として使える

- メリット⑧:利用開始申し込みは、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局でも可能

- マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット3つ

- 2024年12月2日に健康保険証は原則廃止

- 5分でできる!マイナンバーカードの健康保険証利用の申込2ステップ

- 医療機関で健康保険証化したマイナンバーカードを利用する方法7ステップ

- 健康保険証化したマイナンバーカードを利用できる医療機関

- マイナンバーカードの健康保険証化のメリット8つとデメリット3つ まとめ

- マイナンバーカードに関する記事一覧

マイナンバーカードの健康保険証化のメリット8つ

マイナンバーカードを健康保険証化するメリットは、次の8つです。

マイナンバーカードの健康保険証化のメリット8つ

メリット①:窓口負担が減る

| 診療区分 |  マイナンバーカード利用 |  健康保険証利用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初診 | 6円/月 ※2点×10円=20円の3割 | 12円 ※4点×10円=40円の3割 | 毎月負担 |

| 再診・外来 | 0円 | 0円 | |

| 調剤(薬局) | 3円/6か月 ※1点×10円の3割 | 9円/6か月 ※3点×10円=30円の3割 | 6か月に1回負担 |

2022年10月から、健康保険証を利用するより、健康保険証化したマイナンバーカードで、病院や薬局を利用した方が、窓口負担の金額が減ります。

また、2023年4月~12月末の間は、健康保険証を利用した場合の窓口負担がさらに上がることになりました。

ただし、

- 2023年4月から、原則、保険医療機関・薬局でのオンライン資格確認が義務付け

- 2022年4月から、オンライン資格確認の導入費用は、我々も負担している

ため、健康保険証・マイナンバーカードのどちらを利用しても、そもそもの窓口負担は増えていますので、納得のいかない方は多いでしょう。

しかし、マイナンバーカードを健康保険証化するメリットは、他にもありますので、総合的に判断してみましょう。

参考リンク厚生労働省「マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。」

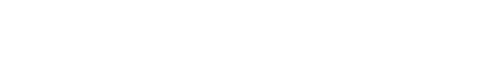

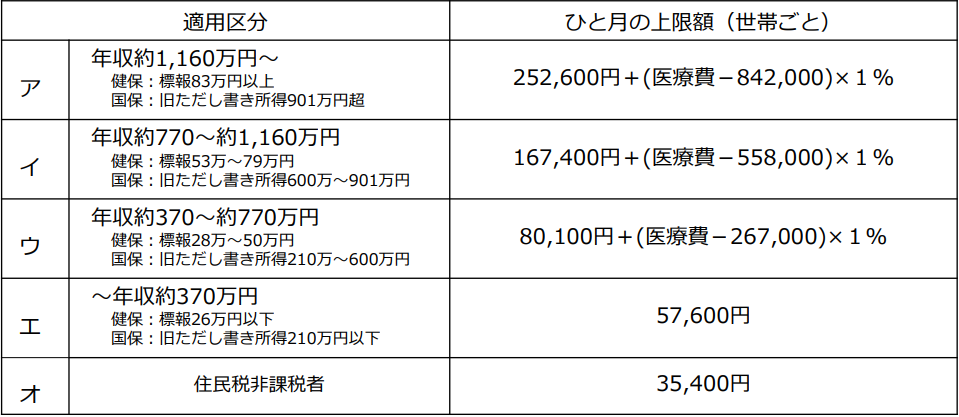

メリット②:「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になる!

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると「オンライン資格確認」機能で、「限度額適用認定証」を自動適用してくれるため、窓口での支払いが、高額療養費制度の自己負担限度額分までで済むようになります。

「限度額適用認定証の自動適用」の対応スケジュールは、次のとおり。

本メリットためだけに「マイナンバーカードを健康保険証化」しても良いほど、大きなメリットです。

理由は「高額療養費制度」の申請が不要になるためです。

病院への通院や入院・薬局で支払い(=医療費)には、月額の上限である「自己負担限度額」が設定されています。

もし、医療費が高額になった場合、市区町村へ「高額療養費の支給」を申請すると、「自己負担限度額を超えた額」が払い戻されます。

しかし、払い戻しとは言っても、一時的に窓口で負担しなければなりません。

「限度額適用認定証」を事前に申請していれば、窓口負担を「自己負担限度額まで」にしてくれますが、救急搬送されたり、急遽入院治療になったりなど、現実的ではありません。

マイナンバーカードを健康保険証化しておけば、事前に限度額適用認定証の取得が不要になるので、急な医療費が発生しても治療に専念できます。

参考リンク『高額療養費制度』とは?年収別の自己負担限度額をわかりやすく解説!

メリット③:マイナポータルで「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」の閲覧ができる

マイナンバーカードを健康保険証化することで、マイナポータルで「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」の閲覧ができるようになりました。

「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」が閲覧可能なると、別のメリットが生まれます。

メリット④:確定申告の「医療費控除」が自動入力できる

マイナンバーカードを健康保険証化しておくことで、所得税の確定申告で申告する「医療費控除」を、マイナポータルから自動入力できるようになります。

わざわざ、医療費控除のエクセルシートに、〇月×日にどこどこの病院で〇〇円払いました、という入力が不要になります!

確定申告の効率が良くなりますね!!

メリット⑤:病院で健康保険証を持ち歩く必要がない(持ち歩くカードが1枚減る)

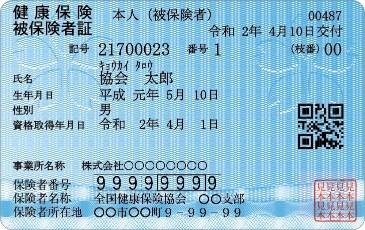

マイナンバーカードを健康保険証化すると、健康保険証を持ち歩く必要が無くなります。

他にも

- 保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

- 被保険者資格証明書

- 特定疾病療養受療証

を持ち歩く必要が無くなります。

いずれ、運転免許証などもマイナンバーカードに集約されてくる予定です。

さらには、2025年度以降、マイナンバーカードの機能がスマホに搭載される予定ですので、マイナンバーカードすら持ち歩く必要が無くなります!

参考リンク読売新聞「マイナ保険証、25年度にもスマホ搭載…診察券と統合・診療履歴確認もOK」

メリット⑥:マイナンバーカードの更新や、電子証明書の更新を行っても、健康保険証の利用再登録は不要!

マイナンバーカードを健康保険証化したとき、マイナンバーカードや、マイナンバーカード内に保管されている電子証明書の有効期限を更新しても、健康保険証利用の再登録は不要です。

<よくある質問>

マイナポータル「よくあるご質問」より

マイナンバーカードやマイナンバーカード内の電子証明書を更新しましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要でしょうか。

<答え>

いったん登録を頂きますと、再度の健康保険証利用の登録は必要ありません。

参考リンクマイナンバーカードの電子証明書を更新してみた!手続き方法10ステップ

メリット⑦:就職・転職・退職・引っ越ししても、協会けんぽなどに届出すれば継続で健康保険証として使える

マイナンバーカードを健康保険証化しておけば、就職、転職、退職、引っ越しをしても、協会けんぽなどの保険者に健康保険申込の手続きをするだけで、引き続きマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

<よくある質問>

マイナポータル「よくあるご質問」より

転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要でしょうか。

<答え>

いったん登録を頂きますと、転職や退職によるともなう、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届け出は、引き続き必要です。

メリット⑧:利用開始申し込みは、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局でも可能

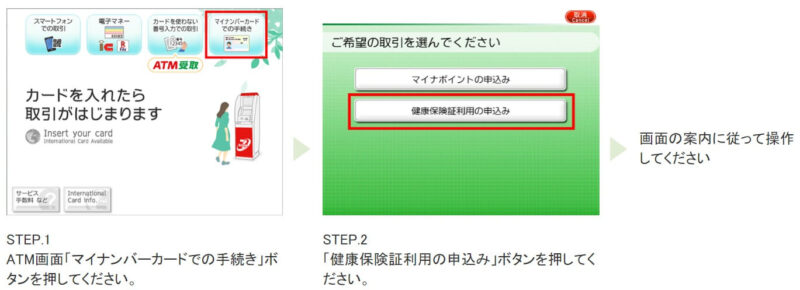

マイナンバーカードの健康保険証化の申し込みは、

- インターネット(マイナポータル)

- セブン銀行のATM

- オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局に設置されている「顔認証付きカードリーダー」

のいずれかから申請できます。

5分で終わる「マイナポータル」での申し込みがかんたんでおススメです。

しかし、オンラインやATMで利用開始するのが難しい方は、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局でも可能です。

実際に医療機関や薬局で、マイナンバーカードの健康保険証利用申込する流れは、下記「手順」にて解説しています。

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット3つ

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリットは、次の3つです。

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット3つ

デメリット①:オンライン資格確認に対応した医療機関(病院や薬局)でしか使えない

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット1つ目は、全国の病院や薬局で使えるようになるのが2023年3月で、メリットを感じられるのがずいぶん先、という点です。

「オンライン資格確認」機能の予定は次のとおりとなっています。

町のクリニックや薬局で利用できるのは2023年以降と認識しておきましょう。

参考リンク健康保険証化したマイナンバーカードを利用できる医療機関

デメリット②:マイナ保険証をスマホで利用できる時期が不明

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット2つ目は、マイナンバーカード機能がスマホに搭載されても、すぐには健康保険証利用できないことです。

2022年からAndroidを先行で、マイナンバーカード機能がスマートフォンに搭載されます。

しかし、マイナンバーカード機能がスマホに搭載されても、健康保険証としては利用できません。

したがって、マイナンバーカード機能がスマホに搭載されるまで、引き続きマイナンバーカードを持ち歩く必要があります。

参考リンクマイナンバーカードのスマホ搭載は2022年度にAndroidから!

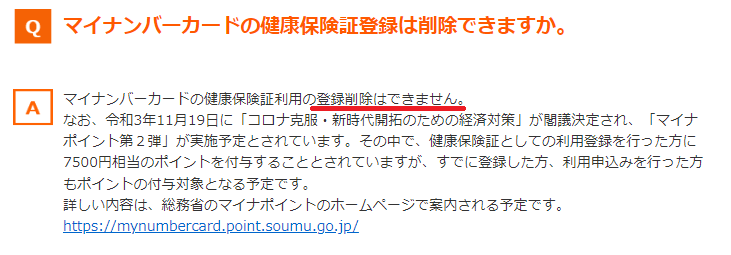

デメリット③:登録解除できない

マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット3つ目は、一度、マイナンバーカードの健康保険証利用を登録してしまうと、解除できないことです。

滋賀県栗東市で、公金受取口座の登録のみを行い、健康保険証登録は行わない、という女性が窓口に訪れ、職員が誤って健康保険証登録してしまい、削除できない事例も発生しました。

健康保険証登録していなくても、診療情報や調剤情報はマイナンバーと紐づいてデータ管理されています。

従って、個人的には、気にせず健康保険証利用登録して、利便性を享受すれば良いと考えます。

参考リンク京都新聞「住民のマイナカードに誤って保険証機能を登録 滋賀・栗東市、「想定外」解除できず」

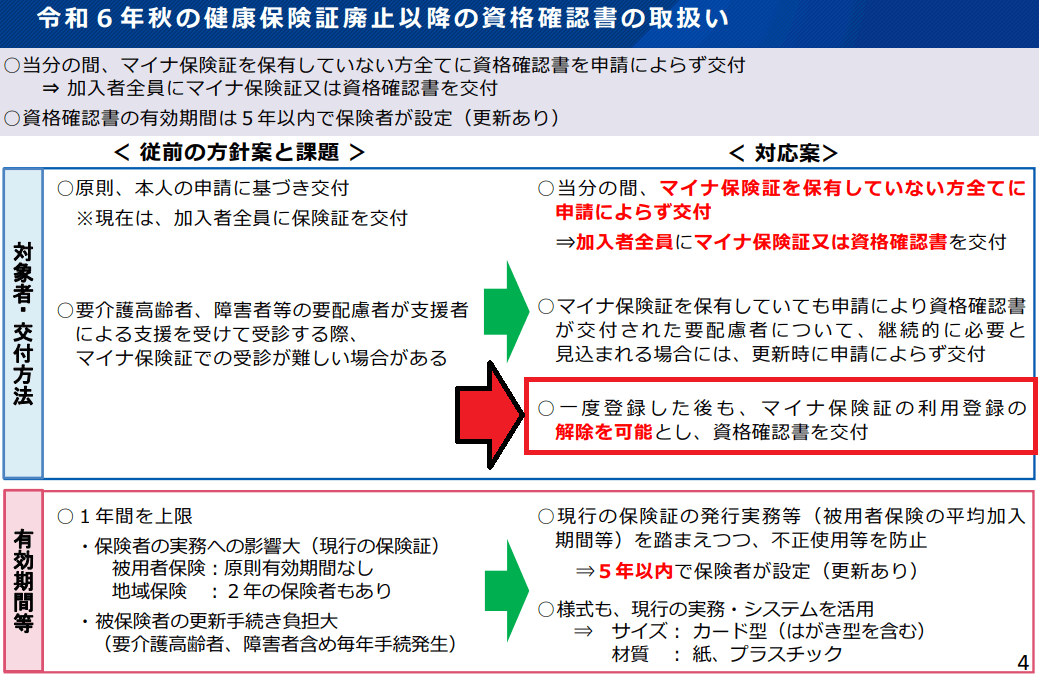

なお、2024年秋の健康保険証廃止と合わせて、マイナ保険証登録の「解除」もできるようになるよう検討中のようです。

2024年12月2日に健康保険証は原則廃止

本日、マイナンバー法等の一部改正法の施行期日を定める政令が閣議決定され、保険者の準備に要する期間や窓口での円滑な対応等も考慮して、令和6年12月2日、月曜日とすることとしました

厚生労働省「武井大臣会見概要」より

2024年12月2日以降、健康保険証は、最大5年(保険者によって異なる)の期限を以て、原則廃止となります。

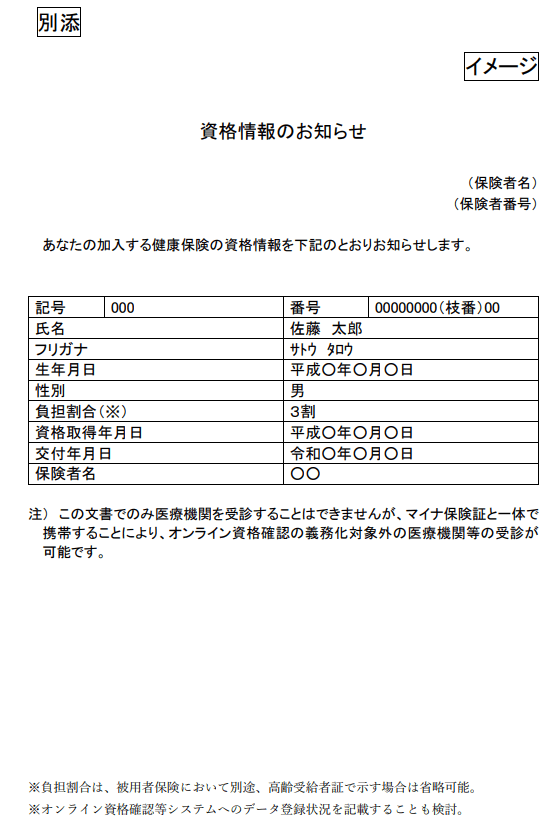

廃止後に、マイナ保険証を利用できない人は、「資格確認書」を健康保険証として利用していくことになります。

マイナンバーカードを健康保険証化しても、今まで利用していた健康保険証は継続利用できます。

<よくある質問>

マイナポータル「よくあるご質問」より

マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしないと健康保険証が使えなくなるのでしょうか。

<答え>

引き続き健康保険証が使えます。オンライン資格確認に対応した医療機関等ではマイナンバーカード及び健康保険証のどちらも利用できるようになります。

しかし、政府が2022年6月にまとめる経済財政運営の指針「骨太の方針」に、

- 将来的には現行の健康保険証について「原則廃止を目指す」

- 2023年度~:医療機関や薬局にマイナンバーカード保険証の利用可能義務づけ

- 2024年度中:健保組合など「保険者」が、健康保険証の発行可否を選べる制度の導入

が記載されました。

事実上、紙の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりました。

参考記事毎日新聞「政府 「健康保険証の原則廃止」 骨太の方針に明記する方向」

5分でできる!マイナンバーカードの健康保険証利用の申込2ステップ

マイナンバーカードの健康保険証化はたった2ステップで完了できます。

マイナンバーカードの健康保険証化ステップ①:利用申込環境準備

まずは、申込するための環境を準備します。

スマホの場合 | PCの場合 | |

|---|---|---|

| マイナポータルAPをインストール | Android iPhone | Google Chrome Microsoft Edge |

| ブラウザの拡張機能をインストール | 不要 | Google Chrome Microsoft Edge |

| 補足 | 読み込み対応のスマホ | Google Chromeのマニュアル Microsoft Edgeのマニュアル |

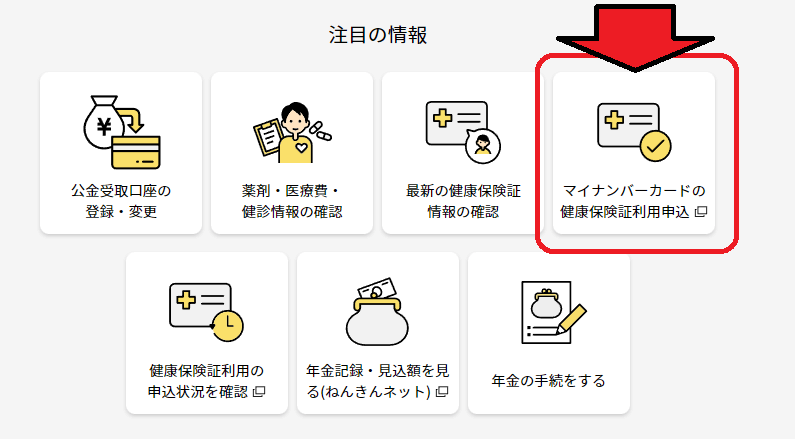

マイナンバーカードの健康保険証化ステップ②:マイナポータルから申込

マイナポータルへアクセスして以下のとおりクリックしていきます。

- 「利用を申し込む」をクリック

- 「申し込む」をクリック

- 「利用者証明用電子証明書用暗証番号」を入力

- マイナンバーカード読み込み

- 申込完了

以上!たったこれだけ!

医療機関で健康保険証化したマイナンバーカードを利用する方法7ステップ

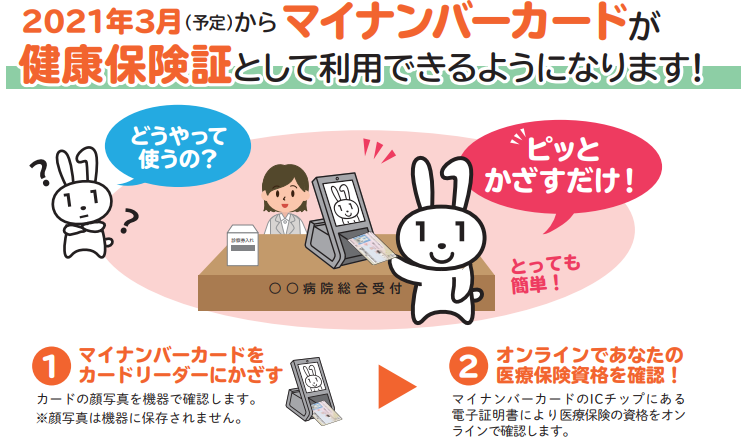

厚生労働省が2020年8月7日に、実際に健康保険証化したマイナンバーカードを、医療機関でどのように利用するのか動画を公開しました。

解説しますと次のとおりです。

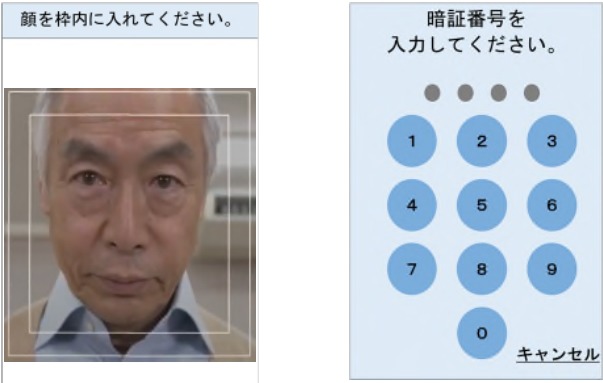

ステップ①:医療機関に備え付けの「顔認証付きカードリーダー」に健康保険証化したマイナンバーカードをセット

画像にある医療機関に備え付けの「顔認証付きカードリーダー」に健康保険証化したマイナンバーカードをセットします。

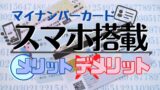

ステップ②:認証方法で「顔認証」か「暗証番号」を選択する

ステップ③:顔認証か暗証番号で認証します

認証する

顔認証の場合は「顔認証付きカードリーダー」付属のカメラで顔を撮影するような形で認証してもらいます。

暗証番号認証の場合は、マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」のパスワード(数字4桁)を入力します。

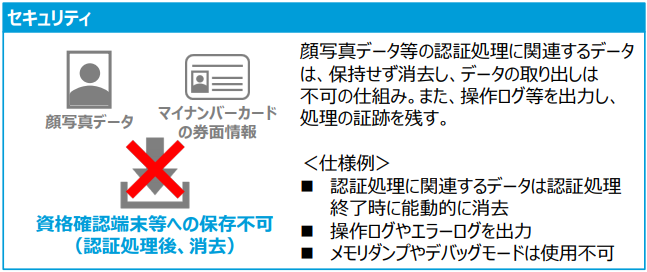

マイナンバーカードの利用者情報証明用パスワードを入力してセキュリティは大丈夫?と思うかもしれません。

しかし、顔認証付きカードリーダーの仕様には「認証処理に関するデータは保持せず消去」「データの取り出しは不可」となっていますので、悪用できません。

ぼく、自治体のシステムエンジニアやってますので知ってますが、仕様で「保持せず」となっているものは本当にデータを保存していません。

逆にトラブルがあったときに、ログだけでは原因調査できなくて困るレベルなのです。

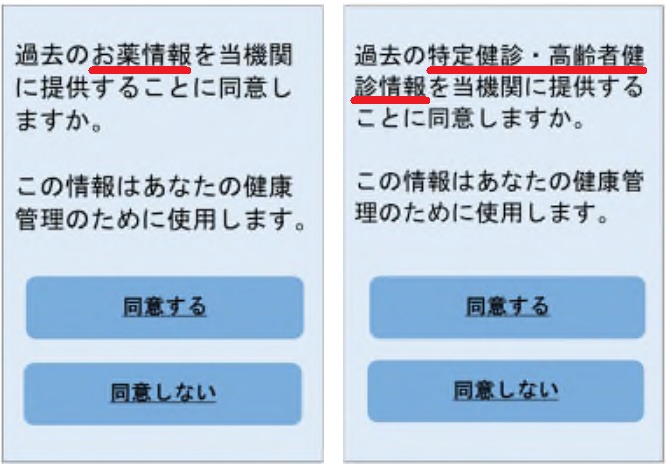

ステップ④:【初回利用時】「薬剤情報・特定健診情報等の閲覧」に同意

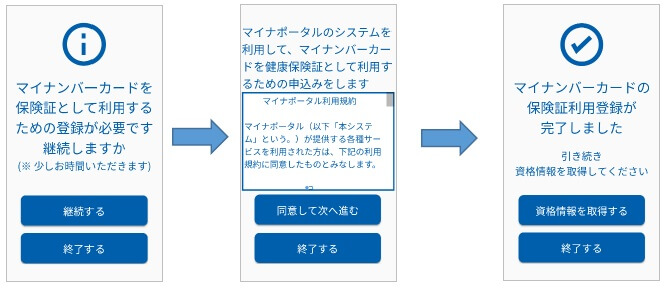

ステップ⑤:【利用未登録者のみ】マイナンバーカードの保険証利用登録

【利用未登録者のみ】マイナンバーカードの保険証利用登録

マイナポータルやセブン銀行ATMで、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない場合、医療機関や薬局の窓口で利用登録できます。

- 「登録する」または「継続する」

- マイナポータル利用規約に「同意して次へ進む」または「同意する」

- 登録が完了したら「資格情報を取得する」

で登録できます。

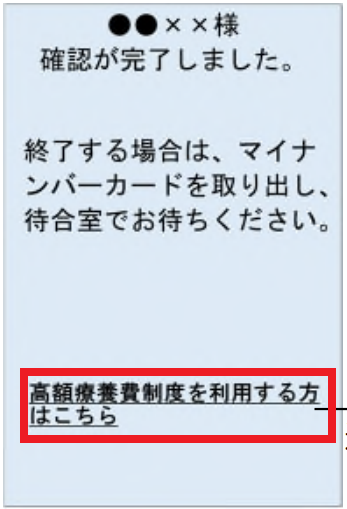

ステップ⑥:「高額療養費制度(負担限度額認定)」を利用する場合

高額療養費制度を適用

入院等で、明らかに医療費が高額になる場合「高額療養費制度」を利用します。

高額療養費制度では、医療費の上限額(所得に応じて10万円程度)を自動で適用してくれる「限度額適用認定証」を自動で判定してくれます。

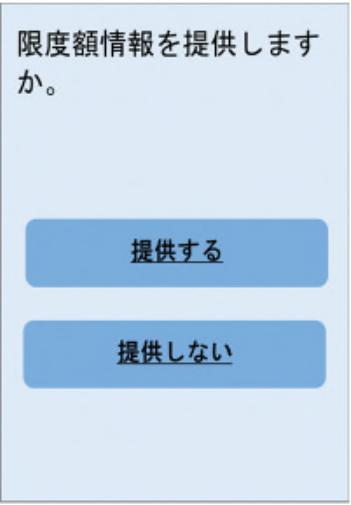

限度額情報の提供に同意

限度額情報の提供に同意します。

「限度額適用認定証」は窓口で支払う医療費が上限額を超えた分は払わなくなる資格ですので、必ず「オンライン資格確認の情報提供に係る同意」には同意しましょう!

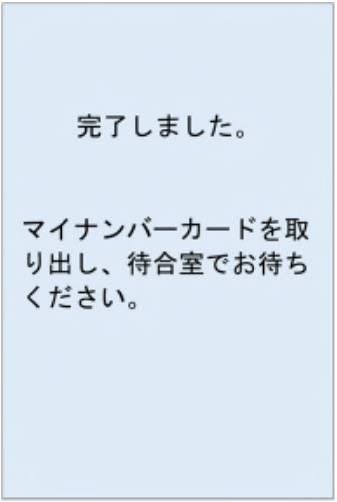

ステップ⑦:受付完了!カードリーダーにセットしたマイナンバーカードを取り出します。

受付完了!

病院での受付完了です!

カードリーダーにセットしたマイナンバーカードを取り出します。

受け取り忘れ防止のため、ピーピー警告音が鳴るようになっている機種もあるようです。

二回目以降の受診が楽に手続きできますね!

健康保険証化したマイナンバーカードを利用できる医療機関

健康保険証化したマイナンバーカードを利用できる医療機関は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

一覧のリンクは次のとおりです。

マイナンバーカードの健康保険証化のメリット8つとデメリット3つ まとめ

マイナンバーカードを健康保険証化するメリット8つとデメリット3つは次のとおりです。

〇 メリット8つ

- 2023年4月から12月はさら窓口負担が減る

- 「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になる!

- マイナポータルで「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」の閲覧ができる

- 確定申告の「医療費控除」が自動入力できる

- 病院で健康保険証を持ち歩く必要がない(持ち歩くカードが1枚減る)

- マイナンバーカードの更新や、電子証明書の更新を行っても、健康保険証の利用再登録は不要!

- 就職・転職・退職・引っ越ししても、協会けんぽなどに届出すれば継続で健康保険証として使える

- 利用開始申し込みは、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局でも可能

× デメリット3つ

- オンライン資格確認に対応した医療機関(病院や薬局)でしか使えない

- マイナ保険証をスマホで利用できる時期が不明

- 一度健康保険証利用登録すると解除できない

既に私は2020年8月7日に申込を完了しました。

マイナポイントや、特別定額給付金目当てでマイナンバーカードを作ったとしても、マイナンバーカードは今後利用できるサービスが増えていく予定です。

引っ越しや相続、介護などのワンストップサービスも予定されていますので、ライフイベントの手続きを効率的に終わらせるために、マイナンバーカードを有効活用しましょう!

以上、ご参考になれば幸いです。

マイナンバーカードに関する記事一覧

マイナンバーカードに関する記事は、以下のリンクにまとめていますので、是非ご覧ください。