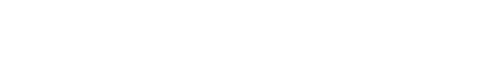

家族が亡くなったときの手続きは、数多くて、思った以上に大変です!

相続手続き期限一覧やチェックリストが欲しい

本記事では、「手続き&期限のチェックリスト」について解説します。

超高齢化社会の生き抜き方オリジナル版ですが、ご自分の状況に応じて変更して利用してくださいね!

すぐに家族が亡くなったときの手続きチェックリストのダウンロードできますので、ご一読いただけますと幸いです。

家族が亡くなったときの手続きチェックリストのダウンロード

家族が亡くなったときの手続きチェックリストは、以下のボタンからダウンロードできます。

なお、ご自身のGoogleドライブのフォルダに「コピーを作成」してからご利用ください。

ダウンロード方法詳細Googleスプレッドシートをダウンロードする方法2つ

アクセス権を申請いただいても対応いたしかねますのでご了承ください。

※「ファイル」→「コピーを作成」でご自身のGoogleドライブへコピーの上ご利用ください。

なお、「コピーを作成」するためには、Googleアカウントでのログインが必要です。また、個別のお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。

※ご覧いただけない場合、コメントや「お問い合わせ」でご一報いただけますと幸いです。

死亡日を入力すると、自動で手続き期限日や目途を自動セット

「死亡日」に日付を入力すれば、自動で

- 各手続きの期限日

- 期限が無い手続きであれば「目安」

の時期をセットします。

対象外にチェックを入れればグレーアウト

「K列:対象外」にチェックを入れれば、該当行がグレーアウトします。

不必要な手続きは対象外としてグレーアウトできます。

手続きの流れの参考に

家族が亡くなったときの手続きチェックリストは、一般的な相続、特にぬくぬくが体験した相続手続きから、

- 先にやっておけば良かった

- もっとゆっくりでも良かった

- この順番にやっておいて良かった

という順番を反映していますので、あくまで手続きの参考にしてください。

亡くなった方の状況によっても変わりますので、状況に応じて変更してみてくださいね!

以下、「家族が亡くなったときの手続き」を補足説明していきます。

7日以内の手続き

| 7日以内の手続き | やること | 手続きする人 | 手続き先 |

|---|---|---|---|

| 被相続人の死亡(=相続発生) | 被相続人が他界 | – | – |

| 死亡診断書をもらう | 医師から死亡診断書を受領する | 相続人 | 病院 |

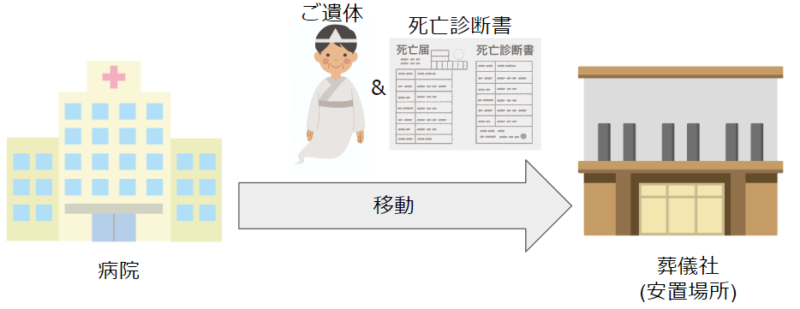

| 葬儀社へ連絡し安置所へ移動 | 葬儀社へ連絡、ご遺体を安置所へ移動させる | 相続人 | 葬儀社 |

被相続人の死亡(=相続発生)

ご家族が亡くなったら、その当日が相続発生日となります。

病院で亡くなった場合は、

- 家族・親戚への連絡

- 看取り

- 死亡確認

- エンゼルケア

- 病室の引き上げ準備

などを行います。

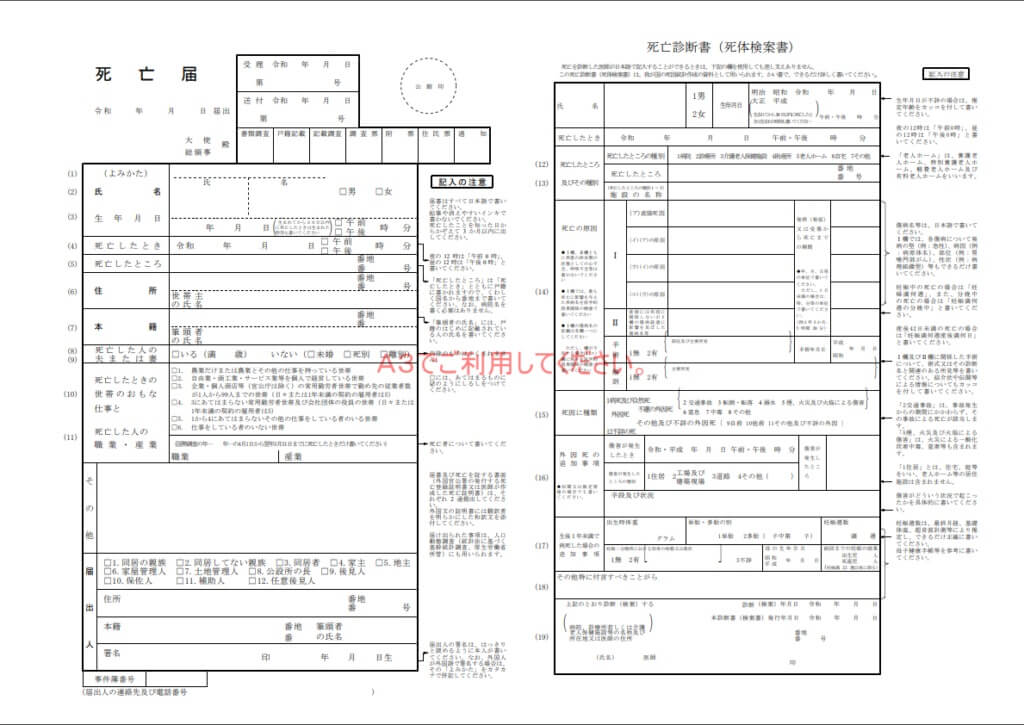

死亡診断書をもらう

ご家族が亡くなったら、病院の医師と家族の同席にて死亡確認が行われ、亡くなったことを証明する「死亡診断書」を医師から交付してもらいます。

※事故で死亡した場合は、警察に連絡して医師から「死体検案書」ですので、本記事の「死亡診断書」を「死体検案書」に読み替えてください。

死亡診断書(死体検案書)はA3サイズで、「死亡届」とセットになっており

- 医師が、右側の「死亡診断書」を記入

- 家族が、左側の「死亡届」を記入

します。

なお、「死亡診断書」は、市区町村役場へ提出すると返却されないため、事前にコピーを取っておくこと。

葬儀社へ連絡し安置所へ移動

病院で亡くなった場合、ご遺体は葬儀の日まで病院で安置してくれません。

したがって、エンゼルケア中などの待ち時間に、葬儀社へ連絡し、葬儀社の安置所へ移動しましょう。

この度、家族が亡くなりました。御社の安置所または自宅へ搬送をお願いしたいのですが

と言えば伝わります。

なお、「死亡診断書」と「ご遺体」は、セットで移動しなければなりません。

葬儀準備・お通夜・葬儀・初七日

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 |

|---|---|---|---|

| 死亡届の提出 | 死亡届を市区町村役場へ提出 ※以後、除籍謄本や戸籍が必要になるため、 除籍が反映される日時を確認しておくこと | 相続人 | 市区町村役場 (葬儀社代行可) |

| 火葬許可証の取得 | 火葬許可申請を提出して「火葬許可証」を貰う ※葬儀社代行の場合、葬儀(火葬)の際に葬儀社から受け取る | 相続人 | 市区町村役場 (葬儀社代行可) |

| ・葬儀社 ・菩提寺 ・石屋 と調整 | お通夜や葬儀の内容や段取りを決める | 相続人 | 葬儀社等 |

| お通夜 葬儀 初七日法要 | お通夜・葬儀にかかる費用は相続税控除になるため、 レシート・領収書を保管しておくこと。 | – | – |

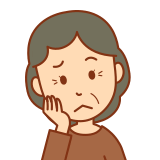

火葬許可証の取得(死亡届を提出)

亡くなってから7日以内に、市区町村役場へ

- 死亡届

- 火葬許可申請書(市区町村役場備え付け)

を提出し、

- 埋火葬許可証(火葬場で火葬するために必要)

の交付を受けます。

なお、本手続きは葬儀社が代行してくれることが多いです。

葬儀社・菩提寺・石屋と葬儀の日程や段取りの調整

- ご遺体の処置

- 日程調整

- 喪主

- 葬儀形態

- 葬儀に必要なものの決定

- 参列人数

- 段取りの決定

- 納棺

- 告別式

- 出棺

- 火葬

- 納骨

- 後飾り設置の日程調整

- 日程調整

- 事前打ち合わせ

- 戒名(法名)の依頼

- 石屋の調整(葬儀当日に納骨まで行う場合)

葬儀社・菩提寺・石屋などと、葬儀の日程や段取りの調整を行います。

お通夜・葬儀・初七日法要

お通夜・葬儀を行います。一般に、お通夜・葬儀と併せて、初七日法要も終えるのが多いようです。

(ぬくぬく家でも同様でした)

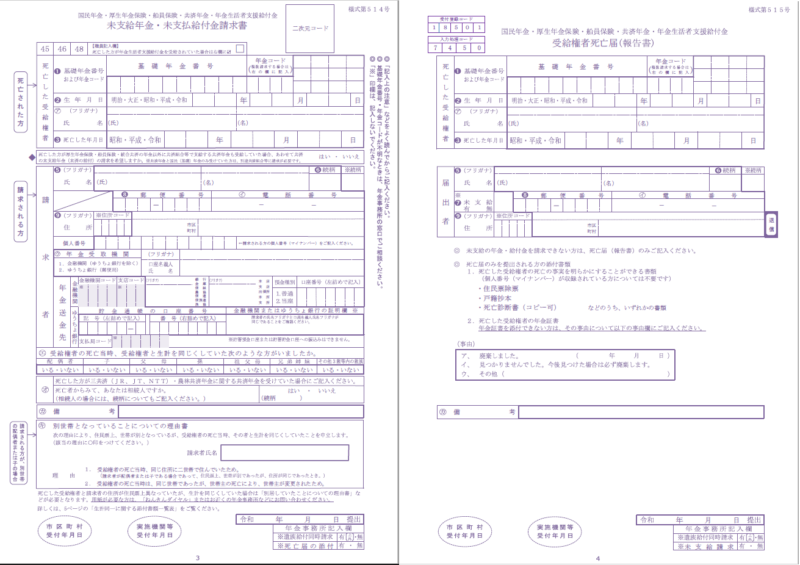

10日以内の手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 |

|---|---|---|---|

| 年金給付停止手続き(厚生年金) | 【厚生年金】年金給付停止の手続きを行い、 未支給年金を受け取る | 同一生計者 | 年金事務所 |

年金給付停止手続き(厚生年金)

厚生年金を受給していた方が亡くなってから10日以内に

- 年金受給停止

- 未支給年金支給申請

を行います。

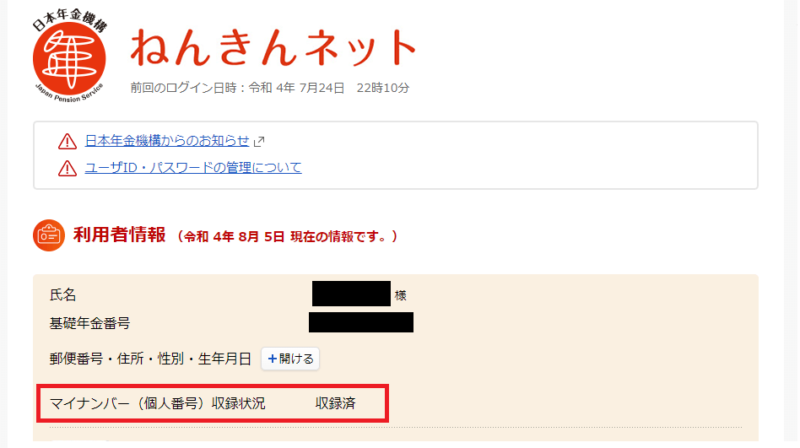

日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、年金受給権者死亡届を省略できる

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

収録されているかどうかは「ねんきんネット」で確認できます。

未支給年金ってどんな年金?

年金は、偶数月の15日に前月と前々月の分をまとめて受け取っています。

例えば、4月年金受け取り分は、2月と3月分を受けります。5月に亡くなった場合、4月分の年金が受け取れていない(=未支給年金)ことになるので、支給を未だ受けていない4月分の年金を申請するのが「未支給年金支給申請」です。

亡くなった後に受け取った年金は返金が必要

逆に、手続きを失念していて、亡くなった後に受け取った年金は返金しなければなりません。

14日以内の手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 |

|---|---|---|---|

| 年金給付停止手続き (国民年金) | 【国民年金】 年金給付停止の手続きを行い、 未支給年金を受け取る | 同一生計者 | 年金事務所 |

| 世帯主の変更手続き | 世帯主変更届を提出する。 | 新世帯主 | 市区町村役場 |

| 健康保険の手続き | 健康保険の資格喪失届を提出し、 健康保険証を返却する | 全員 | 市区町村役場 |

| 介護保険の手続き | 介護保険の資格喪失届を提出し、 介護保険証を返却する | 相続人等 | 市区町村役場 |

| 固定資産税・住民税の手続き | 相続人代表者届出書を提出し、 納付する人を申請する | 相続人等 | 市区町村役場 |

| 【2年以内】 埋葬料・葬祭費の 支給申請手続き | 社保の人:埋葬料 国保・後期の人:葬祭費 の支給申請を行う。 | 相続人等 | 市区町村役場 |

| 【任意】 法定相続情報一覧図の取得 | 戸籍や住民票の束を ひとまとめにしてくれる 「法定相続情報一覧図」を申請する | 相続人等 | 法務局 |

| 電気 | 電気事業者に連絡して、 電気料金の納付者を変更する | 相続人等 | 電気事業者 |

| ガス | ガス事業者に連絡して、 ガス料金の納付者を変更する | 相続人等 | ガス事業者 |

| 水道 | 水道事業者に連絡して、 水道料金の納付者を変更する | 相続人等 | 水道事業者 |

| NHK受信料 | NHK料金の契約者を変更する | 相続人等 | NHK(インターネット) |

| クレジットカード | クレジットカード会社に連絡して、 ・解約手続き ・利用料を納付 する。 | 相続人等 | カード会社 |

| スマートフォン | スマートフォンやSIMを解約する | 相続人等 | 通信事業者 |

| サブスクリプション | サブスク(定期購入)を解約する ・通販有料会員 ・映像 ・ネットサービス | 相続人等 | 各事業者 |

| 自動車 | 自動車保険やJAFを解約する | 相続人等 | 各事業者 |

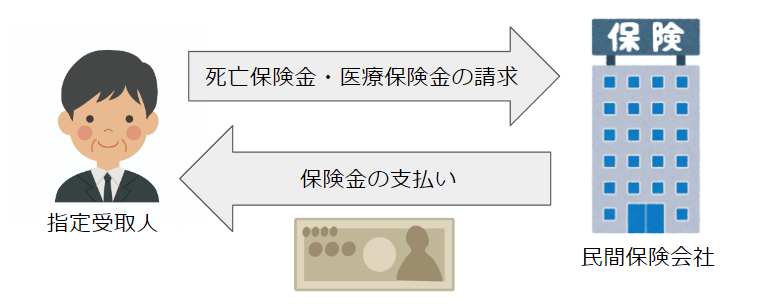

| 【3年以内】 死亡保険金の請求 | ・生命保険 ・健康保険組合(勤め先) などの死亡保険金を請求する | 相続人等 | 加入業者 |

| 医療保険金を申請 | 入院していた場合、 医療保険金の請求を行う | 相続人等 | 加入保険会社 |

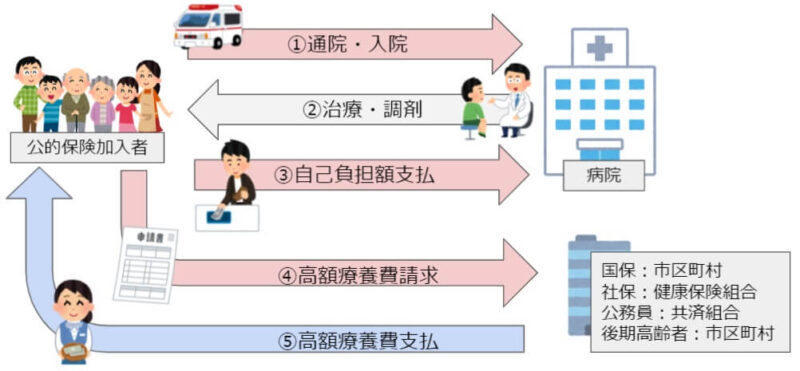

| 【2年以内】 高額療養費を申請 | 入院や医療で高額だった場合、 高額療養費の支給を申請する | 相続人等 | 市区町村役場 |

年金給付停止手続き(国民年金)

厚生年金の給付手続きは10日以内でしたが、国民年金の場合は「14日以内」の手続きとなります。

世帯主の変更手続き

亡くなった方が世帯主の場合、市区町村役場へ「世帯主変更届」を14日以内に行います。

諸々の手続きで市区町村役場へ行ったときに、

家族が亡くなりまして、必要な手続きをしに来ました

と伝えれば、担当職員が案内してくれます。

健康保険の手続き

亡くなった方の住む市区町村役場へ14日以内に

- 健康保険の資格喪失の手続き

を行います。

同時に健康保険証の返却できれば良いですが、入院手続きなどで必要になったり、介護保険施設に入所していると施設が保有していたりしますので、返却は落ち着いてからでも良いでしょう。

国民健康保険・後期高齢者医療保険なら市区町村役場へ、社会保険(健康保険)なら勤め先の健康保険組合へ手続きします。

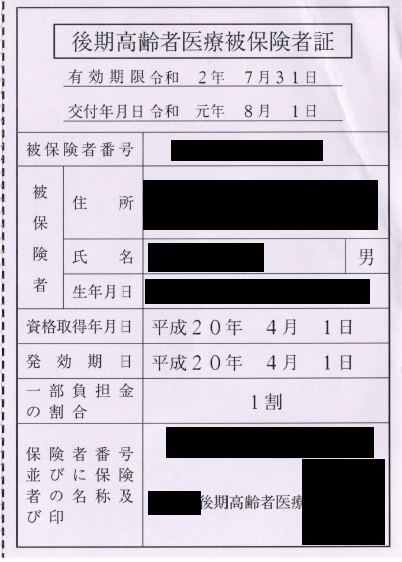

介護保険の手続き

.jpg)

亡くなった方(40歳以上)が住む市区町村役場へ14日以内に

- 介護保険の資格喪失の手続き

- 介護保険証の返却

を行います。

被相続人がお住まいだった市区町村役場で介護保険の資格喪失届を出します。

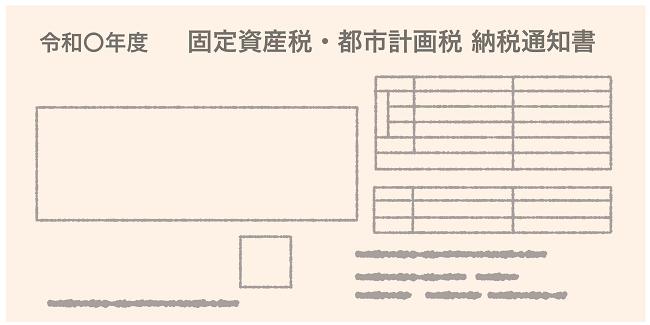

固定資産税・住民税の手続き

「住民税」は、前年の所得に基づき支払います。

「固定資産税」は、毎年1月1日基準で課税され、支払います。

従って、亡くなった方の住民税を、家族が支払う必要があります。

また、亡くなった方が不動産を保有している場合、固定資産税も家族が支払う必要があります。

亡くなった方の住民税や固定資産税を支払う人(納税管理者)を、市区町村役場へ申請が必要になります。

埋葬料・葬祭費の支給申請手続き【2年時効】

亡くなった方の健康保険から「葬祭費(国保)」または「埋葬料(社保)」が出るため、2年以内に申請します。

- 国保(後期高齢含む)の場合、市区町村役場へ申請

- 社保の場合、健康保険組合へ申請

となります。

貰える金額は5万円前後です。(加入保険や市区町村によって異なります)

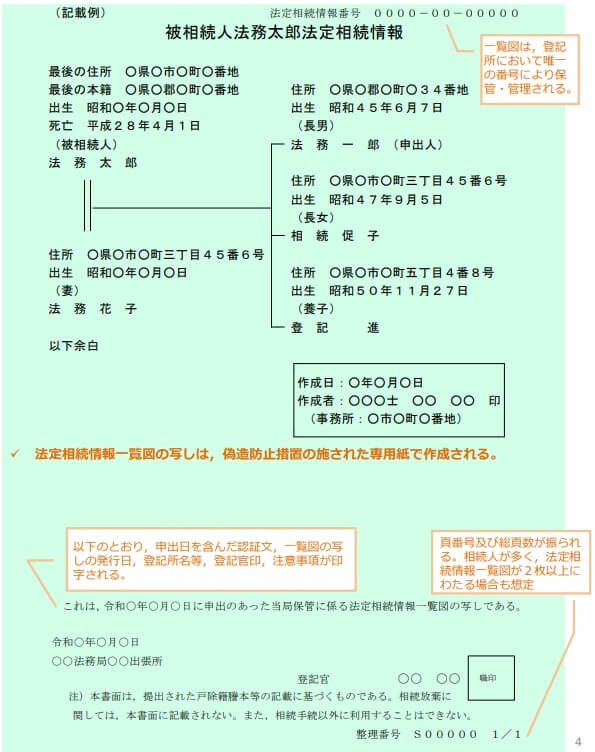

【任意】法定相続情報一覧図の取得

任意ではありますが、住民票や戸籍を取得したら「法定相続情報一覧図」を申請することをおススメします。

法定相続情報一覧図は

- 戸籍謄本

- 改製原戸籍

- 除籍謄本

- 住民票

- 印鑑証明書

など、多くの書類を「法定相続情報一覧図の写し」という書類にひとまとめにできる公的書類となり、戸籍や住民票と同等の扱いとなります。

公共料金等の名義変更・解約など

亡くなった方が名義人になっている公共料金(電気・ガス・水道)やインターネット回線などは、名義変更・解約を行います。

大概、領収書に記載されている連絡先に電話連絡すれば、かんたんに名義変更できます。

他にも

- クレジットカード

- スマホSIM

- 通販サブスク(amazonなど)

- 映像サブスク(ネットフリックス)

- ネットサービス(有料会員)

- 自動車保険

- JAF

などを解約していく必要があります。

死亡保険金の請求【3年時効】

亡くなった方が、民間の生命保険に加入していたなら、3年以内に受取人に指定されている人が申請すれば「死亡保険金」を受け取れます。

なお、死亡保険金は、遺産分割の対象外です。(死亡した時点で受取人の固有財産)

医療保険金を申請

亡くなった方が、亡くなる直前まで入院しており、民間の医療保険に加入していたなら、申請すれば「医療保険金」を受け取れます。

高額療養費を申請【2年時効】

亡くなった方が、亡くなる前に入院しており、医療費が高額になった場合、2年以内に市区町村役場へ「高額療養費の支給」を申請します。

実際に貰える高額療養費は、『高額療養費制度』とは?年収別の自己負担限度額をわかりやすく解説!をご覧ください。

参考リンク『高額療養費制度』とは?

四十九日法要までの手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 | 準備書類等 |

|---|---|---|---|---|

| 医療費の支払い | 他界前、入院等していた場合、 治療費を病院へ支払う | – | 病院 | – |

| 葬儀費用の支払い | お通夜・葬儀費用を支払う | – | 葬儀社等 | – |

| ・葬儀社 ・菩提寺 ・石屋 と調整 | 法要の内容や納骨の段取りを決める | 相続人等 | 葬儀社等 | 本位牌など |

| 四十九日法要 | – | – | – | – |

医療費の支払い

亡くなった方が病院で亡くなった場合、家族が病院へ医療費を支払います。

入院していた場合、請求書が出来上がる時期が決められているところもありますので、「いつ頃支払えば良いか」を事前に確認しておきましょう。

葬儀費用の支払い

お通夜・葬儀の費用を葬儀社へ支払います。

- 幾らくらいになるか

- 請求書がいつできるか

- いつ頃まで支払えばよいか

を事前に確認しておきましょう。

また、支払方法は

- 現金(口座振込)

- クレジットカード

など、葬儀社によって対応している支払い方法が異なりますので、確認しておきましょう。

葬儀社・菩提寺・石屋と調整

- 段取りの決定

- 本位牌の準備

- 納骨

- お清め

- 日程調整

- 事前打ち合わせ

- 石屋の調整(骨壺部屋開閉や墓石への戒名彫り)

四十九日法要も、葬儀社やお寺、石屋などの調整を行います。

四十九日法要

四十九日法要は、葬儀社では行わず、お寺と直接調整して、お寺で四十九日法要→納骨→お墓参り→近親者で食事、と簡易的な方法でも可能です。

3か月以内の手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 | 準備書類等 |

|---|---|---|---|---|

| 銀行口座の相続手続き (即時口座凍結される) | 金融機関で相続手続きを始める。 (即時口座凍結されます) | 相続人等 | 金融機関 | |

| 証券口座の相続手続き (即時口座凍結される) | 証券会社で相続手続きを始める。 (即時口座凍結されます) | 相続人等 | 証券会社 | |

| 相続人の調査 | 被相続人の戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 から相続人を確定する | 戸籍謄本 | ||

| 遺言書の手続き | 遺言書の有無を確認。 ※自筆証書遺言書は未開封のまま 家庭裁判所の検認を受ける ※自筆証書遺言保管制度利用 (法務局保管)の場合は、 「遺言書保管事実証明書」を取得する。 | 相続人等 | ||

| 相続方法の選択 | ・単純承認:通常どおり相続する ・相続放棄:相続しない ・限定承認:資産と負債を差し引いて 相続する を選択する | 各相続人 |

銀行口座の相続手続き(即時口座凍結される)

亡くなった方の銀行口座の相続手続きを開始します。

金融機関に連絡すると、即座に口座が凍結され、相続手続きを終えて、相続人に振り込まれるまで口座のお金は、基本的に引き出しできません。

唯一引き出しできるのは、葬儀費用(1金融機関の上限150万円)で

亡くなった方が死亡した時の預金残高 × 1/3 × 預金を引き出す人の法定相続分

となります。

- Q聞いたことが無い金融機関の通帳・キャッシュカードが出てきて、どこで手続したらいいか分からない

- A

金融機関が合併・廃止された可能性があります。(事実、ぬくぬくもありました)

全国銀行協会(通称「全銀協」)の銀行図書館で調査できます。

参考リンク【住信SBIネット銀行・楽天銀行】相続手続きの流れと必要書類

証券口座の相続手続き(即時口座凍結される)

亡くなった方の証券口座の相続手続きを開始します。

基本的に、相続人名義の証券口座(総合口座)への移管となります。

証券会社に連絡すると、即座に口座が凍結され、相続手続きを終えて、相続人に移管されるまで、株や投資信託の売買は一切できません。

参考リンクSBI証券や楽天証券などのネット証券を相続するときに知っておくべき7つのこと

相続人の調査

相続人を調査するには、被相続人の出生時から亡くなるまで、連続した戸籍(戸籍謄本)を取得する必要があります。

戸籍から、他の相続人(隠し子など)がいないことを確認します。

逆に、相続人となりうる人(推定相続人)が「相続する権利があることを確認する」ために、各相続人の戸籍を取得し「相続人」であることを確定させる必要があります。

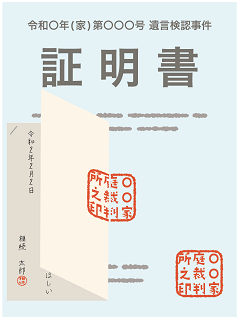

遺言書の手続き

遺言書には、次の3種類あります。

| 普通遺言の種類 | どういった遺言書? | 保管場所 | 家庭裁判所の検認 |

|---|---|---|---|

自筆証書遺言 | 自筆「遺言書」等記載があり 封が閉じられ押印されている遺言書 | 自宅 または 法務局 | 必要 |

自筆証書遺言 (自筆証書遺言保管制度を利用) | 財産目録以外をすべて自筆し 自筆証書遺言保管制度で法務局に 保管申請した遺言書 | 法務局 | 不要 |

公正証書遺言 | 封筒に「公正証書遺言」「公証人名」が 記載されている遺言書 | 法務局 | 不要 |

秘密証書遺言 | 公証人証明書の添付がある遺言書 ※中身に関しては保証されない | 自宅 または 法務局 | 必要 |

自宅などで遺言書を見つけたとき「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」である場合、未開封のまま家庭裁判所の検認が必要になります。

開封してしまうと、偽造等と疑われ、相続手続きに利用できません。

参考リンク「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴と書き方は?

相続方法の選択

相続方法は、3か月以内に、次の3つの方法から選択する必要があります。

| 相続方法名称 | どういう相続方法? | 手続き方法 |

|---|---|---|

| 単純承認 | 被相続人のすべての資産と負債を相続する 一般的な相続方法 | 何もせず3か月経過 |

| 相続放棄 | 被相続人のすべての資産と負債を相続しない 明かに負債が多いときに選択する | 家庭裁判所へ 「相続放棄の申述書」 等を提出 |

| 限定承認 | 被相続人の資産の範囲内で負債を相続する 資産と負債、どちらが多いか分からないときに選択する | 家庭裁判所へ 「限定承認の申述書」 等を提出 |

4か月以内の手続き

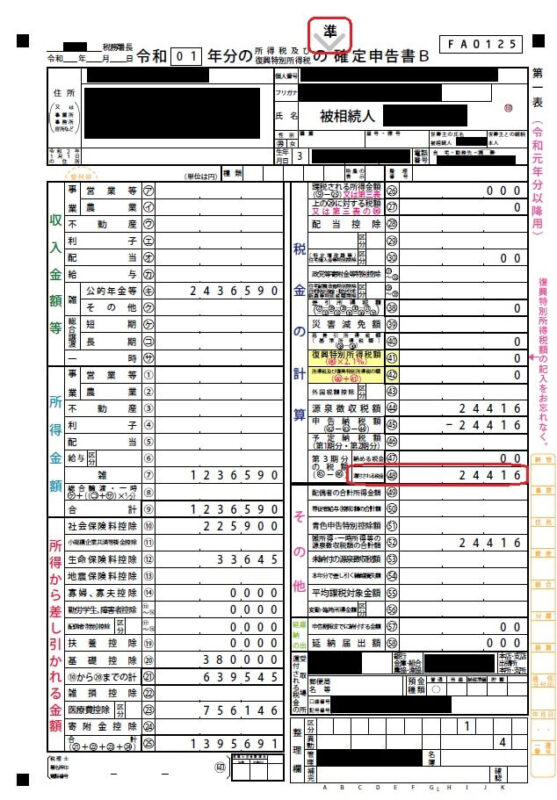

準確定申告

「準確定申告」は、亡くなったご家族の「亡くなった日を含む年の1月1日~亡くなった日」の所得を、4か月以内に税務署へ申告することです。

通常の確定申告と同じなので、『準確定申告のやり方』を参考に、オンライン申請してみてください。

参考リンク国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

参考リンク『準確定申告』を確定申告書等作成コーナー+郵送で申告する8ステップ

10か月以内の手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続き する人 | 手続き先 | 準備書類等 |

|---|---|---|---|---|

| 相続財産 (資産・債務) を確定 | 被相続人(亡くなった方)の 財産・負債を確定させる。 | – | 財産目録 | |

| 遺産分割協議書 の作成 | 現金や預金、不動産、証券、借金など、 誰がどのくらい相続するかを協議し 「遺産分割協議書」を作成する | 相続人 全員 | 自作 または 司法書士等 | 遺産分割協議書 |

| 【1年以内】 遺留分侵害額請求 の期限 | 遺産分割協議において「遺留分」 を請求できる期限 ※相続発生を知った日から1年 または相続開始から10年以内が請求期限 | 相続人 | 法定相続分と遺留分 | |

| 自動車の名義変更 | 自動車の名義を変更する | 相続人等 | ディーラー 陸運局 | 遺産分割協議書 (車分のみ) |

| 銀行口座の名義変更 または解約(払い戻し) | 銀行口座の相続手続きを完遂し、 被相続人の預金の払い戻しや 相続人の口座へ振込を受ける | 相続人等 | 金融機関 | 遺産分割協議書 |

| 証券口座の相続 (移管) | 銀行口座の相続手続きを完遂し、 相続人の証券口座へ移管する | 相続人等 | 証券会社 | 遺産分割協議書 |

| 相続税の計算 | 相続税を計算します。 | 相続人等 | 自ら計算 または 税理士依頼 | 国税庁 相続税申告要否判定 |

| 相続税申告書 の作成・納税 | 相続税申告書を作成し、 相続税を納税する | 相続人等 | 税務署 | e-Taxで相続税 |

相続財産(資産・債務)を確定

亡くなった方の「プラスの財産=資産」と「マイナスの財産=負債」を確定します。

例えば、以下のような財産です。

プラスの財産(資産)

- 現金・預貯金(タンス預金等)

- 土地や建物(自宅や投資物件)

- 有価証券(株やETF、債券)

- 自動車

- 貴金属

- 受取人が亡くなった方になっている死亡保険金

- その他

マイナスの財産(負債・債務)

- 借金

- ローン(カードや銀行のローン)

- 連帯保証金

- 損害賠償金

- 未納の税金・保険料・料金

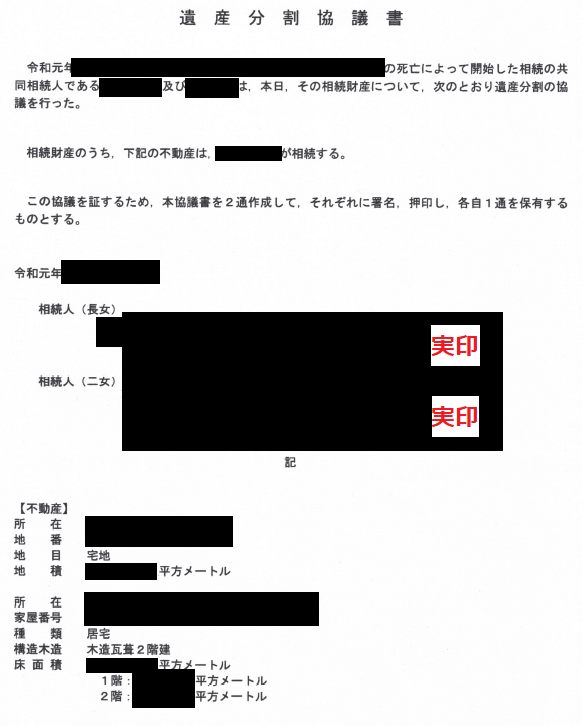

遺産分割協議書の作成

亡くなった方の遺言書が見つからなかった場合、相続手続きを進めるには「遺産分割協議書」の作成が必要です。

遺産分割協議書は、遺産をどのように分け合うかを、相続人全員で協議・決定し、文書にしたものです。

参考リンク『遺産分割協議書』の書き方4ステップとひな形のダウンロード

遺留分侵害額請求の期限【1年時効】

| 遺留分侵害額請求の時効 |

|---|

| 遺留分権利者が、亡くなったことを知った日(相続の開始)から1年間 |

| 遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与 又は 遺贈があった ことを知った日から1年間 |

| 相続開始(亡くなった)時から10年を経過したとき |

遺留分侵害額請求は、「遺留分」取得の権利をもつ「兄弟・姉妹以外の相続人」が、遺言書などで遺産を相続した人(受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる権利のことです。

自動車の名義変更

亡くなった方が自動車を保有していた場合、名義変更を行います。

- 引き続き自動車を利用する

- 売却する

- 廃車にする

いずれの場合も、名義変更が必要です。

なお「道路運送車両法」では、15日以内に名義変更となっていますが、特に罰則はありません。

また、自動車保険の等級を引き継ぎたい場合、同居親族であれば、自動車保険の会社へ連絡して引き続くことができます。

銀行口座の名義変更または解約(払い戻し)

遺産分割協議書を利用して、亡くなった方の銀行口座の名義変更または解約(払い戻し)を行います。

証券口座の相続(移管)

遺産分割協議書を利用して、亡くなった方の証券口座の移管を行います。

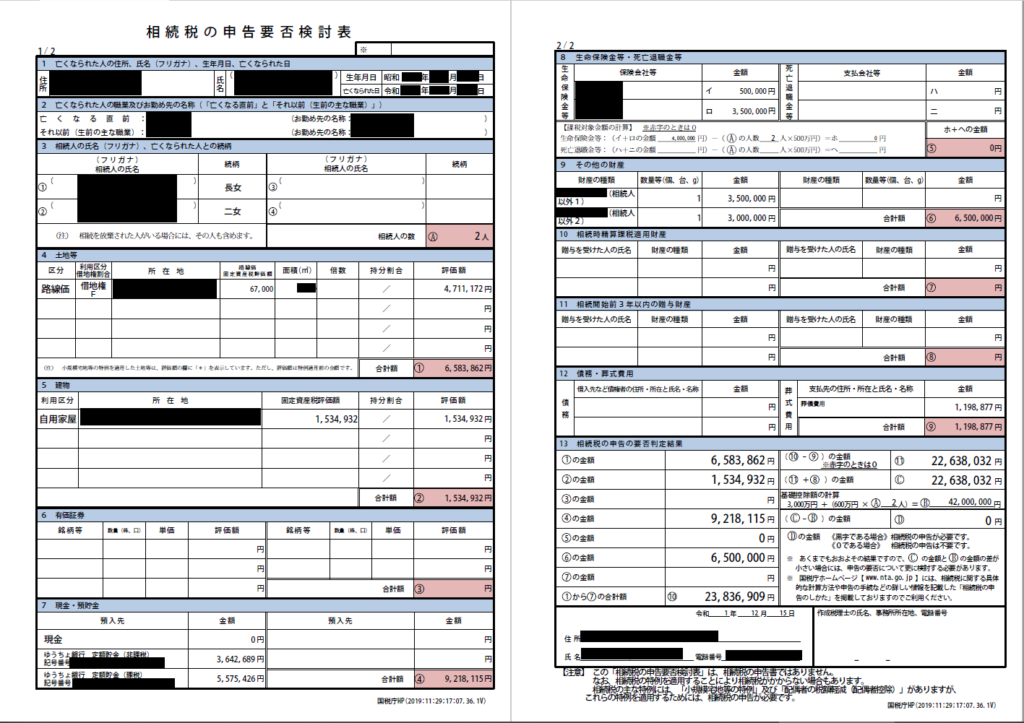

相続税の計算

相続財産(資産・債務)を確定したことで、相続税の計算ができます。

相続税の納税が必要かは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でかんたんに確認できます。

なお、「相続財産総額ー基礎控除額>0」のとき、相続税の納付が必要になります。

基礎控除額は以下の式で求められます。

基礎控除額=3,000万円 + 法定相続人の数(相続放棄者分含む) × 600万円

例えば、法定相続人が2名なら、基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円で、相続財産の合計が4,200万円以下なら、相続税の納付は不要です。

参考リンク相続税の申告が必要か「相続税の申告要否判定コーナー」で確認する方法7ステップ!

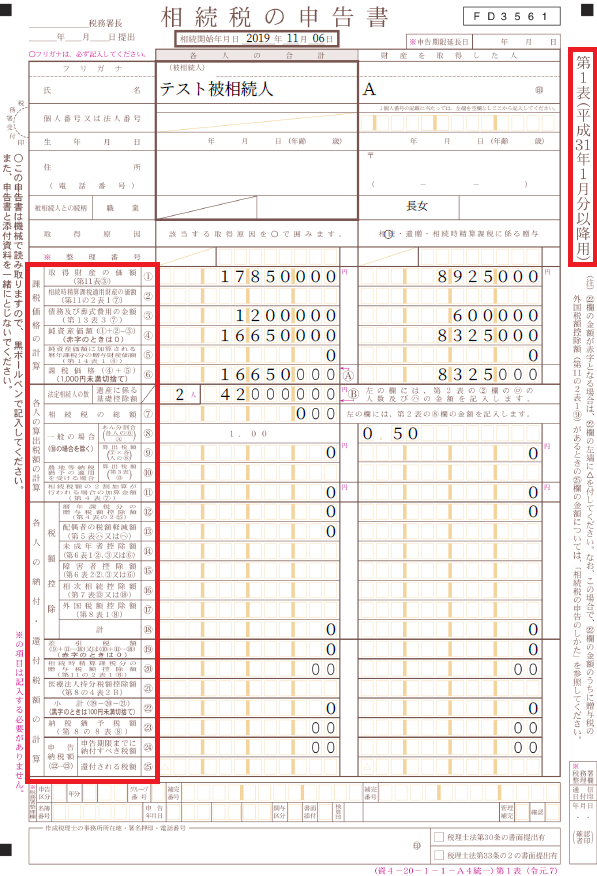

相続税申告書の作成・納税

相続税の申告要否で「必要」となった場合、10か月以内に相続税の申告が必要です。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

参考リンク国税庁No.4155 相続税の税率

参考リンク相続税の申告で書き方や添付書類に悩むならe-Taxで申告すれば良い!【e-Tax相続税申告手順書】

2年以内の手続き

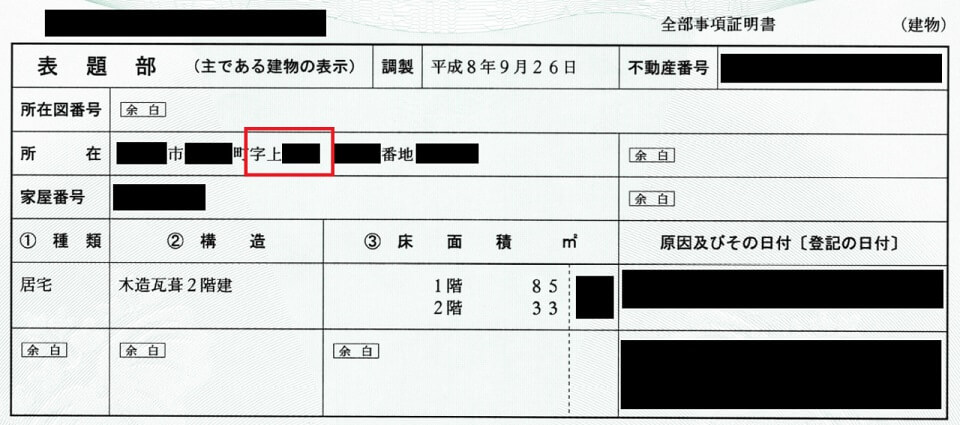

不動産の登記手続き(相続登記)

遺産分割協議書を作成し、不動産(土地や建物)の相続者が決まったら、相続登記(登記名義人の変更)を2年以内に行います。

参考リンク相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップ【まとめ】

5年以内の手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 | 準備書類等 |

|---|---|---|---|---|

| 【年金受給者】 遺族年金の手続き | 遺族年金の手続きを行う | 国保:市区町村 厚生年金:年金事務所 |

遺族年金の手続き【年金受給者】

亡くなった方が、年金受給者かつ生計維持者だったなら、5年以内に遺族年金を申請・受給できます。

亡くなった方が国保だったら「遺族基礎年金」、社保だったら「遺族厚生年金」となります。

参考リンク国保の場合:遺族基礎年金を受けられるとき

参考リンク社保の場合:遺族厚生年金を受けられるとき

早めに行う手続き

| 手続き概要 | 手続き内容 | 手続きする人 | 手続き先 | 準備書類等 |

|---|---|---|---|---|

| 運転免許証の返却手続き | 運転免許証を返却する | 警察署 免許センター | 運転免許証 死亡診断書 | |

| パスポートの返却手続き | パスポートを返却する | パスポートセンター | パスポート 死亡診断書 | |

| マイナンバーカードの 返却手続き | マイナンバーカードを 返却する | 市区町村役場 | マイナンバーカード 死亡診断書 |

運転免許証の返却手続き

亡くなった方が免許証を持っていた場合、警察署または免許センターへ返却しましょう。

自動車の相続や、自動車保険の手続きに必要となる可能性もありますので、諸々の関連手続きが終わってからでも問題ありません。

マイナンバーカードの運転免許証化が本格的に始まれば、免許返納手続きがかんたんになるでしょう。

参考リンクマイナンバーカードの運転免許証化のメリット6つと唯一のデメリット

パスポートの返却手続き

亡くなった方がパスポートを持っていた場合、パスポートセンターへ返却しましょう。

マイナンバーカードの返却手続き

亡くなった方のマイナンバーカードは、市区町村役場へ返却します。

諸々の手続きが完了してから返却しましょう。

超高齢化社会の生き抜き方版の手続きチェックリストをひな形にしてみてください

家族が亡くなったときの手続きチェックリストは、以下のボタンからダウンロードできますので、是非ご活用いただけますと幸いです。

ダウンロード方法詳細Googleスプレッドシートをダウンロードする方法2つ

相続手続きについて詳しく知りたい方は「相続まとめ」をご覧ください。

以上、ご参考になれば幸いです。