相続手続きに必要な被相続人と相続人の戸籍を、法定相続情報証明制度を利用すると無料で一枚の「法定相続情報一覧図の写し」にまとめられるのをご存知でしょうか?

- 法定相続情報証明制度とは?

- 法定相続情報一覧図の写しとは?

- 具体的に何がどう良いの?

- 法定相続情報一覧図の写しを取得する方法は?

こんなお悩みにお答えします。

法定相続情報証明制度って何か難しそうですよね。

という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、かんたんに法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法について解説します。

ぬくぬくが実際に「法定相続情報一覧図の写し」を取得した手順をお伝えしてますよー

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍関連資料をひとつにまとめられるので、ご一読いただけますと幸いです。

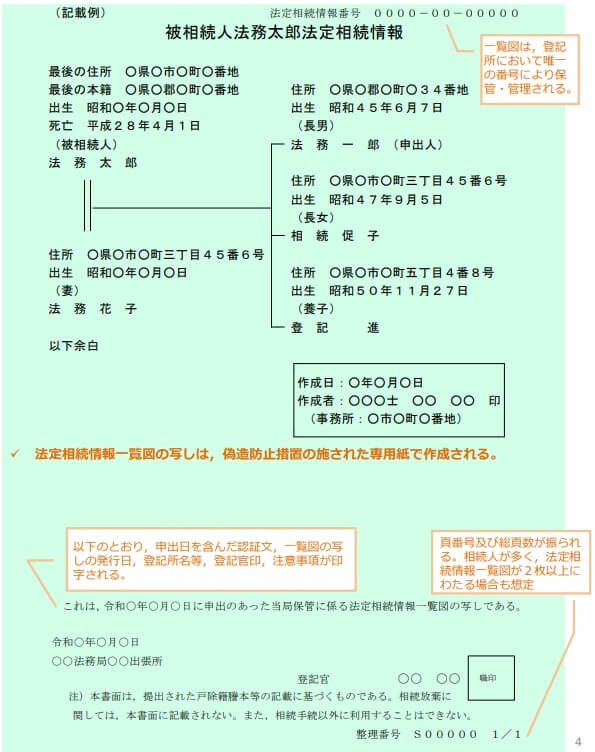

「法定相続情報一覧図の写し」とは?

法定相続情報証明制度で取得できる「法定相続情報一覧図の写し」とはどういう書類なのでしょうか?

そもそも法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度は、被相続人と相続人の戸籍を、無料で一枚の「法定相続情報一覧図」という書類にまとめてくれる制度です。

「法定相続情報一覧図の写し」は無料で取得できます。

「法定相続情報一覧図の写し」って何に使うの?

相続手続きでは

- 被相続人の銀行口座の払い戻し

- 生命保険の死亡金受け取り

- 相続登記

などの手続きがあります。

いずれの手続きでも「戸籍謄本」「改製原戸籍」「除籍謄本」や「住民票」など、多くの書類が必要になります。

しかし、たった1つの「法定相続情報一覧図の写し」という書類があれば、戸籍や住民票の代わりに利用できます。

もちろん従来通り、被相続人と相続人の戸籍で相続に関係する手続きは可能です。(本制度利用は必須ではありません)

「法定相続情報一覧図の写し」を取得すべき人3選

「法定相続情報一覧図の写し」を取得すべき人は、銀行口座や生命保険、相続登記など、必要な手続きが多ければ多いほど、「資料がかさばる」「手間」「費用」の観点から、法定相続情報証明制度を利用すべきです。

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するメリット3つ

法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得するメリットは次の3つです。

メリット①:相続手続き窓口ごとに戸籍や住民票の束を準備しなくてよくなる

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するメリット1つ目は、相続手続きに必要な戸籍謄本や住民票などの書類を、1枚の「法定相続情報一覧図の写し」にまとめられることです。

1通300円~700円する戸籍謄本や住民票などの書類を準備する必要が無いため、費用が抑えられます。

また、戸籍除籍謄本の束を相続手続き窓口ごとに準備しなくてよくなります。

相続手続きにかかる時間的コストも、お金的なコストも節約できるのが最大のメリットです。

メリット②:何枚でも無料で申請できる

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するメリット2つ目は、申請する際に「法定相続情報一覧図の写し」を何枚でも無料で申請できます。

もし余ってしまっても、返却は不要です。

ぬくぬくは、10枚申請しました。

メリット③:出生から死亡までの戸籍に不備が無いかを確認してくれる

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するメリット3つ目は、申請に当たって戸籍を提出した際、不備が無いか、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍に不足が無いかを、法務局が確認してくれます。

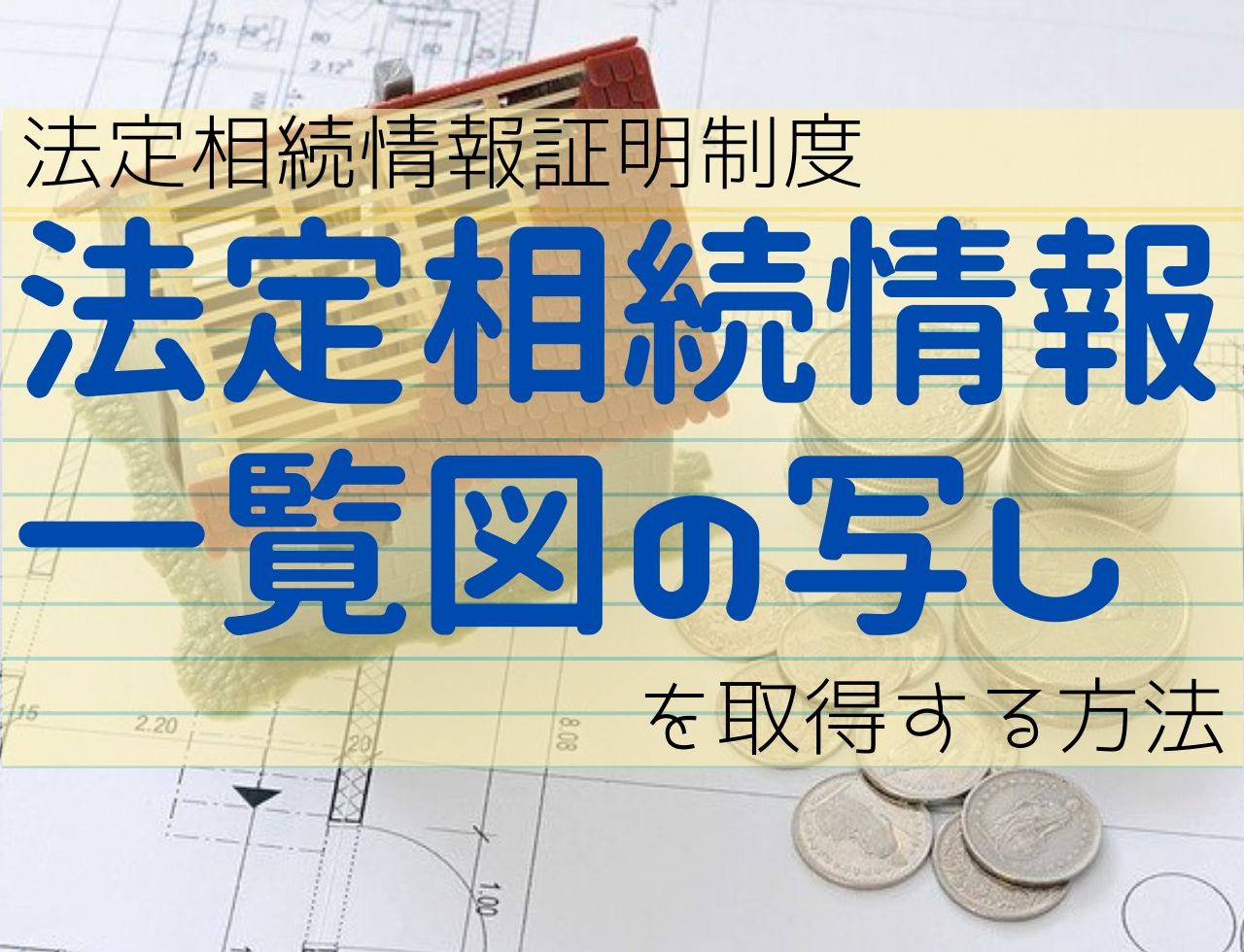

法定相続情報証明制度で法定相続情報一覧図の写しを作成するため、出生から死亡までの戸籍を提出します。

そもそも戸籍の見方ってよくわからないですし、古い戸籍や、移転を繰り返している場合は、どの部分が不備なのかを教えてもらえるので、不足部分の戸籍を取り寄せて、法務局へ郵送すれば受け付けて貰えます。

法定相続情報一覧図の写しは、司法書士費用の数十万円以上を浮かせるために、相続登記を自分で行う場合は事実上必須でしょう。

私の場合、ずっと栃木に住んでいて亡くなった祖父が、実は山形に戸籍が残っていました。

これは今まで聞いたことがなく、母もその事実は知りませんでした。

どうやら祖父は、生まれてから7歳まで、住んでいました。

もしこの事実を知らず、各金融機関や、法務局へ相続登記申請する際、毎回指摘を受けて、山形の戸籍が複数必要になったと思うと寒気がします。

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する5ステップ

実際に法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法は、次の5ステップで取得できます。

- Step1

- Step2

- Step3

- Step4

- Step5

ステップ①:申請に必要な書類の収集

- ”被”相続人の戸籍・除籍謄本

- ”被”相続人の住民票除票

- 相続人全員の戸籍謄本または抄本

- 申出人(相続人表者)の氏名・住所がわかる公的書類

- 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

(詳細は後述の「法定相続情報証明制度の申請に必要な書類一覧」で記載)

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法ステップ①では、申請に必要な戸籍や住民票などの書類を収集します。

法定相続情報証明制度利用に必要な書類は上記のとおりです。

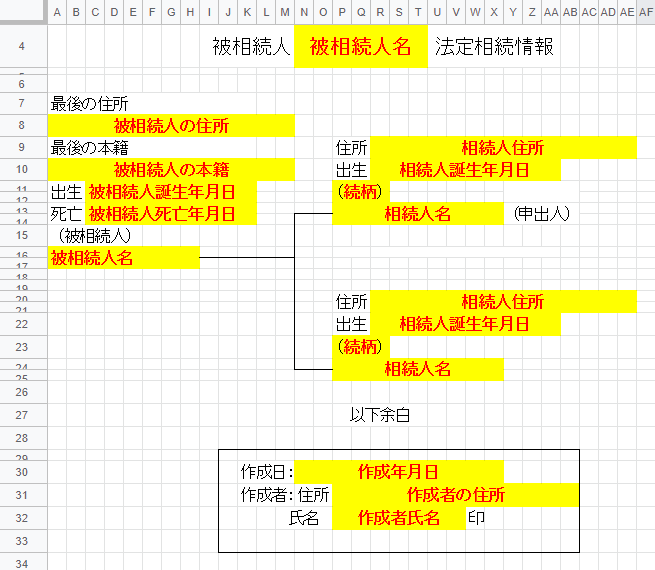

ステップ②:法定相続情報一覧図と委任状の作成

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法ステップ②では、自分で

- 法定相続情報一覧図

- 委任状(代理人が申請する場合)

を作成します。

法務局ホームページに書式と記載例が掲載されていますので、そのとおり作成します。

相続人以外が法定相続情報一覧図を取得する場合は「委任状」を作成します。

委任による代理人によって申出をする場合の委任状の例も、法務局ホームページに掲載されています。

ダウンロード法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

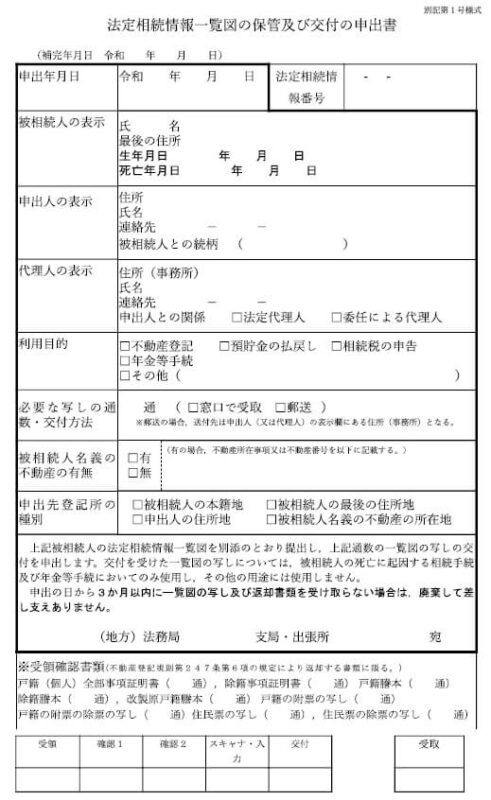

ステップ③:申出書の記入

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法ステップ③では、申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)を記入します。

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」は、法務局ホームページからダウンロードできます。

法務局ホームページSTEP3 申出書の記入,登記所へ申出

テンプレート申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 21KB)

記入例申出書の記入例 (PDF形式 : 199KB)

- Q法定相続情報一覧図の「通数」は何枚も申請できるの?

- A

法定相続情報一覧図は、何部でも指定可能です。

私は予備も含めて10部申請しました。

ステップ④:登記所へ申出(郵送でOK)

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法ステップ④では、郵送で申請します(普通郵便でOK)。

同封物は「必要な書類一覧」で記載しています。

送付先は、近くの法務局へ送付してください。

郵送で申請し、郵送で法定相続情報一覧図の写しを受け取る方法

「申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)」を郵送で申請し、郵送で「法定相続情報一覧図の写し」を受け取る場合、郵送申請する際に、提出書類一式に加えて「返信用封筒(自宅住所記入)」に「切手」を貼って同封します。

宛先は法務局のホームページ「管轄のご案内」でお近くの法務局へ送付します。

レターパックで郵送する方法

私は、レターパックライト(青)に、

- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

- 戸籍などの提出書類一式

- レターパックライト(青)を半分に折ったもの(返信用)

を同封して申請しました。

宛先は「〇〇地方法務局 〇〇支局 法定相続情報証明制度 ご担当者様」宛に送付しました。

ステップ⑤:「法定相続情報一覧図の写し」と「提出書類原本」が郵送されてくる

「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法ステップ⑤では、申請した内容に不備がなければ、1週間後くらいには「法定相続情報一覧図」が郵送されてきます。

合わせて、提出した戸籍や住民票などの書類原本も返却されます。

郵送申請時に同封した返信用封筒(レターパックライト)に

- 法定相続情報一覧図

- 提出した戸籍や住民票

が同封されて郵送されてきます。

以上で、「法定相続情報一覧図の写し」を取得できます。

参考リンク法務局公式「法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出の⼿続に当たって,⽤意していただく必要のある書類」

「法定相続情報一覧図の写し」の取得に必要な書類一覧

「法定相続情報一覧図の写し」の取得に必要な書類は

- 住民票や戸籍などの公的書類

- 自分で作成する申請書

の2種類があります。

必要書類①:公的書類

| No | 書類名 | 取得先 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 1 | 【必須】 ”被”相続人の ①除籍・改製原 謄本 (平成6年までの戸籍) ②戸籍謄本・除籍謄本 (平成6年以降の戸籍) | 被相続人の本籍地の 市区町村役場 | 出生から死亡までの連続した 戸籍謄本および除籍謄本 |

| 2 | 【必須】 ”被”相続人の住民票除票 | 被相続人の 最後の住所地の 市区町村役場 | 全部事項証明書を取得 |

| 3 | 【必須】 相続人全員の戸籍謄本 または抄本 | 各相続人の本籍地の 市区町村役場 | 全部事項証明書を取得 |

| 4 | 【必須】 申出人(相続人代表者)の 氏名・住所がわかる公的書類 | ー | <公的書類例> ・マイナンバーカードを表面 ・運転免許証コピー ・住民票記載事項証明書 (住民票の写し) |

| 5 | 【相続登記時推奨】 相続人全員の 住民票記載事項証明書 (住民票の写し) | 各相続人の住所地の 市区町村役場 | 法定相続情報一覧図の写しに 相続人の住所を記載する場合 に必要 |

| 6 | 委任状 | 法務局ホームページ 「委任状の様式・記載例」 より取得。 様式(WORD) 記載例(WORD) | 代理人が申請を行う場合必須 |

| 7 | 申出人と代理人が親族関係 であると証明できる戸籍謄本 | ー | 代理人が申請を行う場合必須 |

住民票や戸籍など、市区町村役場で取得する必要があります。

必要書類②:自分で作る書類一覧

| No | 書類名 | 書式取得方法 |

|---|---|---|

| 1 | 法定相続一覧図 | 法務局ホームページ 「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」 から取得 |

| 2 | 委任状 | 委任による代理人によって 申出をする場合の委任状の例 様式(WORD) 記載例(WORD) |

| 3 | 申出書 (法定相続情報一覧図の保管 及び交付の申出書) | 法務局ホームページ 「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」 から 申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 21KB) 申出書の記入例 (PDF形式 : 199KB) を取得 |

「法定相続一覧図」や「申出書」は、法務局ホームページからひな形を取得して、自作する必要があります。

ご参考:よくある質問

法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する際に、よくある質問をまとめてみました。

- Q出生から死亡までの戸籍で改製原戸籍って必要?

- A

- Q遠方の戸籍の取得方法は?

- A

具体的な取得方法は、下記内容を該当自治体に郵送で取得できます。

- 自治体ホームページの戸籍申請書式をダウンロード

- 申請書に必要事項記入

- 戸籍取得代金分の定額小為替(ゆうちょ銀行で買えます)を購入

- 欲しい(抜けていた)戸籍の部分を指定したメモ(★)

- ★・・・改製原戸籍に●年~●年の誰々の戸籍が欲しい、と記載したメモ

私の祖父の場合、山形に戸籍があったため、その取得方法については該当の市区町村の市民課へ電話連絡し、

- 戸籍の有無(本当にありました)

- 戸籍を取得する方法

を確認しましたので、これは絶対に確認してください。事前に自治体のHPでチェックしておくこともおすすめします。

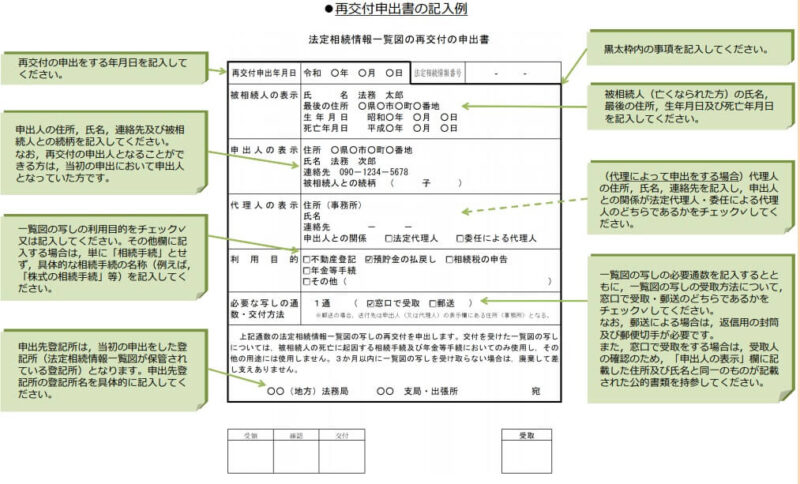

- Q「法定相続情報一覧図の写し」が足りなくなった!再交付を受ける方法は?

- A

法定相続情報一覧図の写しの保管期間5年までであれば、「再交付申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 19KB)」の書類で、申し立てした法務局へ再申請可能です。

再交付申請に必要な書類は「再交付申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類」です。

記入例:再交付申出書の記入例 (PDF形式 : 146KB)

法定相続情報一覧図の写しの再交付

- Q相続登記の義務化っていつから?

- A

日経新聞「土地の相続登記を義務化 所有者不明問題で法改正へ」の記事にもあるとおり、相続登記が義務化されます。

この制度の活用幅は間違いなく広がっていくでしょう。

そうなると、法定相続情報証明制度を利用して取得した「法定相続情報一覧図の写し」これだけで登記できるほど簡略化されるでしょう。

手間と費用を節約したいなら「法定相続情報一覧図の写し」を取得しよう!

いかがでしたでしょうか?

「法定相続情報一覧図の写し」の取得をすすめる理由は次のとおりです。

効率的、金銭的にも抑えたいのであれば、申請することをおすすめします。

法定相続情報証明制度の利用を加味した相続手続きに必要な書類の部数について確認したい場合は 【相続】相続手続きに必要な書類 何をどのくらい準備すれば? をご覧ください。

自分で相続登記を行うための方法は自分で相続登記手続きを行う方法のまとめにまとめていますのでご覧ください。

「相続が分からない!時間がない!」なら専門家へ相談を!

知り合いに誰か相続に明るい人がいれば良いですが、なかなかいないですよね。

私も身内が亡くなったとき、誰に相談していいか全くわかりませんでした。

そこで、私のように誰に相談していいかわからない!という人はプロに無料相談してみてはいかがでしょうか?

アスクプロ株式会社が運営する「日本法規情報」なら、相続専門の事業を始めて10年、あなたに合った専門家へ無料相談できます。

以上、ご参考になれば幸いです。