相続登記は、自宅を相続する程度でしたら自分でオンライン申請できることをご存知ですか?

相続が発生して自宅の所有権移転登記(相続登記)を自分でオンライン申請できないの?

こんなお悩みにお答えします。

相続登記ってやたら難しそうですよね?

この記事ではご自宅の相続登記を自分でオンライン申請する方法について解説します。

実際にぬくぬくが自宅を相続したときに自分でオンライン申請した流れですよー

本記事をご覧いただければ、相続発生に伴って不動産(土地・建物)の所有者を変更(所有権移転登記)を司法書士への委託費用数十万円を抑えられますので、ご一読いただけますと幸いです。

相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップ【まとめ】

相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップを詳しく解説していきましょう!

ちょっと難しそうだ、と思ったら、プロに無料相談してみることをおススメします。

オンライン相続登記ステップ①:相続登記に必要な書類を取得する

| No | 書類名 | 必要最低部数 |

|---|---|---|

| 1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |

| 2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |

| 3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |

| 4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |

| 5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |

| 6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |

相続登記を自分でオンライン申請するステップ1では、相続登記に必要な書類を取得します。

相続登記には、被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などが必要になります。

法定相続情報一覧図の写しを利用した相続登記には、上表「法定相続証明制度を利用した相続登記に必要な書類一覧」にある書類を市区町村で取得します。

取得すべき書類を 【相続】相続手続きに必要な書類 何をどのくらい準備すれば? で詳しく解説しています。

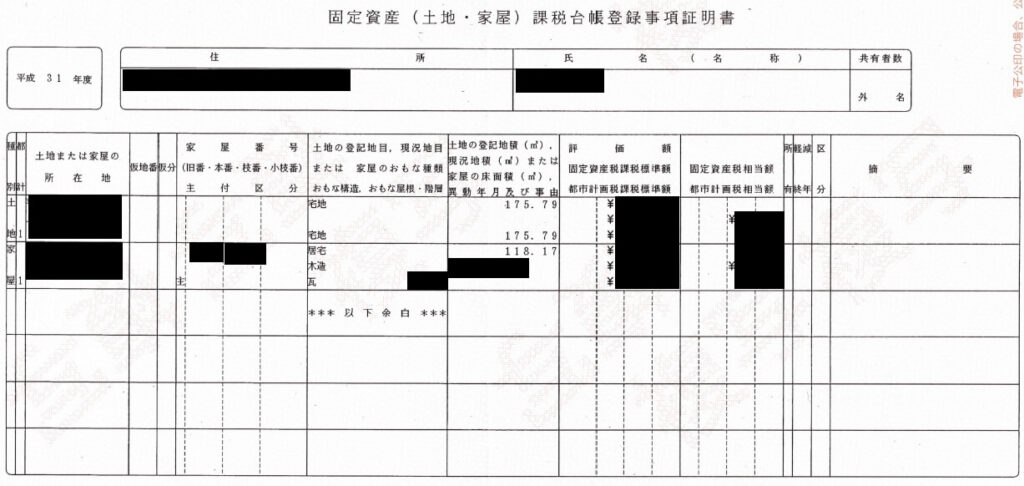

オンライン相続登記ステップ②:固定資産税評価証明書を取得

相続登記を自分でオンライン申請するステップ2では、市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得します。

相続登記には、登記する不動産(土地・家屋)の評価額や、登記する物件に漏れが無いことを確認が必要です。

被相続人筆頭で「固定資産税評価証明書」を市区町村で取得することで確認できます。

また、登記する不動産の評価額は、相続登記時に法務局へ支払う「登録免許税」の算出に必要になります。

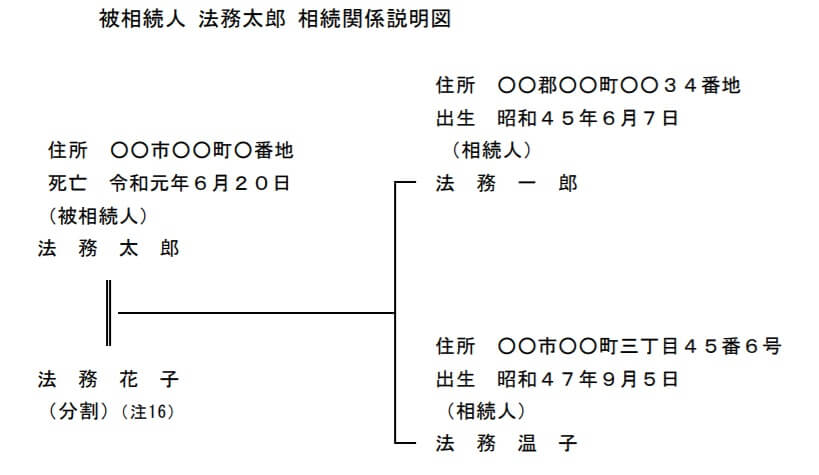

オンライン相続登記ステップ③:相続関係説明図の作成

相続登記を自分でオンライン申請するステップ3では、被相続人と相続人を家系図で表した「相続関係説明図」の作成が必要です。

「相続関係説明図」には、被相続人の情報や、相続登記する不動産物件(土地・家屋)を

・どの相続人が相続するか

・遺産分割(相続しない)か

・相続放棄するか

を明記した一覧図を作成します。

書式は 相続関係説明図の書き方と書式のダウンロード からダウンロードして作成しましょう。

相続関係説明図は「法定相続情報一覧図の写し」を取得するときにも流用して申請できます。

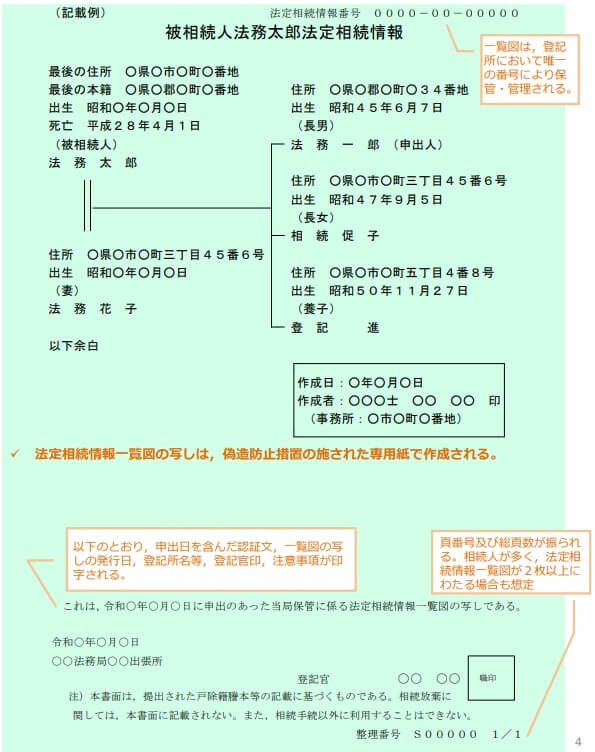

オンライン相続登記ステップ④:法定相続情報証明制度で、『法定相続情報一覧図の写し』を取得

相続登記を自分でオンライン申請するステップ4では、法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を取得します。

法定相続情報証明制度は、法務局へ

- 被相続人の戸籍や住民票

- 相続人の戸籍や住民票

- 相続関係説明図

を提出すると「法定相続情報一覧図の写し」という公的書類1枚にまとめてくれる制度です。

(上画像「法定相続情報一覧図の写しサンプルイメージ」のとおり)

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記だけでなく、銀行口座解約などの相続手続き時に、相続人や被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、住民票除票、住民票の省略ができます。

しかも、無料で何枚も取得できます。

被相続人や相続人が、遠方にルーツがある場合、「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図の写し」 を取得することで、何枚も戸籍や住民票を取得する必要が無くなりますので、強くお勧めします。

法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する方法は 【相続】法定相続情報証明制度 申請方法と手続きの流れをご覧ください。

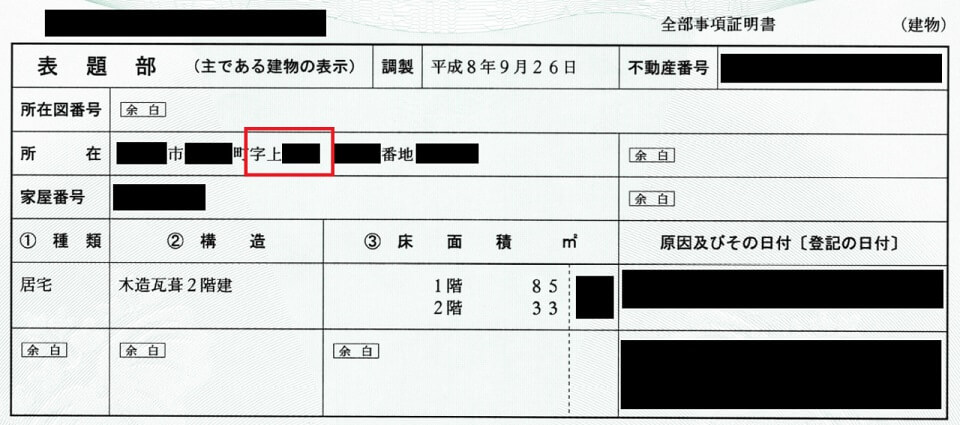

オンライン相続登記ステップ⑤:登記ねっとで登記簿謄本を取得

相続登記を自分でオンライン申請するステップ5では、登記ねっとで登記簿謄本を取得します。

登記簿謄本は、相続登記で登記する物件情報を証明するために必要です。

住所と登記簿謄本上の所在は異なる場合がありますので、必ず相続登記する物件は登記簿謄本を取得して確認してください。

登記ねっと(オンライン)で登記簿謄本を取得する方法は 10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!をご覧ください。

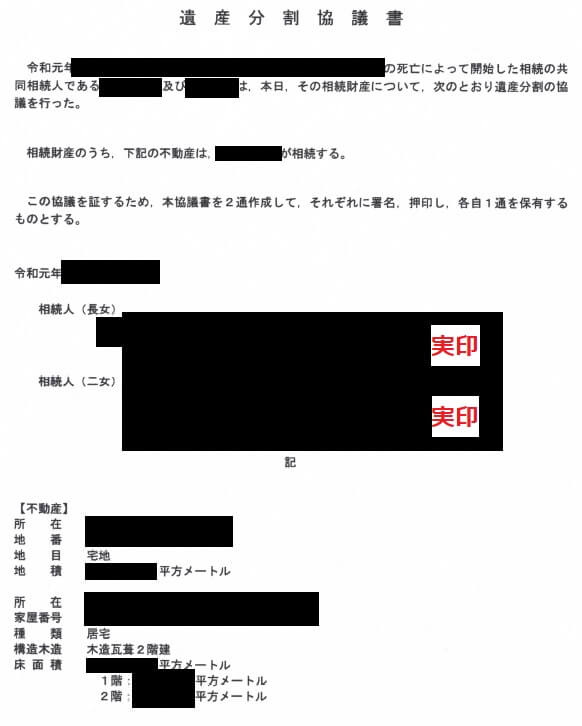

オンライン相続登記ステップ⑥:遺産分割協議書を作成する

相続登記を自分でオンライン申請するステップ6では、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、遺言書が無い場合の相続手続きの場合に作成が必要で、どの財産を、どの相続人が、どれくらい相続するのかを、相続人全員で協議・決定・承認した書類のことです。

ただし、相続登記を目的として遺産分割協議書を作成する場合、その相続財産項目に預貯金などを記載する必要はありません。

相続登記する不動産物件(土地・家屋)情報のみ記載すればOKです。

書式や書き方は 遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード でご確認ください。

オンライン相続登記ステップ⑦:申請用総合ソフトをインストール

相続登記を自分でオンライン申請するステップ7では、法務局へインターネットで相続登記申請を行うために、「申請用総合ソフト」をインストールします。

申請用総合ソフトのインストール方法は 相続登記をネットで!申請用総合ソフトのインストール方法。 で詳しく解説しています。

オンライン相続登記ステップ⑧:申請用総合ソフトで相続登記の申請を行う

相続登記を自分でオンライン申請するステップ8では、オンラインで申請用総合ソフトから法務局へ相続登記申請を行います。

申請用総合ソフトで相続登記申請するには、マイナンバーカードが必要です。

申請用総合ソフトで登記申請書の作成~登記識別情報取得までの手順は「申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ」で詳しく解説しています。

以上で相続登記が完了します。

相続登記を自分で行うか否かの判断材料について

私が考える相続登記を自分で行うか否かの判断材料は、上記の5要素です。

5要素揃っていたら相続登記のオンライン申請を自分でできます。

相続登記は時事通信の土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審にもあるとおり、義務化される動きです。過料として罰則付きで義務化されました。

土地の所有者が死亡すると自動的に相続が発生するが、登記が義務ではないことから、所有者不明の土地が全国的に増えている。このため、登記を義務付けるとともに、義務を知りながら一定期間放置していた場合に過料を科す。

登記の障害となっていた煩雑な手続きも簡素化。相続人のうち1人でも登記すれば義務を果たしたと認め、必要書類を最小限にとどめる。費用も軽減する。

時事通信:土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審

いずれ、本記事にあるような煩雑な手続きを踏まなくても、相続人代表者がマイナンバーカードで相続登記できるようになるでしょう。

それまで相続登記が必要な場合は、本記事を参考にして相続登記していただけると幸いです。

相続登記の義務化について詳しく知りたい方は「【罰則あり】相続登記・住所変更登記の義務化は2023年度から!」で解説していますので是非ご覧ください。

相続登記が難しいと感じたら専門家へ相談しよう!

ぬくぬくのように誰に相談していいかわからない!と思ってしまったら、相続サポートなどの専門家へ必ず相談しましょう。

ちなみにぬくぬくは、司法書士に、登記申請書の確認をしてもらいました。

その後、自分で相続登記をオンライン申請したため、費用は発生しませんでした。

他の「相続」に関わる手続きについての記事は次のとおりです。

相続手続き

以上、ご参考になれば幸いです。