相続が発生すると、不動産(土地・建物)の所有者を変更(所有権移転登記)が必要です。

かんたんな相続登記なら、法務省所管の「申請用総合ソフト」を使えば、インターネットからオンラインで登記申請できます。

- 自分で相続登記したい

- 申請用総合ソフトで相続登記する具体的な使い方を知りたい

こんなお悩みにお答えします。

司法書士に依頼して登記を行うと、10万円以上の費用がかかってしまうの嫌じゃないですか?

という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、オンラインで相続登記できる「申請用総合ソフト」の使い方を、画像74枚で解説します。

ぬくぬくが実際に申請用総合ソフトを使って相続登記した手順ですよー

2~3時間あれば、自分で申請用総合ソフトで相続登記できますので、ご一読いただけますと幸いです。

- 申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ

- ステップ1:申請用総合ソフトのインストール

- ステップ2:登記申請書を作成する

- ステップ3:登記申請書に「登記原因証明情報」と「登記識別情報取得用届出様式」を添付する

- ステップ4:登記申請書に電子署名する

- ステップ5:法務局へ登記申請書データを送信する

- ステップ6:登録免許税を納付する

- ステップ7:法務局へ紙資料を簡易書留で郵送する

- ステップ8:「お知らせ」の更新を確認する

- ステップ9:審査結果を確認する

- ステップ10:登記識別情報通知ダウンロード様式を作成する

- ステップ11:登記識別情報通知ダウンロード様式に「取得者特定ファイル」を添付する

- ステップ12:登記識別情報通知ダウンロード様式に署名する

- ステップ13:登記識別情報通知ダウンロード様式を送信する

- ステップ14:登記識別情報を取得する

- 相続登記を自分でオンライン申請する方法(申請用総合ソフト手順書)まとめ

- 申請用総合ソフトは難しい!と感じたら専門家へ相談しよう!

申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ

申請用総合ソフトを使って、インターネットで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』するまでの14ステップを画面付きで解説していきます。

ステップ1:申請用総合ソフトのインストール

申請用総合ソフトで登記ステップ1では、法務省所管の登記・供託オンライン申請システムから「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールします。

申請用総合ソフトのインストール方法は10分でできる!申請用総合ソフトをインストールする手順【エラー対応付】をご覧ください。

ステップ2:登記申請書を作成する

申請用総合ソフトで登記ステップ2では、登記申請書の作成を行っていきます。

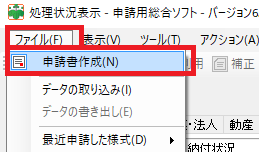

①ファイルメニューから[申請書作成]を選択

申請用総合ソフトにログインして、[ファイル]ー[申請書作成]を選択します。

②[不動産登記申請書]から[登記申請書(権利に関する登記(4)所有権の移転(相続))]を選択

[不動産登記申請書]→[登記申請書(権利に関する登記)]→[登記申請書(権利に関する登記(4)所有権の移転(相続))]を選択します。

③登記申請書に内容(登記の目的、原因、相続人)を入力

登記申請書に件名、登記の目的、原因、相続人などを入力していきます。

- 件名(必須):任意の内容(私は”被相続人名+相続”と入力しました)を入力。

- 氏名または法人団体名:「相続人のカナ氏名(代表者)」を入力します。

- 登記の目的:所有権移転

- 原因:被相続人の死亡日

- 被相続人:死亡した所有者の名前

- 住所:”(申請人)”+申請人の住所

- 氏名:申請人の名前

- 連絡先の電話番号:申請人の連絡先(携帯電話可)

- 登記識別情報通知希望の有無:オンラインによる通知を希望する

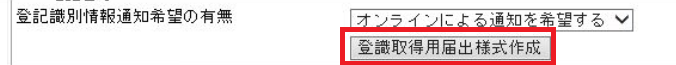

④「登識(登記識別情報)取得届出様式作成」をクリック

「登記識別情報通知希望有無」項目で、「登識(登記識別情報)取得届出様式作成」をクリックします。

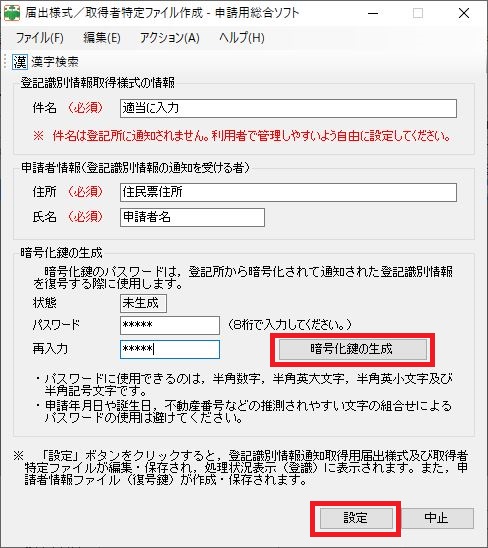

⑤「登記識別情報取得様式」および「取得者特定ファイル」を作成

「登記識別情報取得様式」および「取得者特定ファイル」を作成するため、次の内容を入力して「暗号化鍵の生成」ボタンをクリックします。

- 件名:任意に入力

- 申請者情報(住所):申請者の住所を入力

- 申請者情報(氏名):申請者名を入力

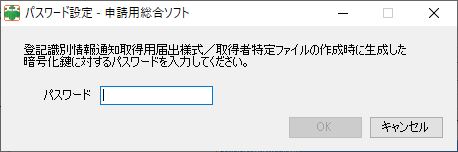

- 暗号鍵の生成(パスワード):パスワードを8桁設定します。このパスワードは登記完了後に使います。

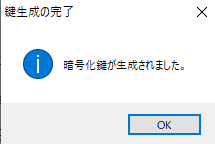

[暗号化鍵の生成]をクリックすると完了メッセージが表示されますので[OK]をクリック。

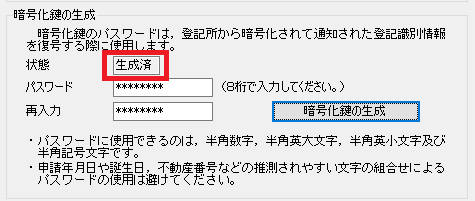

「暗号化鍵の生成」の「状態」項目が「生成済」となっていることを確認します。

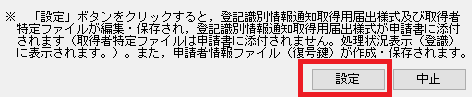

画面右下の[設定]ボタンをクリック

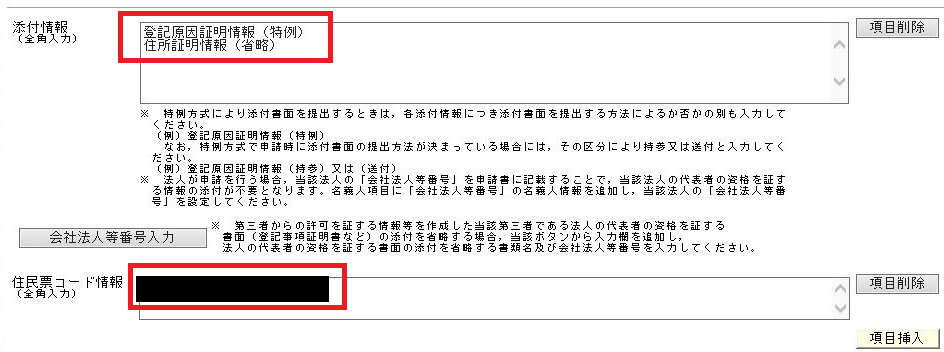

⑥「添付情報」と「住民票コード情報」を入力

登記申請書に添付情報と住民票コードを入力します。

- 添付情報:”登記原因証明情報(特例)”および”住所証明情報(省略)”と入力

- 住民票コード情報:全角で住民票コード(住民票の住民番号)を入力

- Q登記原因証明情報(特例)とは?

- A

登記原因証明情報は、遺産分割協議書による所有権移転登記の場合、次の2つの資料を指します。

(特例)は、遺産分割協議書と相続関係説明図の紙資料を

- 法務局の窓口へ出向いて提出するのか

- 法務局へ郵送するのか

どちらにするか決まっていない場合にカッコ書きします。

郵送で送ることを決めていても(特例)と書いておけば問題ありません。

- Q住所証明情報(省略)とは?

- A

住所証明情報は、申請人の住所を証明するもの、一般に住民票になります。

(省略)は、登記申請書の「住民票コード情報」項目に住民票番号を記載することで、住民票の提出を省くことです。

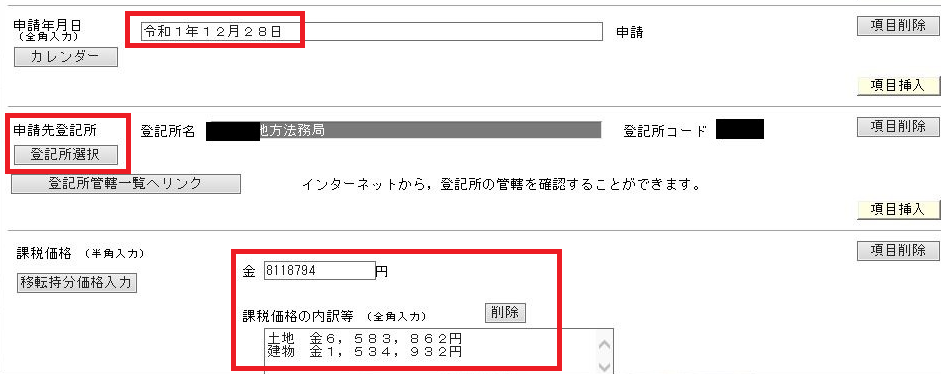

⑦「申請年月日」「申請先登記所」「課税価格」を入力

登記申請書に「申請年月日」「申請先登記所」「課税価格」を入力します。

- 申請年月日:申請をオンライン送信する日(17:15を超える場合、送信翌日の日付)

- 申請先登記所:[登記所選択]ボタンから選択

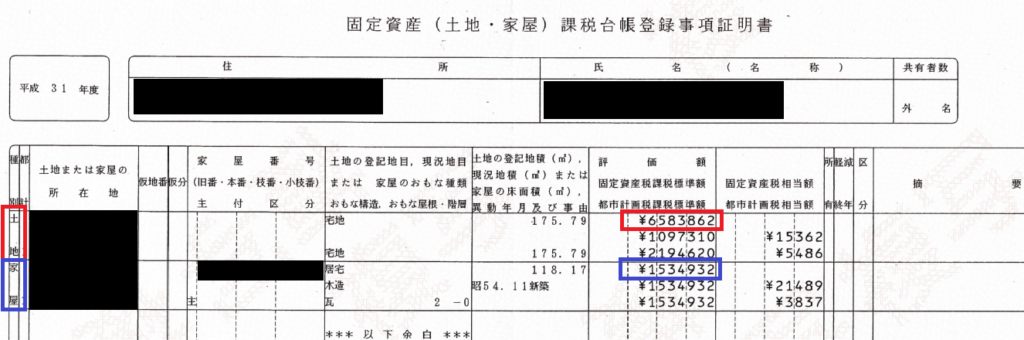

- 課税価格:固定資産評価証明書の「評価額」項目を入力

- Q登記申請書の「課税価格」は固定資産評価証明書のどの部分を書くのか?

- A

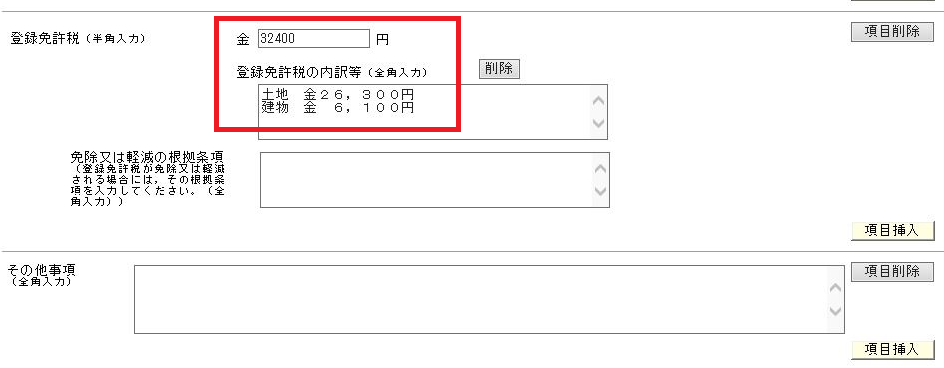

⑧「登録免許税」を計算して入力

登記申請書に「登録免許税」を入力します。登録免許税の計算方法は次のFAQのとおりです。

- Q登録免許税の計算方法は?

- A

物件別(土地と建物別々)に計算していきます。

私の例をもとに計算していきましょう。

①同一申請で複数不動産を申請する場合、固定資産評価証明書の評価額を合算して、1000円未満の金額を切り捨てます。

- 土地:6,583,862 + 建物:1,534,932 = 8,118,794 ➡ 8,118,000(1000円未満切捨)

※ 課税標準額の計算に当たって,複数の不動産を同一の申請書で申請するときは,それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から,1,000円に満たない額を切り捨てる。

法務局「○登録免許税はどのように計算するのですか?」より②上記①の計算結果から物件評価額に0.4%を乗算します。

- 土地+家屋:8,118,000 × 0.004 ≒ 32,475.176

相続、法人の合併又は共有物の分割の場合、「不動産の価額」×1,000分の4

法務局「No.7191 登録免許税の税額表」より③上記②の計算結果から、100円未満を切り捨てます。

- 土地+建物=32,475.176 → 32,400円(100円未満切り捨て)

④上記より

- 登録免許税:32,400円

を登記申請書に記入します。

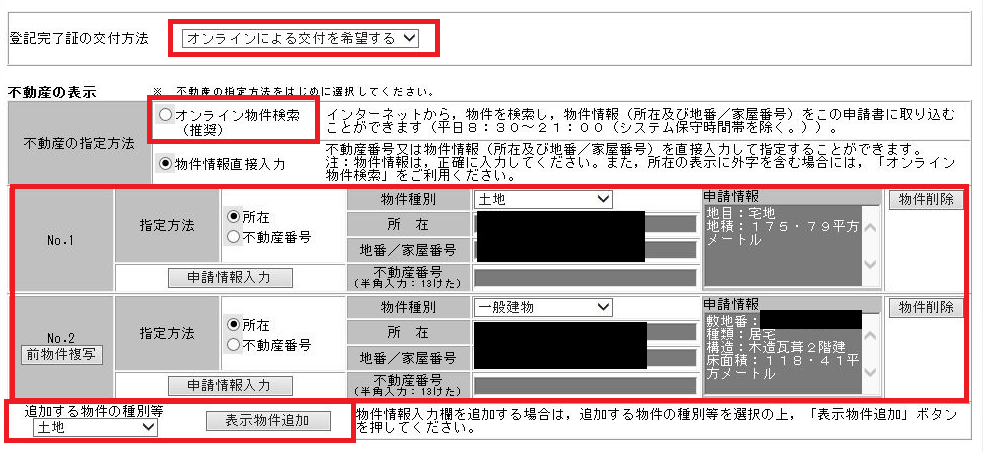

⑨「登記完了証の交付方法」と「不動産の表示」を入力

登記申請書で「登記完了証の交付方法」を選択し、登記したい不動産を「不動産の表示」から検索します。

- 登記完了証の交付方法:オンラインによる交付を希望する

- 不動産の表示:所有権移転を行う筆(土地・家屋)を「オンライン物件検索」で入力します。

※「追加する物件の種別等」で「土地・建物」を切り替えて「表示物件追加」ボタンをクリックすると、手動で物件を追加できます。

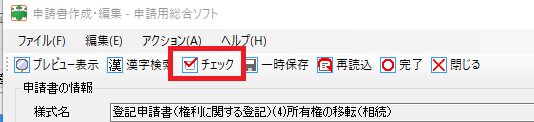

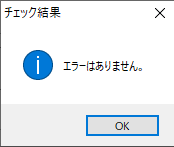

⑩入力が完了したら「チェック」をクリック

登記申請書の入力が完了したら「チェック」をクリックします。

「エラーはありません」とメッセージが出れば、次の手順に進みます。

「入力チェックエラー」が出たら、エラー内容の指示に従い、内容を修正して「エラーはありません」となるまで修正していきます。

⑪エラーが無くなったら「完了」をクリック

登記申請書の入力チェックでエラーが無くなったら「完了」をクリックします。

ステップ3:登記申請書に「登記原因証明情報」と「登記識別情報取得用届出様式」を添付する

申請用総合ソフトで登記ステップ3では、登記申請書に「登記原因証明情報(遺産分割協議書)と「登記原因証明情報(相続関係説明図)」、「登記識別情報取得用届出様式」を添付していきます。

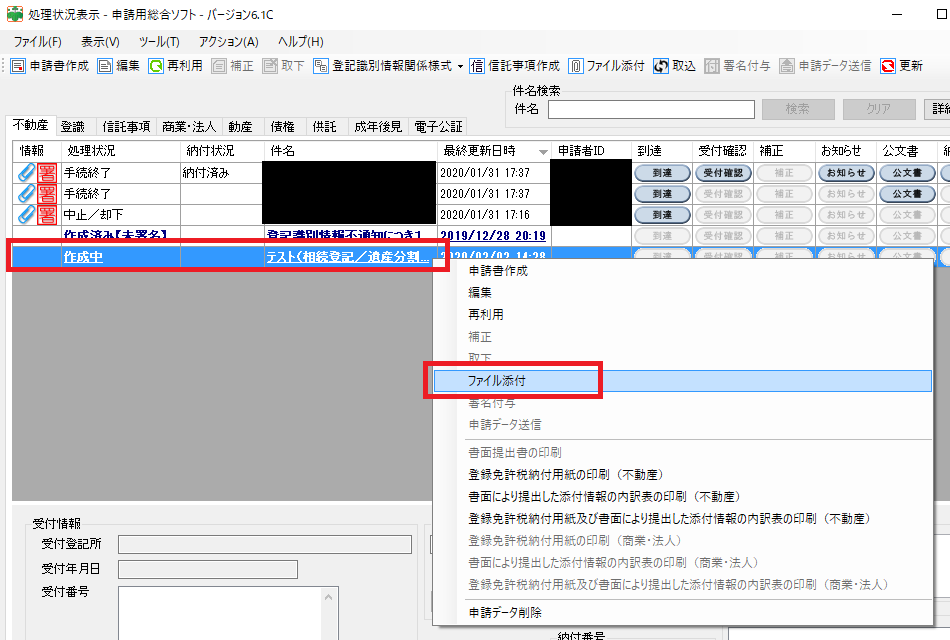

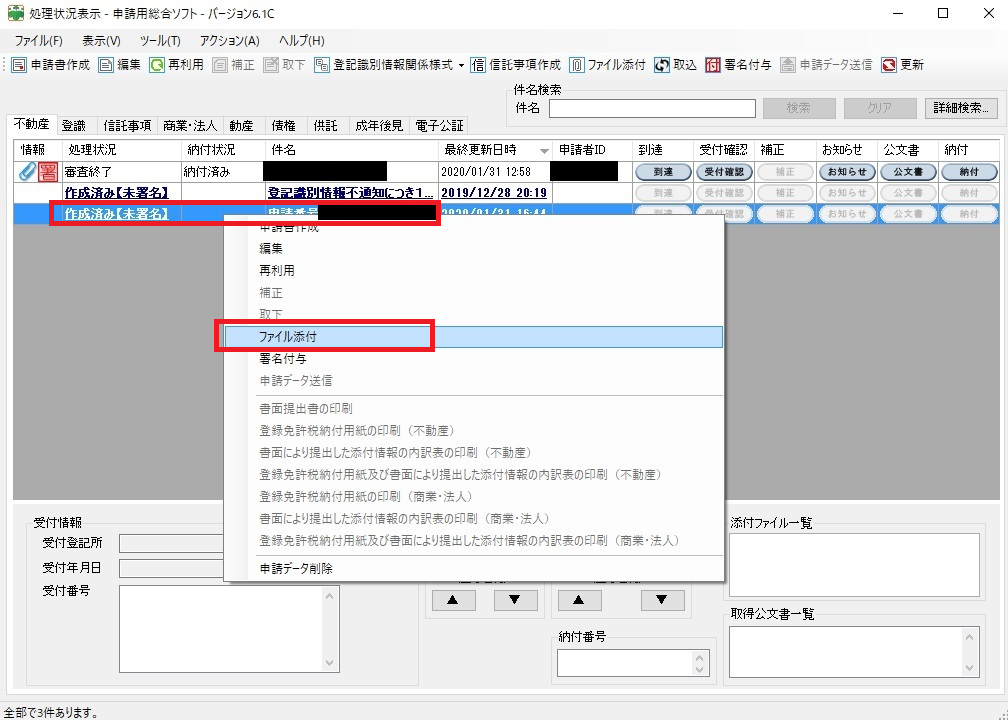

①作成した登記申請書で[ファイル添付]をクリック

作成した登記申請書で[右クリック]→[ファイル添付]をクリックします。

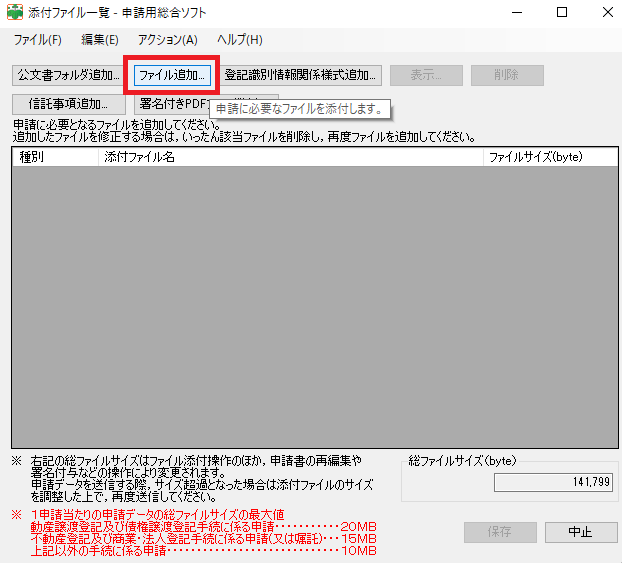

②[ファイル追加]をクリック

添付ファイル一覧画面が表示されるので、[ファイル追加]をクリックします。

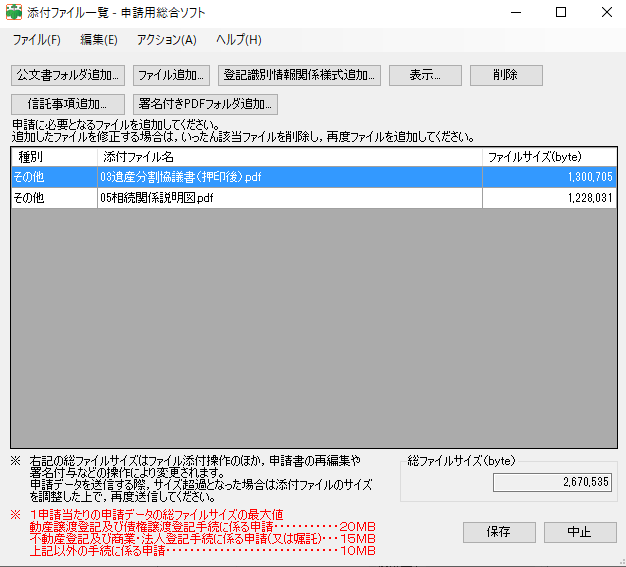

③「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」などのPDFファイルを添付

「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」など登記識別情報のPDFファイルを添付します。

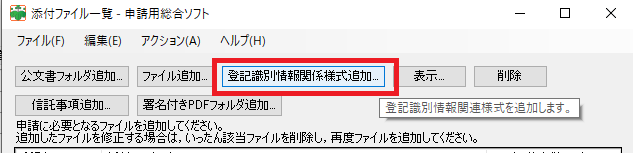

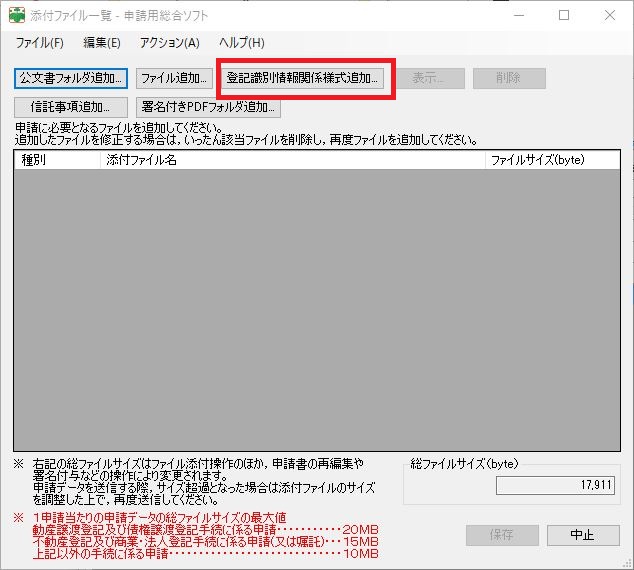

④「登記識別情報関係様式追加」をクリック

「登記識別情報関係様式追加」をクリックします。

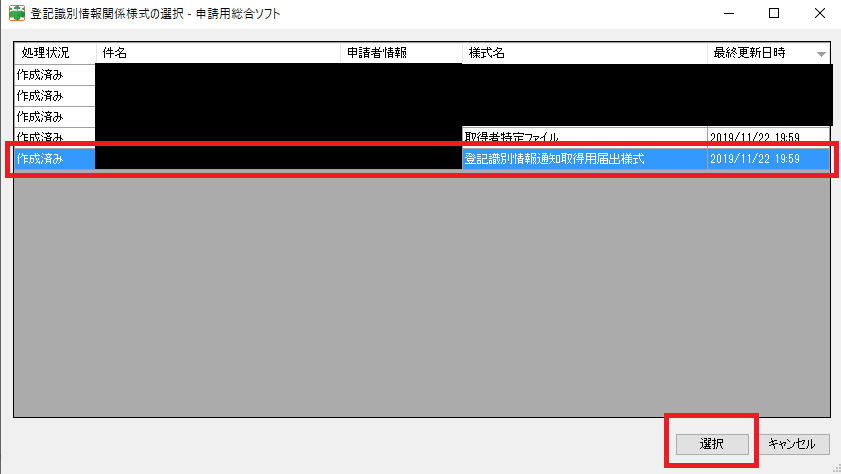

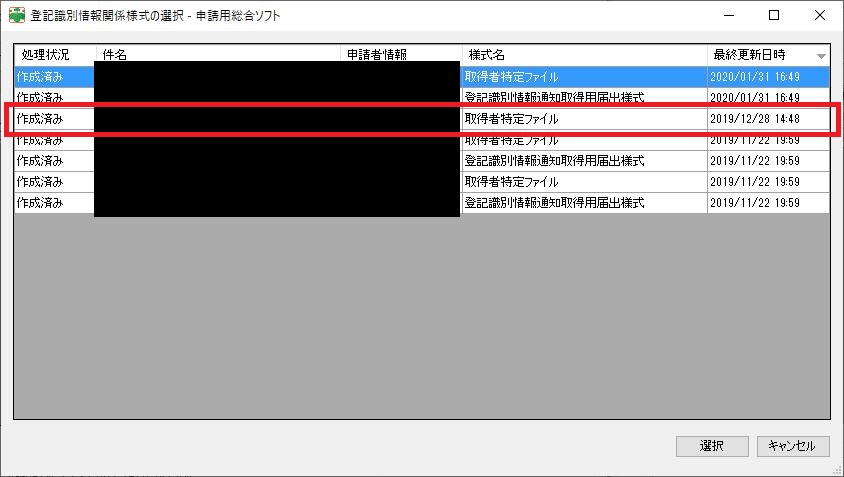

⑤「登記識別情報通知取得用届出様式」を作成

作成済みの「登記識別情報通知取得用届出様式」を選択して[選択]ボタンをクリックします。

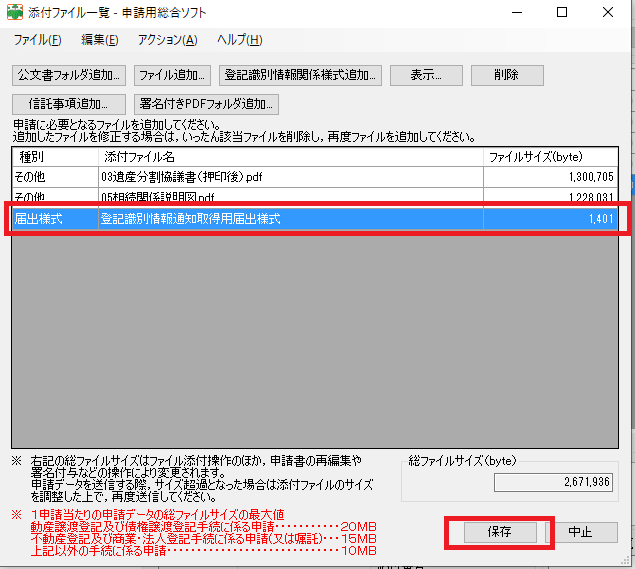

⑥「登記識別情報通知取得用届出様式」を保存

「登記識別情報通知取得用届出様式」が追加されたことを確認して[保存]ボタンをクリックします。

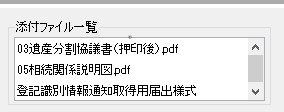

⑦「添付ファイル一覧」に追加されたことを確認

今回作成している登記申請書の「添付ファイル一覧」に添付した「登記識別情報」や「登記識別情報通知取得用届出様式」が追加されたことを確認します。

ステップ4:登記申請書に電子署名する

申請用総合ソフトで登記ステップ4では、登記申請書にマイナンバーカードを使って電子署名を行っていきます。

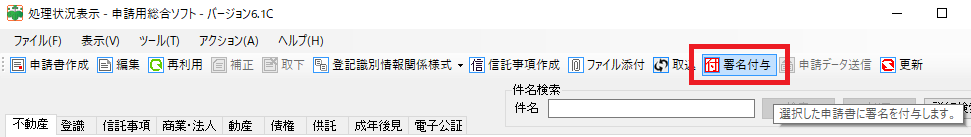

①[署名付与]ボタンをクリック

処理状況表示画面で、[署名付与]ボタンをクリックします。

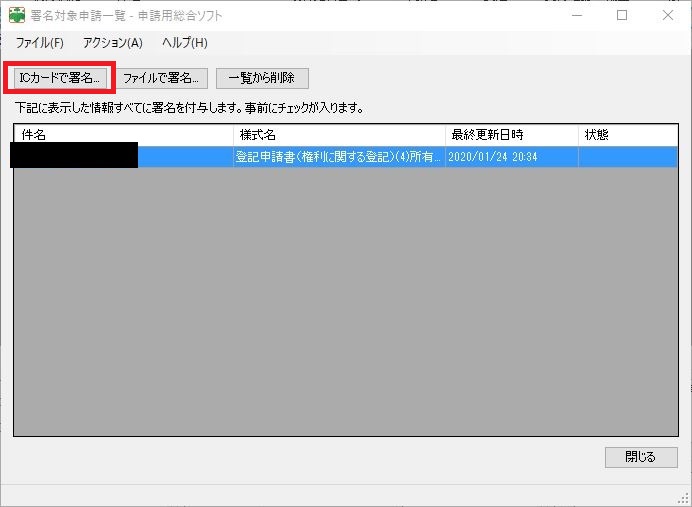

②[ICカードで署名]をクリック

署名対象申請一覧画面で[ICカードで署名]ボタンをクリックします。

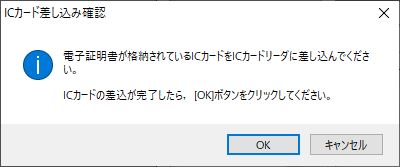

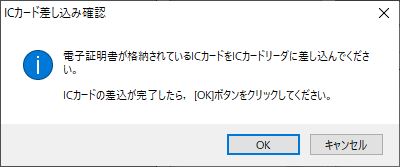

③ICカードリーダにマイナンバーカードをセット

ICカードリーダにマイナンバーカードをセットして[OK]をクリックします。

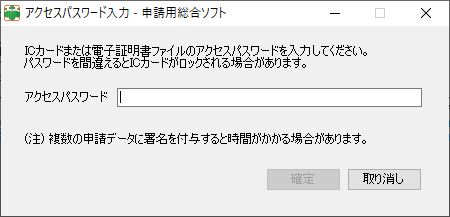

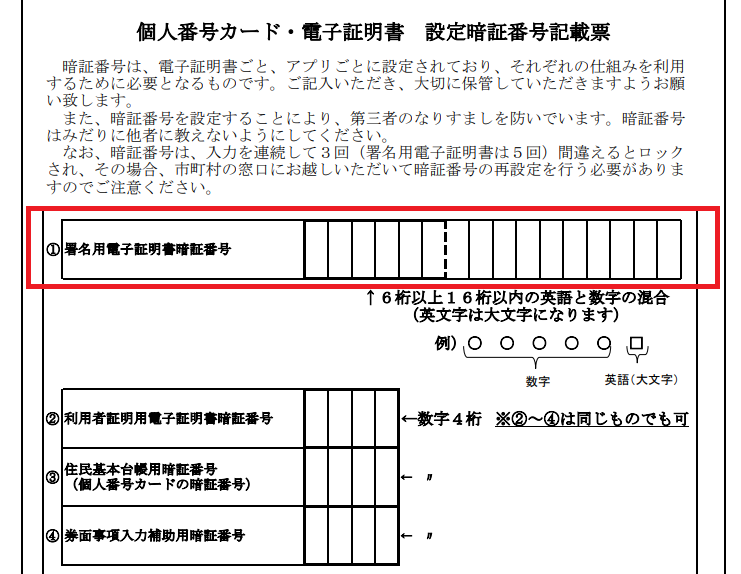

④「電子証明書ファイルのアクセスパスワード」を入力

「電子証明書ファイルのアクセスパスワード」を入力して[確定]をクリックします。

- Q「ICカードリーダの初期化に失敗しました。」エラーが表示される場合

- A

「13.電子署名の設定」を行って、「ステップ4:登記申請書に電子署名を行います。」を再度行います。

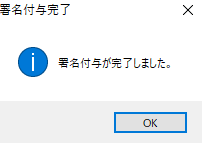

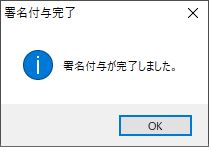

⑤電子署名付与完了

署名付与完了メッセージが表示されれば電子署名が完了です。[OK]ボタンをクリックします。

ステップ5:法務局へ登記申請書データを送信する

申請用総合ソフトで登記ステップ5では、申請用総合ソフトから法務局へ、登記申請書の申請データを送信します。

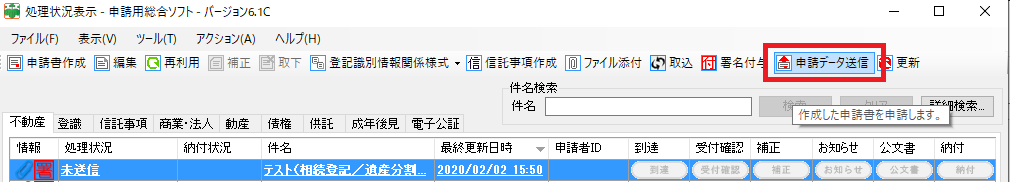

①[申請データ送信]をクリック

処理状況表示画面の[申請データ送信]をクリックします。

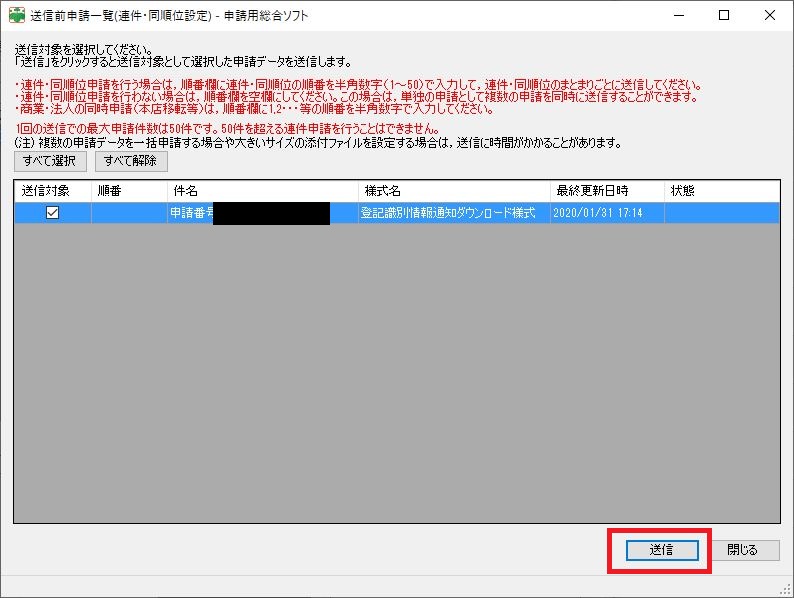

②登記申請書を選択して[送信]

送信前申請一覧画面で送信対象をチェックして[送信]をクリックします。

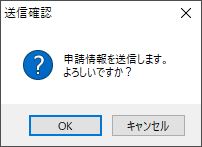

確認メッセージが表示されますので[OK]をクリック

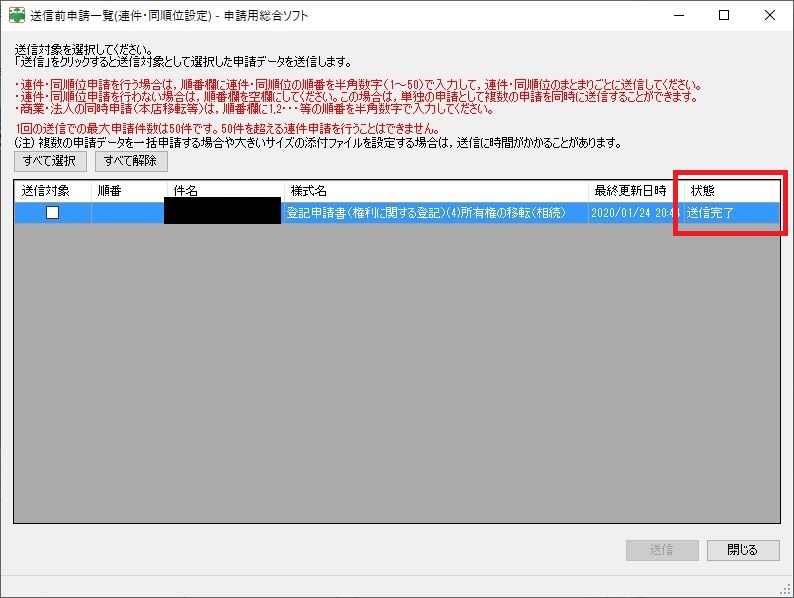

③「状態」項目が「送信完了」になったことを確認

送信前申請一覧画面の「状態」項目が「送信完了」になったことを確認して[閉じる]をクリックします。

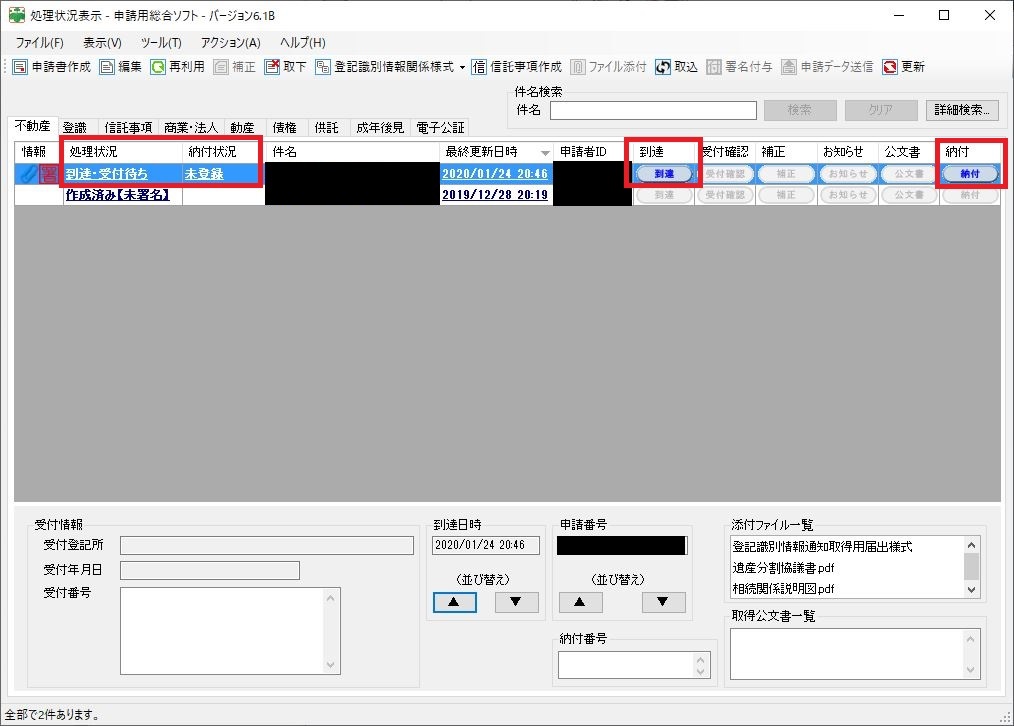

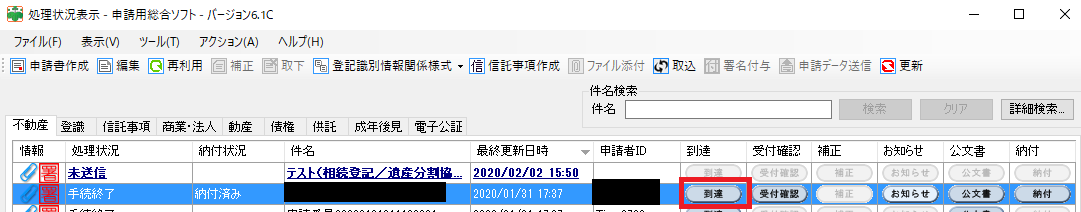

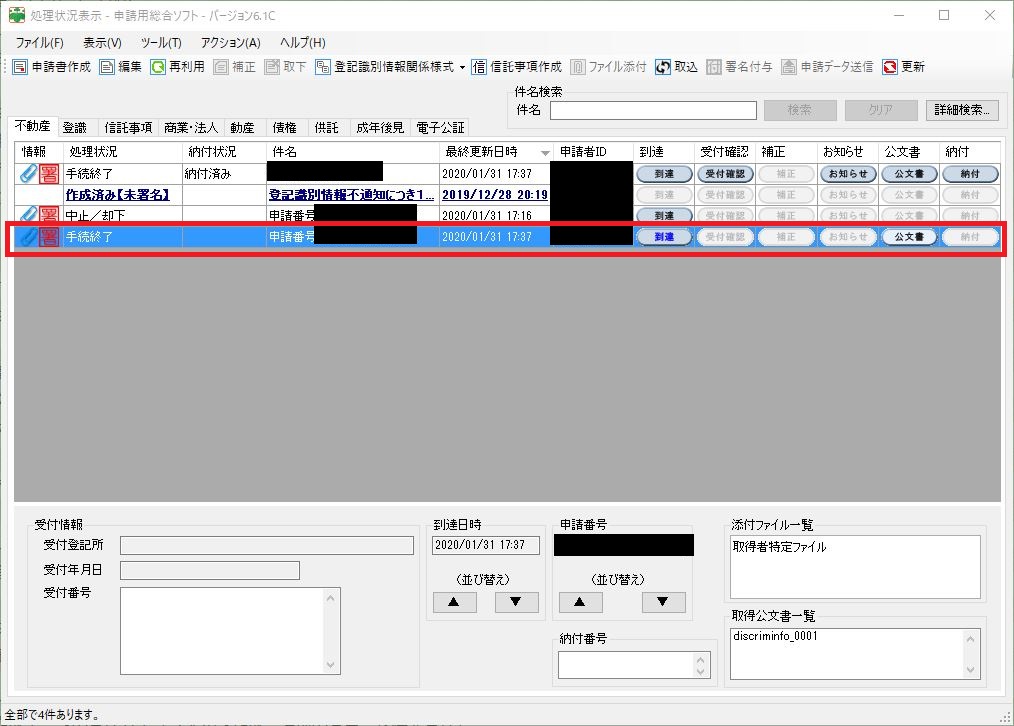

④「到達」ボタンと「納付」ボタンが押せるようになったことを確認

処理状況が「到達・受付待ち」になり「到達」ボタンと「納付」ボタンが押せるようになったことを確認します。

[納付]ボタンをクリックして、次の手順に進みます。

ステップ6:登録免許税を納付する

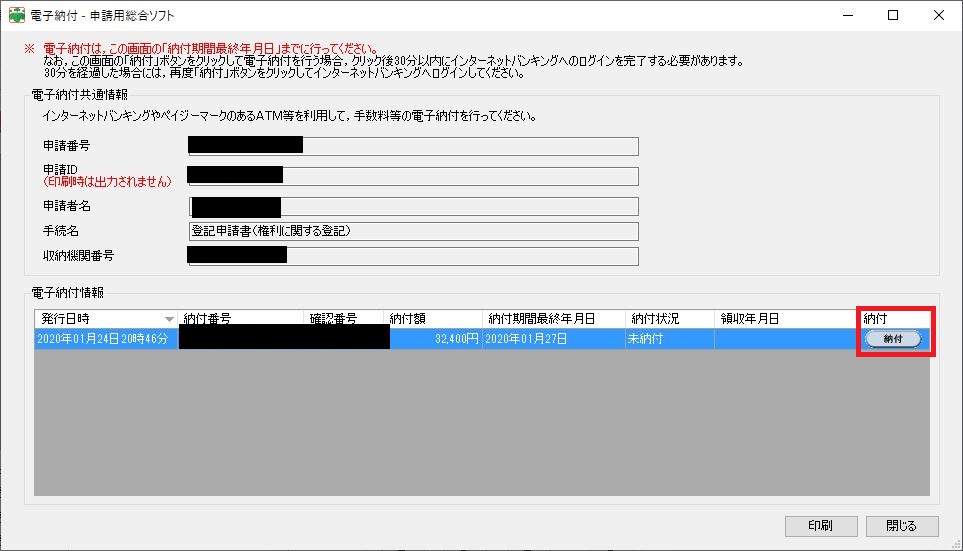

申請用総合ソフトで登記ステップ6では、登録免許税をオンラインで納付します。

①[納付]ボタンをクリック

処理状況表示画面から、送信した登記申請書の[納付]ボタンをクリックして、さらに「電子納付」画面の[納付]ボタンをクリックします。

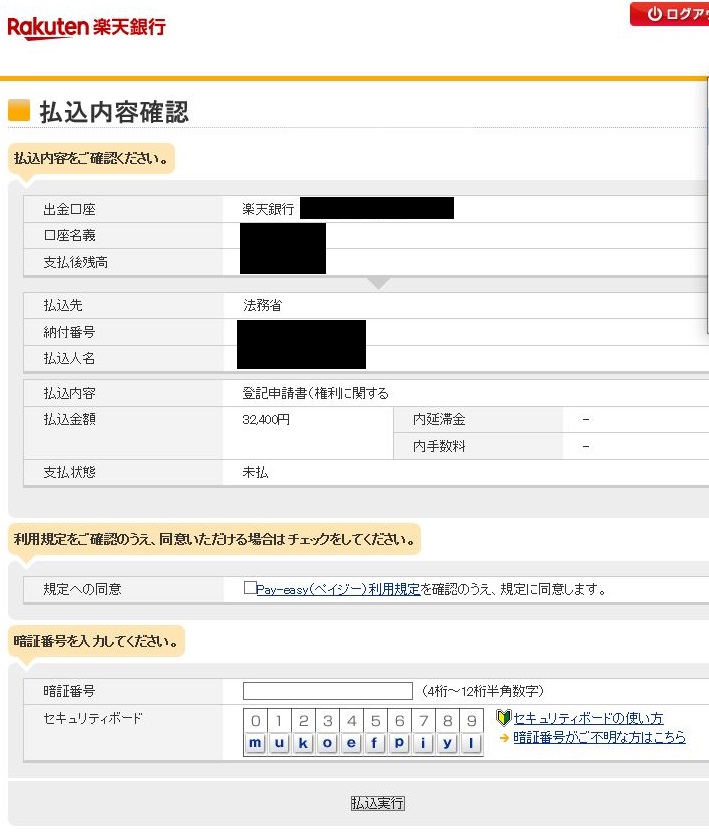

②e-GOVで納付

私は楽天銀行から納付しました。

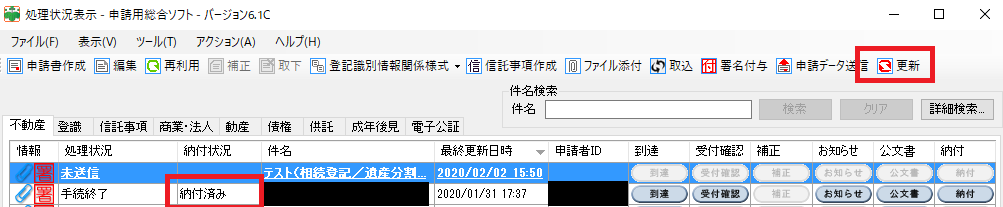

③「納付状況」項目が「納付済み」になったことを確認

処理状況表示画面で、[更新]ボタンをクリックすると「納付状況」項目が「納付済み」になったことを確認できます。

ステップ7:法務局へ紙資料を簡易書留で郵送する

申請用総合ソフトで登記ステップ7では、「書面により提出した添付情報の内訳表」を鏡にして、紙資料を簡易書留で法務局へ郵送します。

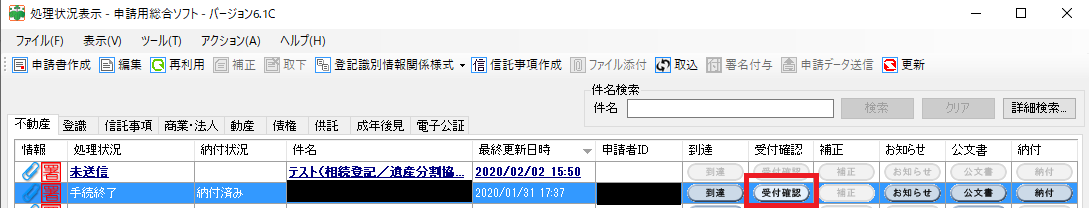

①[受付確認]ボタンをクリック

処理状況表示画面で[受付確認]ボタンをクリックします。

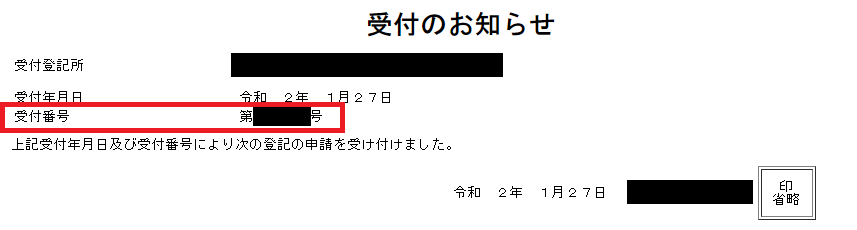

②受付番号を確認

「受付のお知らせ」にある「受付番号」を確認します。

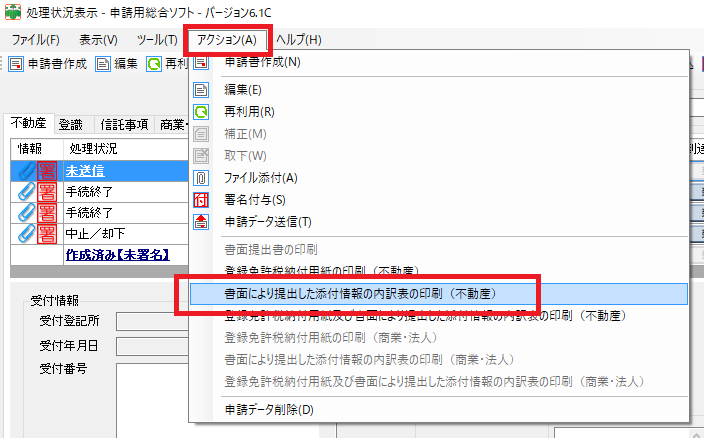

③「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷

申請用総合ソフトの[アクション]→[書面により提出した添付情報の内訳表の印刷]をクリックします。

④「書面により提出した添付情報の内訳表」に署名・捺印

「書面により提出した添付情報の内訳表」が表示されますので、受付番号がステップ7で確認した番号と一致しているか確認して、印刷します。

手書きで「申請人の氏名」「申請人の電話番号」を記入し、実印を押印します。

⑤申請データ送信から2営業日以内に法務局へ簡易書留で郵送

申請データ送信から2営業日以内に、次の内容を法務局へ簡易書留で郵送します。

- 書面により提出した添付情報の内訳表

- 登記申請書

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書(原本)

- 相続関係説明図

- 法定相続情報一覧図の写し

- 登記事項証明書(土地)

- 登記事項証明書(建物)

- 固定資産評価証明書

- 返信用封筒(原本還付を受けたい場合)

ステップ8:「お知らせ」の更新を確認する

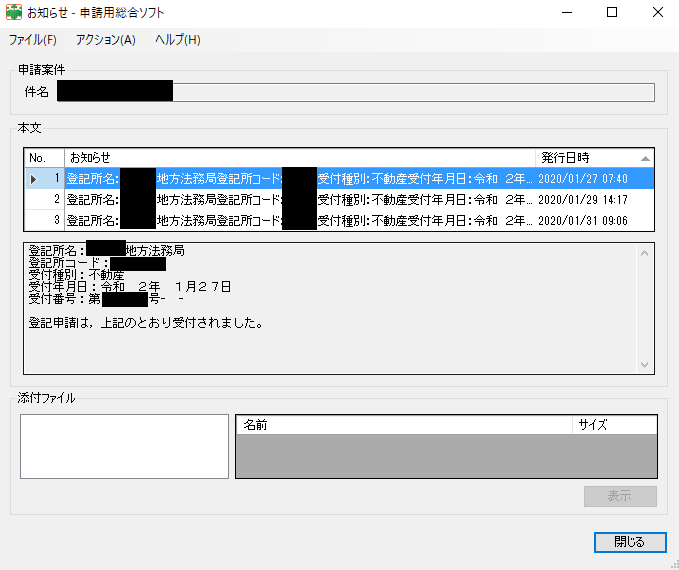

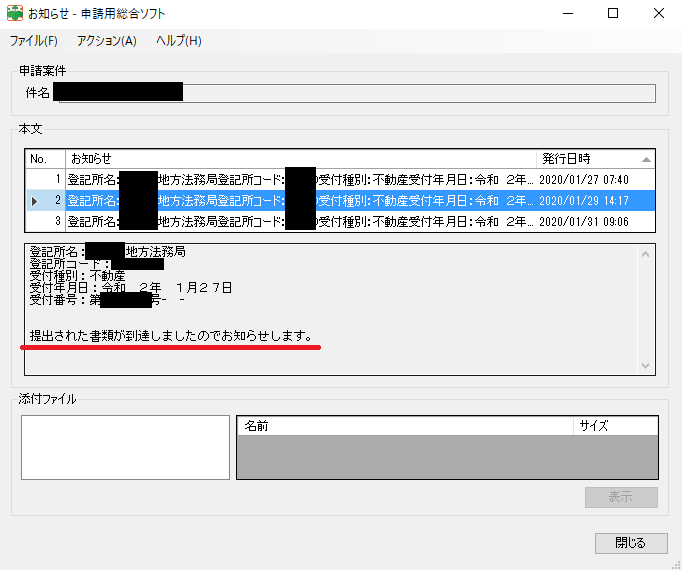

申請用総合ソフトで登記ステップ8では、申請用総合ソフトの「お知らせ」で登記申請状況を確認します。

なお、申請用総合ソフトのステータスは、次のタイミングで更新されます。

- 申請した登記申請書が受付されたとき

- 登記原因証明情報(特例)などの書面郵送資料が法務局に届いたとき

- 登記申請書の内容を補正する必要があるとき

- 登記が完了したとき

それぞれ次のようなお知らせが届きます。

お知らせタイミング①:登記申請書が受付されたとき

登記申請書が受付されたときは「登記申請は、上記のとおり受付されました」のお知らせが届きます。

お知らせタイミング②:登記原因証明情報(特例)などの書面郵送資料が法務局に届いたとき

郵送した登記原因証明情報が法務局に届いたときは「提出された書類が到着しましたのでお知らせします」のお知らせが届きます。

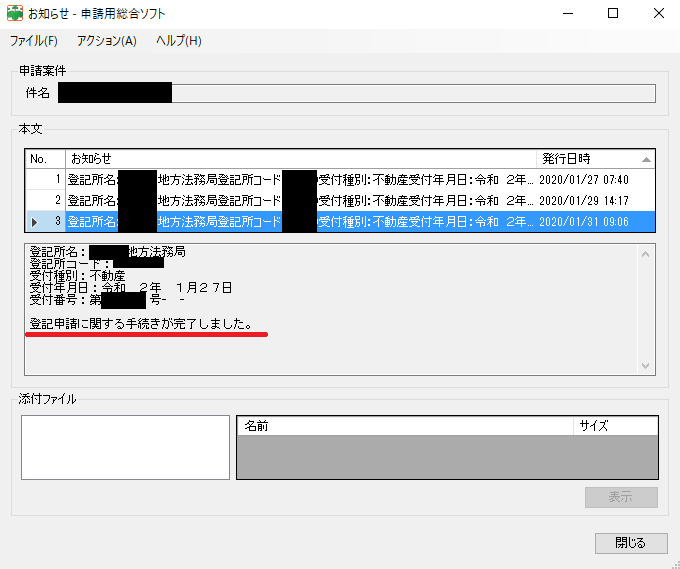

お知らせタイミング④:登記が完了したとき

登記が完了したときは「登記申請に関する手続きが完了しました。」のお知らせが届きます。

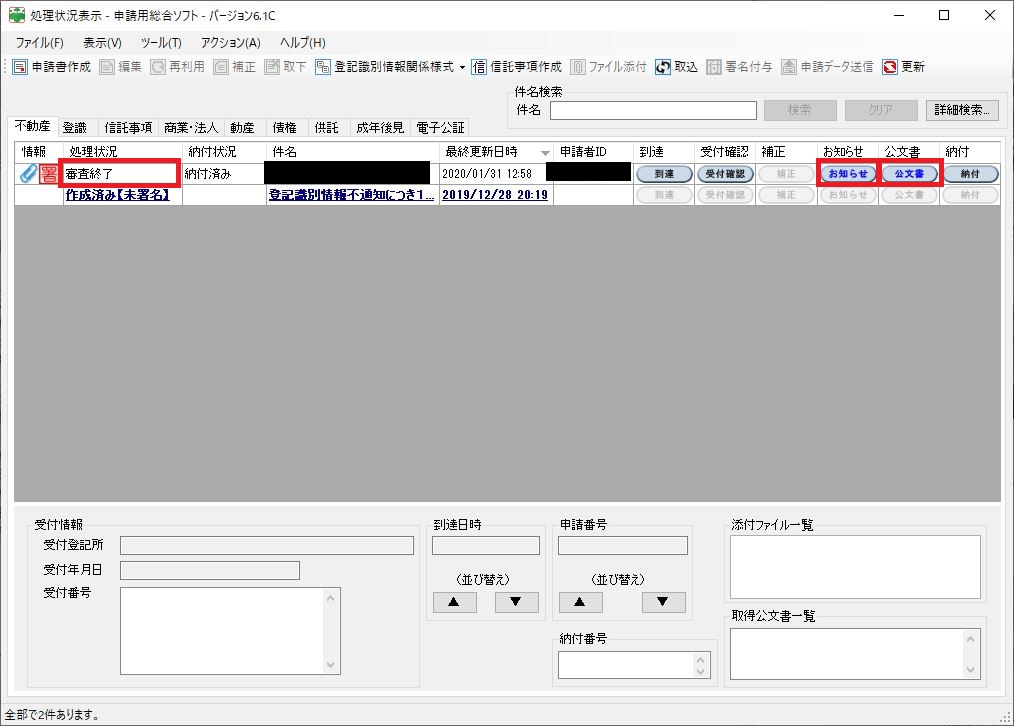

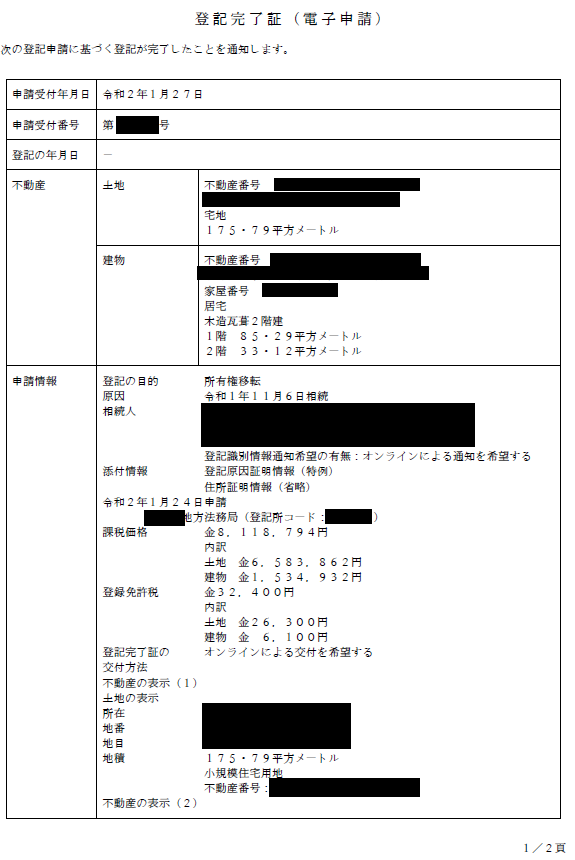

ステップ9:審査結果を確認する

申請用総合ソフトで登記ステップ9では、審査結果を確認します。

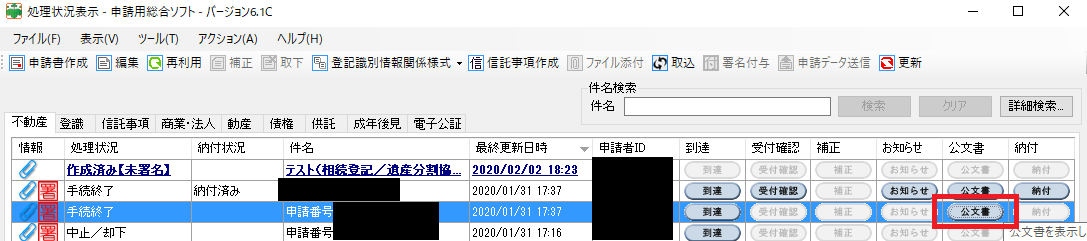

①審査終了になった[公文書]をクリック

処理状況表示画面で、処理状況が「審査終了」になったことを確認して[公文書]をクリックします。

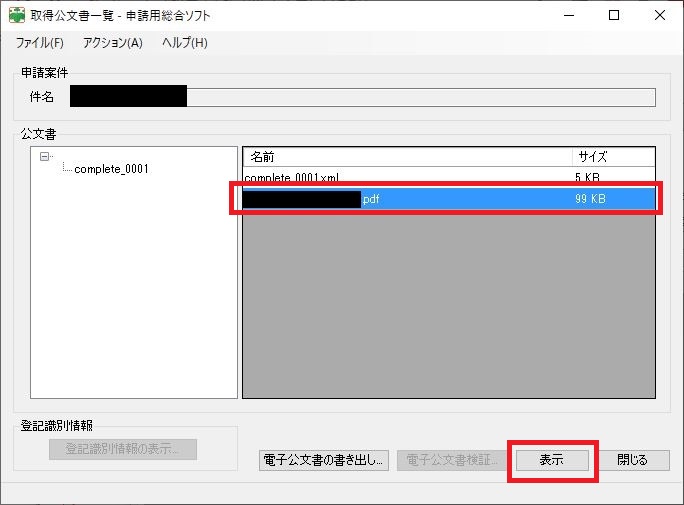

②pdfファイルを[表示]

取得公文書一覧画面からpdfファイルをクリックして[表示]をクリックします。

③登記完了証(電子申請)を確認

登記完了証(電子申請)を確認できます。

これで登記自体は完了していますので、登記簿謄本を取得すると所有者は変更されていますが、登記識別情報の取得が必要になります。

ステップ10:登記識別情報通知ダウンロード様式を作成する

申請用総合ソフトで登記ステップ10では、登記識別情報通知ダウンロード様式を作成して、申請します。

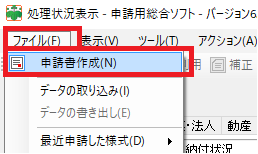

①申請書作成を選択

申請用総合ソフトの [ファイル]ー[申請書作成]を選択します。

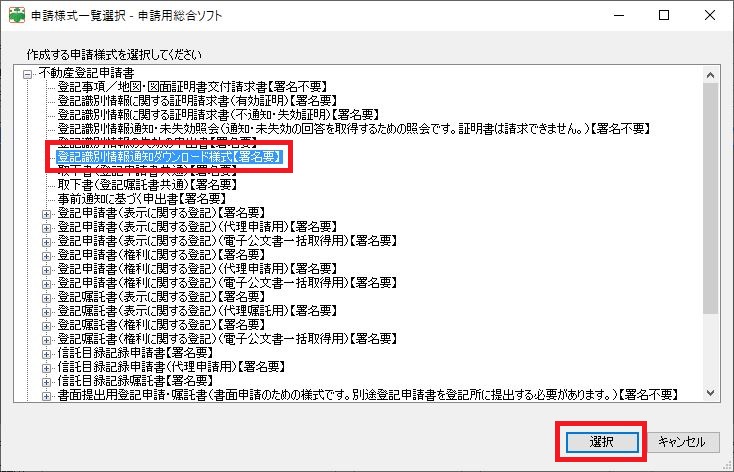

②「登記識別情報通知ダウンロード様式【署名要】」を選択

申請様式一式選択画面から「登記識別情報通知ダウンロード様式【署名要】」を選択して[選択]ボタンをクリックします。

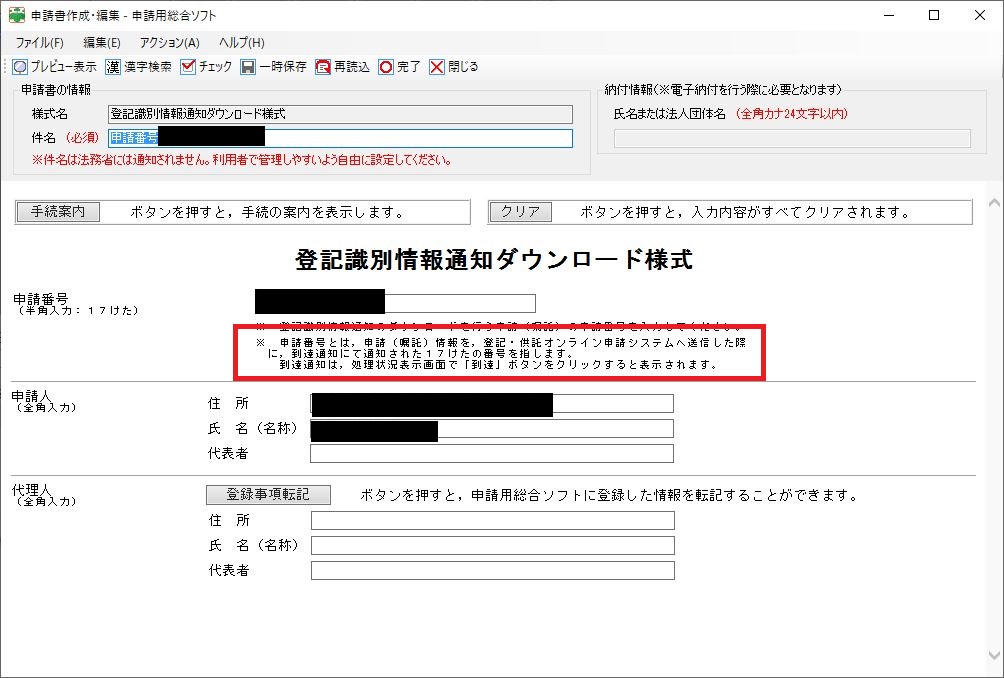

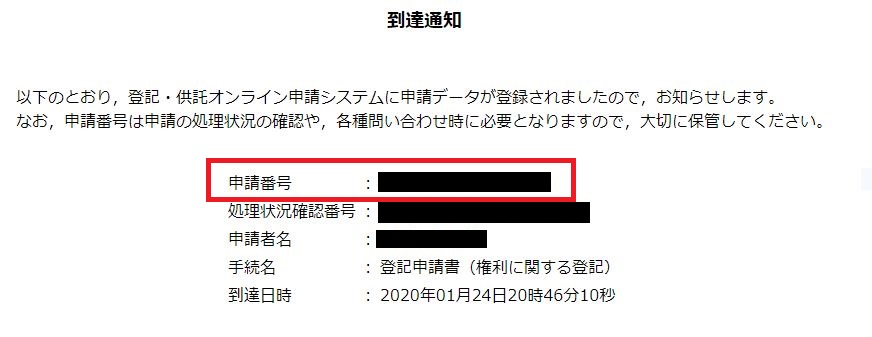

③「申請番号(17桁)」「申請人」を入力

「申請番号(17桁)」「申請人」を入力して[完了]をクリック。

「申請番号(17桁)」の確認方法は次の方法で確認できます。

ステップ11:登記識別情報通知ダウンロード様式に「取得者特定ファイル」を添付する

申請用総合ソフトで登記ステップ11では、登記識別情報通知ダウンロード様式に「取得者特定ファイル」を添付します。

①作成した「登記識別情報通知ダウンロード様式」で[ファイル添付]を選択

処理状況表示画面から、作成した「登記識別情報通知ダウンロード様式」で右クリックして[ファイル添付]を選択します。

②[登記識別情報関係様式追加]をクリック

添付ファイル一覧画面で、[登記識別情報関係様式追加]ボタンをクリックします。

③「取得者特定ファイル」を選択

登記識別情報関係様式の選択画面で「取得者特定ファイル」を選択して[選択]ボタンをクリックします。

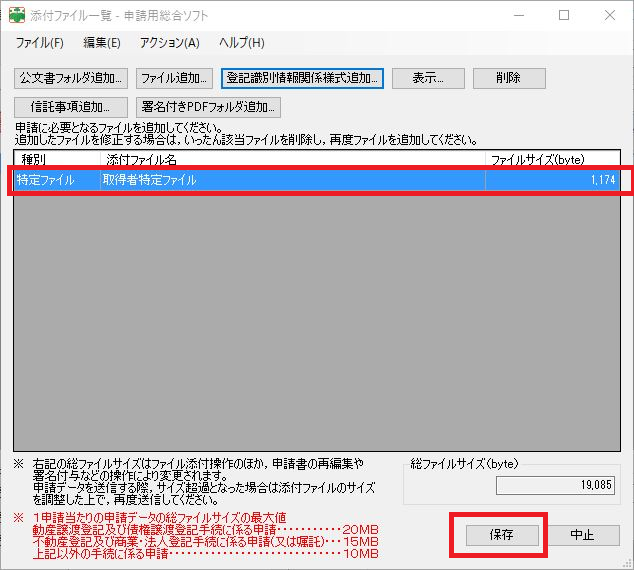

④取得者特定ファイルを[保存]

添付ファイル一覧画面で、取得者特定ファイルが追加されたことを確認して[保存]をクリックします。

ステップ12:登記識別情報通知ダウンロード様式に署名する

申請用総合ソフトで登記ステップ12では、登記識別情報通知ダウンロード様式にマイナンバーカードで電子署名します

①[署名付与]ボタンをクリック

申請用総合ソフトの[署名付与]ボタンをクリックします。

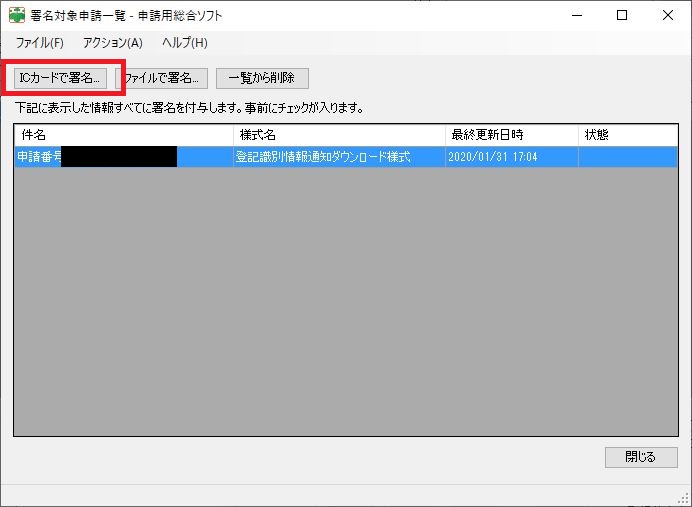

②[ICカードで署名]ボタンをクリック

署名対象申請一覧画面で[ICカードで署名]ボタンをクリックします。

③ICカードリーダにマイナンバーカードをセット

ICカードリーダにマイナンバーカードをセットして[OK]をクリックします。

④「電子証明書ファイルのアクセスパスワード」を入力

アクセスパスワード入力画面が表示されるので「電子証明書ファイルのアクセスパスワード」を入力して[確定]をクリックします。

⑤電子署名付与が完了

署名付与完了メッセージが表示されますので[OK]をクリックします。

ステップ13:登記識別情報通知ダウンロード様式を送信する

申請用総合ソフトで登記ステップ13では、登記識別情報通知ダウンロード様式を送信します。

①[申請データ送信]をクリック

申請用総合ソフトの[申請データ送信]をクリックします。

②「登記識別情報通知ダウンロード様式」を[送信]

送信前申請一覧画面から、送信対象の「登記識別情報通知ダウンロード様式」にチェックを入れて[送信]をクリックします。

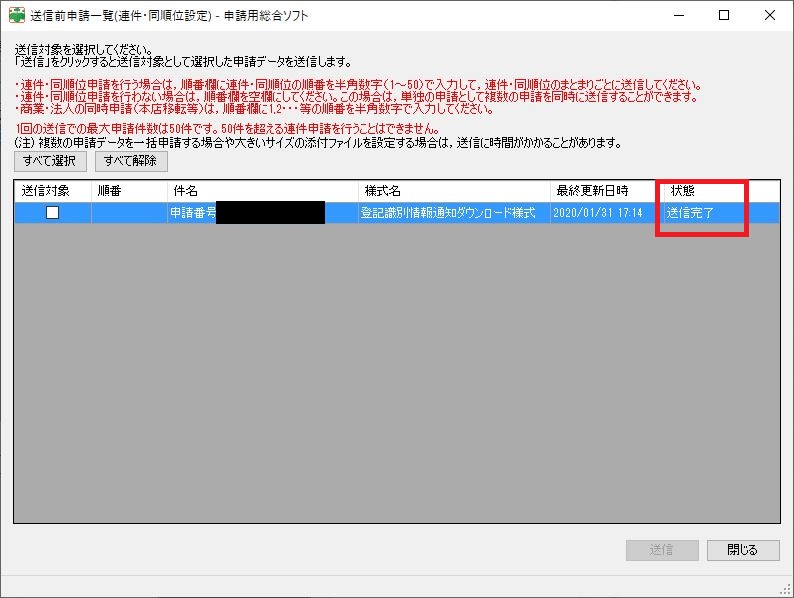

③状態が「送信完了」になったことを確認

送信前申請一覧画面で、状態が「送信完了」になったことを確認します。

④処理状況が「手続終了」になることを確認

8:30~17:15の間であれば、申請用総合ソフトの処理状況がすぐに「手続き終了」になります。

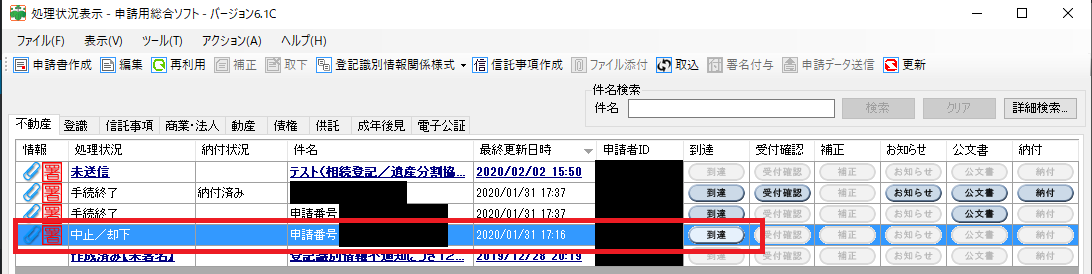

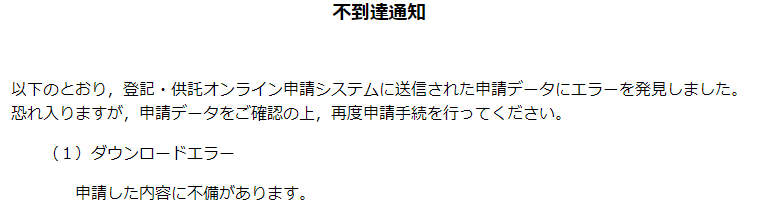

- Q登記識別情報通知ダウンロード様式の申請データ送信後、「中止/却下」になった場合どうしたら?

- A

誤った「取得者特定ファイル」を指定した場合、対となる「登記識別情報通知取得用届出様式」との紐づけができないため、エラーになります。

※[到達]ボタンをクリックすると次のエラー通知が確認できます。

その場合、再度登記識別情報通知ダウンロード様式を作成し直して、作成された「取得者特定ファイル」を添付して再度申請データ送信を行います。

ステップ14:登記識別情報を取得する

申請用総合ソフトで登記ステップ14では、登記識別情報を取得します。

①「登記識別情報通知ダウンロード様式」の[公文書]ボタンをクリック

申請用総合ソフトで手続終了となった「登記識別情報通知ダウンロード様式」の[公文書]ボタンをクリックします。

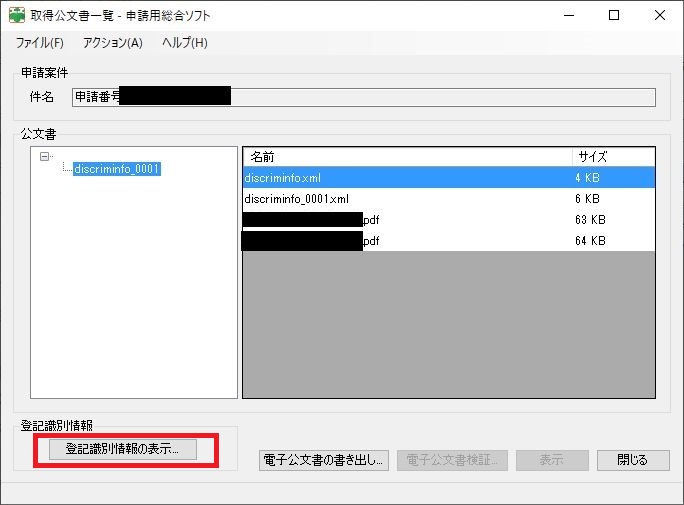

②[登記識別情報の表示]をクリック

取得公文書一覧画面から[登記識別情報の表示]をクリックします。

③ステップ2で作成したパスワードを入力

ステップ2:「⑤「登記識別情報取得様式」および「取得者特定ファイル」を作成」で作成したパスワードを入力します。

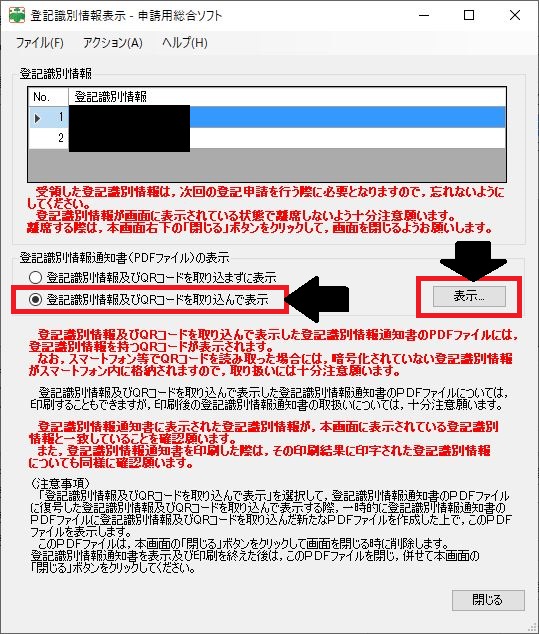

④「登記識別情報及びQRコードを取り込んで表示」を選択して[表示]

登記識別情報表示画面で「登記識別情報及びQRコードを取り込んで表示」を選択して[表示]をクリックします。

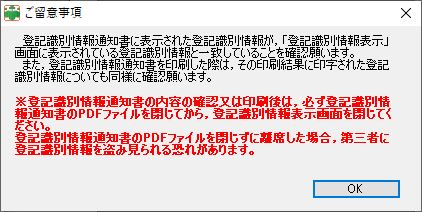

注意メッセージが表示されるので[OK]をクリックします。

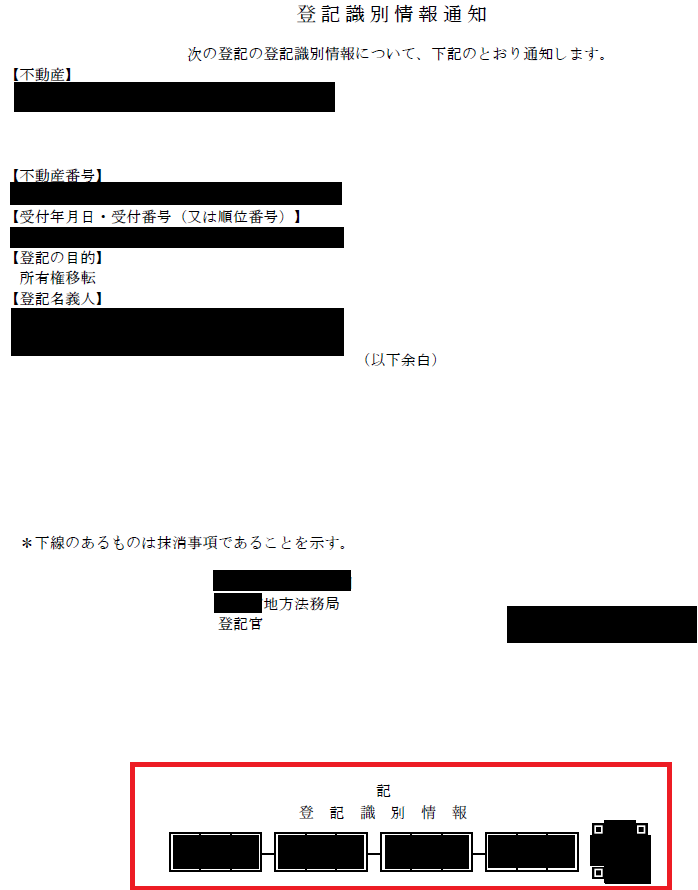

⑤登記識別情報を取得

登記識別情報を取得します。

- Q登記識別情報とは?

- A

不動産(土地・建物)の「権利証」です。

不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日から、この登記識別情報通知書が権利書に置き換わっています。

改正後は、登記済証の通知はありませんので、金庫に入れておくレベルの大事な情報です。

以上で申請用総合ソフトでの登記手続き終了です。

お疲れ様でした!!

相続登記を自分でオンライン申請する方法(申請用総合ソフト手順書)まとめ

次の手順で、自分でオンライン登記できます。

自分で相続登記を行うための方法は自分で相続登記手続きを行う方法のまとめにまとめていますのでご覧ください。

相続に関する記事は「相続手続きまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

申請用総合ソフトは難しい!と感じたら専門家へ相談しよう!

ぬくぬくのように誰に相談していいかわからない!と思ってしまったら、相続サポートなどの専門家へ必ず相談しましょう。

ちなみにぬくぬくは、司法書士に、登記申請書の確認をしてもらいました。

その後、自分で相続登記をオンライン申請したため、費用は発生しませんでした。

![申請用総合ソフト[登記申請書(権利に関する登記(4)所有権の移転(相続))]](https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/02/image-25.png)