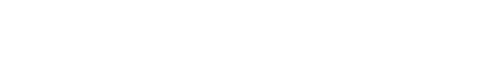

あなたのご両親は離婚していますか?

ご両親が離婚していて、疎遠にしていた親の相続が発生したときの対応パターンは4つあります。

既に別の配偶者と結婚し、子供を成し、別の家庭を築いているケースも多いのではないでしょうか。

離婚で離縁し現在は疎遠である実父が亡くなったら、私は法定相続人になるのでは!?

ご推察のとおりです。

両親が離婚していても、

あなたは血縁関係(またはそれに準ずる)関係であるため、

「法定相続人」となります。

な、なんだってーーーーー!!!!!?????

(相続手続きしないといけないの!?)

そのとおりです。

遺言書を残していない限り、あなたは何らかの手続きに巻き込まれます。

えー…やだー…。

「離婚で離縁した実母・実父が亡くなった」場合、どのような対応方法があるのでしょうか?

どうせ疎遠だし、お葬式だけ顔を出せばいいや

や、虐待を受けていた人や家族へのDVを間近で見ていた人は

あんな人のことなど知らない!

など、悲喜こもごも、思うことがあるでしょう。

しかし、離婚で離縁した実母・実父と全く関係性を断っていたとしても、実母・実父が亡くなった場合は相続手続きに巻き込まれます。

「納得いかない!」と思う人もいるのでは?

そんなあなたのために、本記事では

について、お伝えしますので、もし親が離婚しているなら本記事を読んで、実母・実父が亡くなったときの対応方法を知っておきましょう!

なお、本記事では「実母・実父・実子」で統一して表記していますが、親子関係には養子の他にも関係性があります。

次の一覧表を参考に、本記事では次のとおり読み替えられます。

| 本記事での表記 | 読み替え 可能 | 読み替え 不可 |

|---|---|---|

| 実母・実父 | 継母・継父 (養母・養父) ※普通および特別養子縁組をした親 | 特別養子縁組で親子関係を切られた親 養子縁組していない後妻/後夫 |

| 実子 | 養子 摘出子・非摘出子 認知した内縁の妻の子 | 養子縁組していない後妻/後夫の子 (後妻/後夫の連れ子) |

| 配偶者 | – | 内縁の妻 |

ちなみに、逆に、あなたが亡くなった場合、事前に手を打っておかなければ、実母・実父はあなたの財産を取得することができます。

離婚した親の相続手続きが発生した!疎遠だけど何かしなくちゃいけないの?

離婚で疎遠になった実父・実母の相続は、どのように備えたら良いのでしょうか?

「動く」と言っても何をどうするべきなのかわかりませんよね。

どういった対応をすべきか、フローチャートで見ていきましょう。

離婚で離縁した実母・実父が亡くなった場合の相続への対応4パターン

あなたの実母・実父が離婚し、疎遠にしており、実母・実父が亡くなった場合の相続の対応は4パターンです。

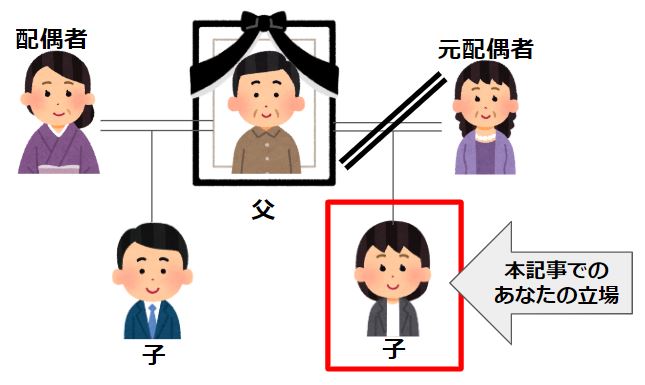

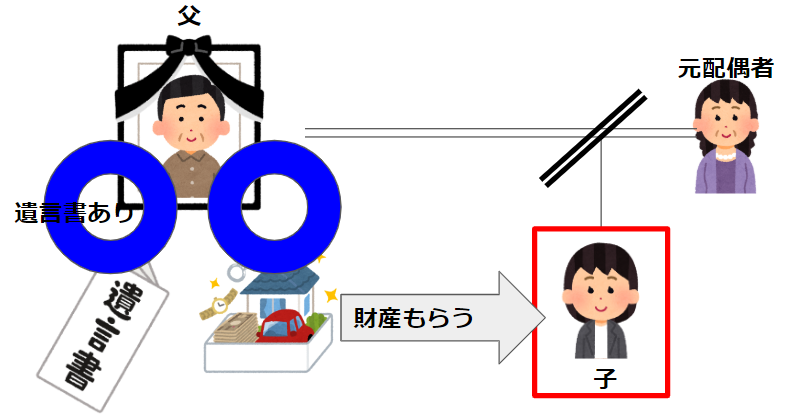

パターン①:実母・実父の財産などいらない(遺言書あり)なら、特にやること無し!

- 実母・実父の財産はいらない

- 遺言書であなた以外の法定相続人に相続させることを明記している

特に何もやることなし

離婚した親の相続対応パターン1つ目は、何もしないです。

「亡くなった実母・実父の財産はいらない」かつ「遺言書がある」場合は、遺言書に記載されている遺言執行者が、あなた抜きで相続手続きを進めることができるため、特にやることはありません。

こうなっていれば楽ですね。

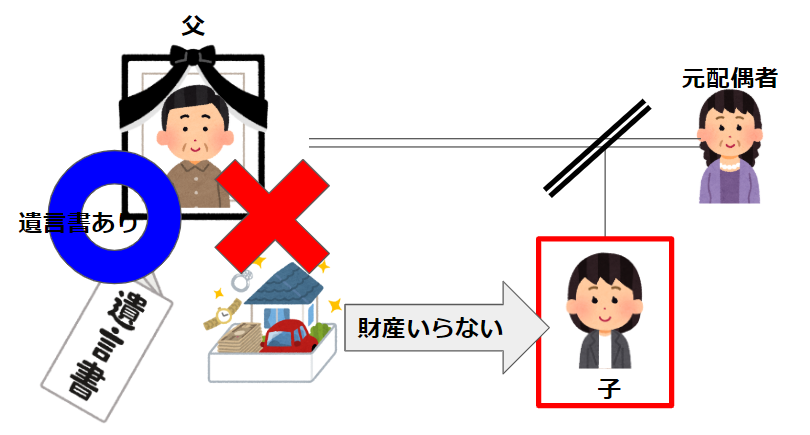

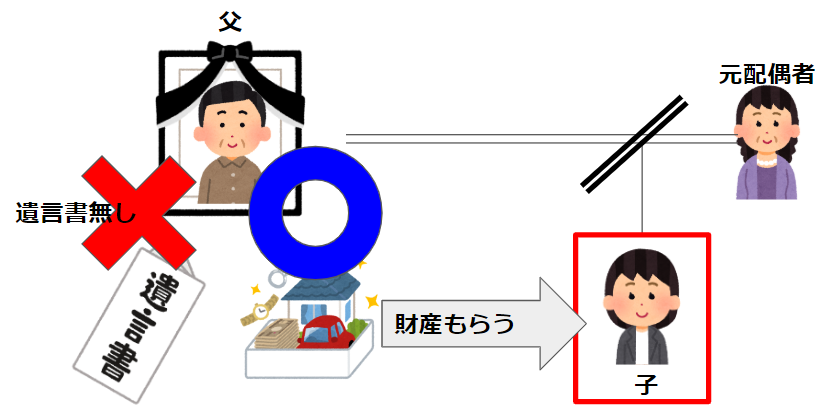

パターン②:実母・実父の財産などいらない(遺言書が無い)なら「相続放棄」か「限定承認」を行う

- 実母・実父の財産はいらない

- 遺言書が無い

相続放棄

または

限定承認

が必要

離婚した親の相続対応パターン2つ目は、「相続放棄」または「限定承認」する方法です。

「亡くなった実母・実父の財産はいらない」のに「遺言書が無い」場合、実子(あなた)は法定相続人になるため、あなた抜きで相続手続きを進められません。

あなたは家庭裁判所へ行って「相続放棄」または「限定承認」のどちらかが必要になります。

どちらを選べば良いのかは

- 負債が多額であるなら「相続放棄」一択です。

- プラスの財産が多いか、借金などの負債が多いかわからない場合「限定承認」です。

遺産相続で、法定相続人が相続しなければならないのは、プラスの財産だけでなく、借金などの「負債」も相続しなければなりません。

しかし、プラスの財産が多いか、借金などの負債が多いかわからない場合もありますよね?その場合は、プラスの財産で負債を差し引いた分だけを相続できる「限定承認」という方法もあります。

※相続放棄については「【死亡後の対応】3か月以内に行う手続き(相続放棄の手続きと必要書類)」で詳しく説明してます。

パターン③:実母・実父の財産を貰いたい(遺言書あり)なら「遺留分侵害額請求」を行う

- 実母・実父の財産はもらいたい

- 遺言書であなた以外の法定相続人に相続させることを明記している

遺留分侵害額請求を行う

離婚した親の相続対応パターン3つ目は、「遺留分侵害額請求を行う」方法です。

「亡くなった実母・実父の財産をもらいたい」かつ「あなた以外に財産を相続させる遺言書がある」と考えている場合、遺言書に記載されている遺言執行者が、あなた抜きで相続手続きを進めることができるため、あなたは法定相続分の財産を取得できません。

それでも

- 「もらえるものがあるならもらいたい」

- 「本来、養育費・教育費として必要になった負担を請求したい!」

とお考えの場合

あなたが相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、「遺留分」として、後述する一定の割合の金額を取得できます。

※遺留分侵害額請求と法定相続分については「「法定相続分」と「遺留分」~遺留分侵害額請求7パターンを図解!~」で詳しく説明しています。

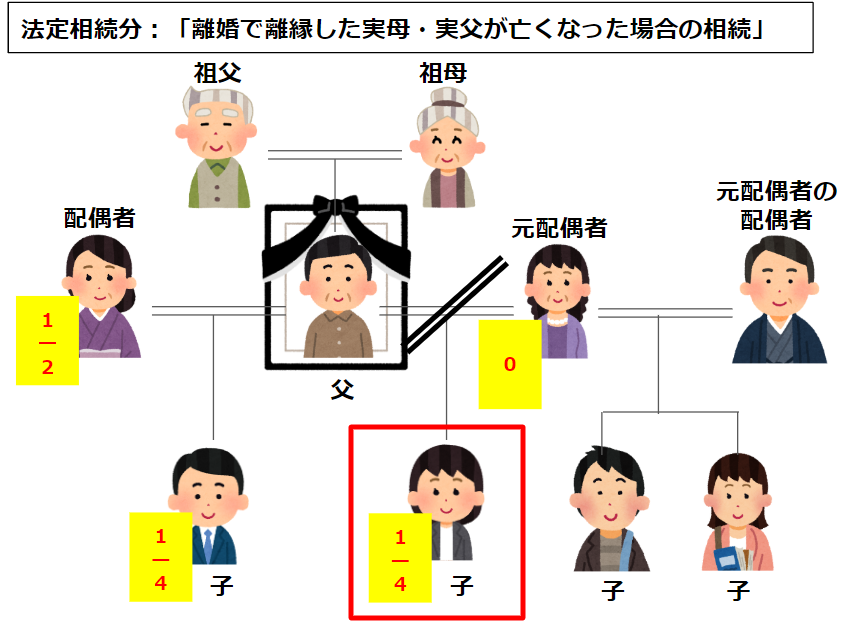

具体的には、実子(あなた)は、法定相続分である「財産の1/2(子の数でさらに等分する)」を取得できます。

しかし、遺言書等でその相続分を侵害されている場合は、「法定相続分1/2(子の数で等分)×1/2(遺留分)」を相続人に請求できます。

>「法定相続分」と「遺留分」~遺留分侵害額請求7パターンを図解!~

パターン④:実母・実父の財産を貰いたい(遺言書無し)なら「遺産分割協議書」で相続する

- 実母・実父の財産はもらいたい

- 遺言書が無い

遺産分割協議書

で

相続手続き

が必要

離婚した親の相続対応パターン4つ目は、「遺産分割協議書にサインして相続手続きする」方法です。

「亡くなった実母・実父の財産はもらいたい」のに「遺言書が無い」場合、実子(あなた)は法定相続人になるため、あなた抜きで相続手続きを進められません。

遺言書がないと、不動産や預貯金の相続手続きを行うために「遺産分割協議書」が必要になります。

遺産分割協議書は、どういった遺産配分を行うかを法定相続人で協議して作成する書類で、元配偶者との子(あなた)と、現配偶者やその子と協議することになります。

遺産分割協議書作成の協議が難航するは火を見るよりも明らかですよね。

したがって、実子(あなた)が「本来、養育費・教育費として必要だった負担分を請求したい!」など、強い思いをお持ちでなければおススメしません。

とは言え、遺言書を残して亡くなるケースはそう多くないでしょう。

もし再婚していて、再婚先の家族と必要以上にもめたくなければ

「判子代として〇円お渡ししますので、遺産分割協議書に押印と印鑑証明書を頂けないでしょうか。手続きはこちらでしますので。」

と相談があったら、素直に済ませてしまった方が、あなたにとって精神衛生上良いかもしれません。

>『遺産分割協議書』とは?書き方を解説!~遺言書が無い相続登記~

離婚親の相続よくある質問QA

離婚親の相続が発生したときによくある質問QAは次のとおりです。

- Qなぜ離婚で疎遠な実母・実父の相続に巻き込まれてしまうのか?

- A

法定相続人は、血縁関係(またそれに準ずる)関係で決定するからです。

法定相続人には、遺言書がなければ、遺産(財産や負債)を「法定相続分」として受け取る権利があります。

離婚で疎遠で、今や全く関係性のない実母・実父の相続に巻き込まれる理由- あなたが離婚して疎遠な実母・実父の「実子」または養子縁組して「実子と同等」である場合、あなたは法定相続人となります。

- 実母・実父の婚姻関係の有無を問わず、「親子」であり、生涯その関係性に変わりはありませんので、法定相続人になります。

なお、実母・実父が離婚するとふたりの間に血縁はありませんので、片方が亡くなっても、元配偶者には相続権はありません。

子は夫婦の架け橋とは良く言ったものですね。

- Q相続発生前に相続放棄できないの?

- A

残念ながら事前に相続放棄できません。

調べる間もなく債務過多であることが明白である場合、「時間があるうちに相続放棄しておきたい」と考えますよね。

相続放棄するには、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出を行う必要があり、申請には「被相続人の出生から死亡までの戸籍」が必要になります。

したがって、相続放棄は相続が開始してからでなければ手続きできません。

「実母」「実父」「継母」「継父」「実子」「養子」「摘出子」「非摘出子」と本記事における読み替えの関係

本記事では「実母・実父・実子」で統一して表記していますが、親子関係には養子の他にも関係性があります。

次の一覧表を参考に、本記事では次のとおり読み替えられます。

| 本記事での表記 | 読み替え 可能 | 読み替え 不可 |

|---|---|---|

| 実母・実父 | 継母・継父 (養母・養父) ※普通および特別養子縁組をした親 | 特別養子縁組で親子関係を切られた親 養子縁組していない後妻/後夫 |

| 実子 | 養子 摘出子・非摘出子 認知した内縁の妻の子 | 養子縁組していない後妻/後夫の子 (後妻/後夫の連れ子) |

| 配偶者 | – | 内縁の妻 |

本記事では「実母」・「実父」と書いていますが養子縁組をしている「継母・継父」(血のつながりのない親)も実母・実父と同等の扱いになります。

逆に、俗に言う「連れ子」(前妻の子、前夫の子)についても同様で、養子縁組をしていれば、「実子」と同等の扱いになりますので、読み替えることができます。「摘出子」「非摘出子」なのかも関係ありませんので「実子」と読み替えることができます。

実母・実父が第三者と再婚していても、再婚相手とあなたが養子縁組しているなら、あなたは「実子」と同等の扱いになりますので、実母・実父の相続と、養子縁組で継母・継父の相続に関連することになります。

継母・継父と養子縁組をしていない場合、「実子と同等扱いにはなりません」ので相続権はありません。

養子縁組には「特別養子縁組」というものがあり、これは今の母・父との関係を断ったうえで新たな継母・継父と養子縁組するものですので、関係を断った親子間では法定相続人になりません。

通常配偶者には相続権がありますが、内縁の妻には婚姻関係がありませんので、相続権はありません。

離婚した親が亡くなった!相続手続きの対応方法4パターンを解説! まとめ

いかがでしたでしょうか。まとめると次のとおりです。

養子縁組をした継母・継父(養母・養父)は、実母・実父と同様の法的扱いとなるため、法定相続人となります。

養子・摘出子・非摘出子・認知した内縁の妻の子は、実子と同様の法的扱いとなるため、法定相続人となります。

「法定相続人」が誰になるのかや「遺留分」「法定相続分」の割合については「「法定相続分」と「遺留分」の違いと割合は?遺留分侵害額請求7パターンの計算方法も図解!」で基本的な考え方を図解していますのでご一読ください。

逆に「離婚した子供」が亡くなった場合の相続を知りたい方は「あなた(子供)が先立ったら相続財産が離婚した親に!?今すぐ準備を!」をご覧ください。

【ご参考】離婚で疎遠になった実父の相続を私はどう考えているか?

私は父とは疎遠で、もう20年以上会っていませんし、正直思い入れはありません。

しかし、父がその後、どういった資産形成をしてきたのかは正直興味があります。

一方、既に形成されている家庭を壊すつもりは毛頭ありません。

したがって、亡くなった旨の連絡が来れば、相続手続きに関してお手伝いするのもやぶさかではありません。

多額の財産を残しているなら、本来負担するはずだった教育費分をためらいなく法定相続分の相続をしますし、遺言書が残されていて遺留分を侵害されているようであれば、遺留分侵害額請求も行おうと考えています。

相続手続きでトラブルが心配な方は専門家へ相談しよう!

ぬくぬくのように誰に相談していいかわからない!と思ってしまったら、相続サポートなどの専門家へ必ず相談しましょう。

ちなみにぬくぬくは、司法書士に、登記申請書の確認をしてもらいました。

その後、自分で相続登記をオンライン申請したため、費用は発生しませんでした。

相続に関する記事は「相続手続きまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。

以上、ご参考になれば幸いです。