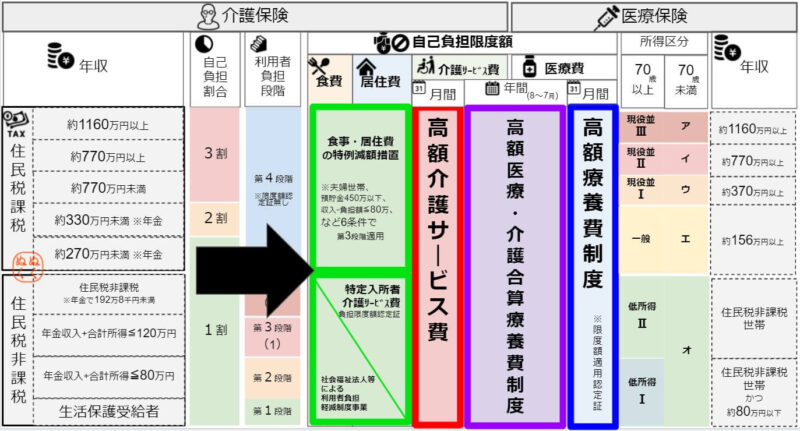

介護保険の「負担限度額認定」を受けると、介護老人福祉施設などの施設入所者の「食費」と「居住費」の負担限度額が下がり、自分で負担する費用を軽減できます。

- 負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)ってどういう制度?

- 負担限度額認定を受けるにはどうしたら?

- 最新(2021年)の負担限度額認定の限度額はいくら?

こんなお悩みにお答えします。

本記事をご覧の方は

という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、介護保険の「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」について解説します。

ぬくぬくの祖父のときは、所得が高くて対象ではありませんでした…。

もし認定を受けられれば、介護費用負担が減るので是非確認しましょう!

7分くらいで、介護保険の「負担限度額認定(=特定入所者介護サービス費)」がどういった制度なのか、あなたが利用できるかを確認できますので、ご一読いただけますと幸いです。

「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」とは?

介護保険の「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」とは、介護老人福祉施設などの介護施設入所者で、所得や資産等に応じて、負担限度額を超えた「居住費」と「食費」の負担額が、介護保険から支給される制度のことです。

負担限度額認定で自己負担上限を超えた場合に「特定入所者介護サービス費」を介護保険から支給されます。

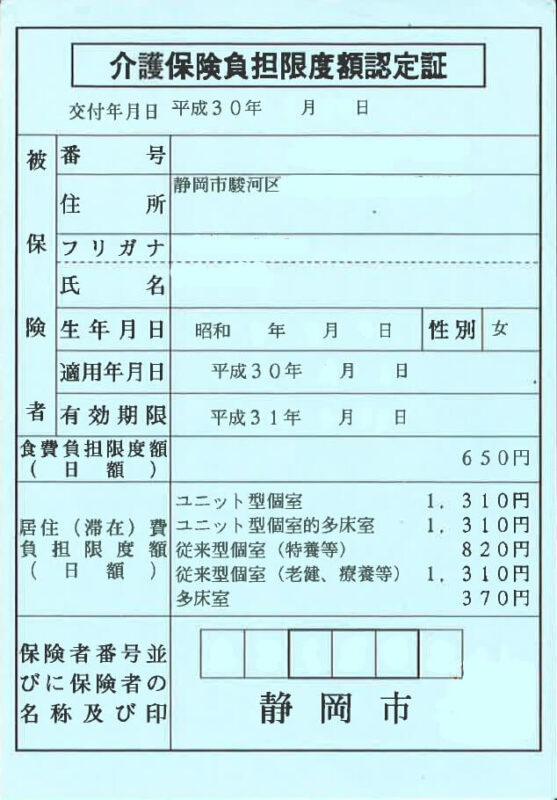

負担限度額認定を受けるには、市区町村へ申請して「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

「介護保険負担限度額認定証」とは?

「介護保険負担限度額認定証」とは、介護老人福祉施設などの介護施設に入所して支払う「食費」「居住費」の自己負担限度額が記載されている認定証のことです。

介護保険負担限度額認定証には、

- 1日の食費の自己負担上限額

- 1日の居住費の自己負担上限額

が記載されています。

ただし、介護保険負担限度額認定証の自己負担限度額に、「介護費用(介護サービス費)」は含まれていません。

介護保険の「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」を受けられる条件2つ

介護保険の「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」を受けるには2つの条件を満たす必要があります。

負担限度額認定を受ける条件①:世帯員全員が住民税非課税であること

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)を受けられる条件1つ目は、世帯員全員が住民税非課税であること、です。

住民税非課税の目安は、給与収入のみで100万円以下、公的年金のみで245万円以下という、中々厳しい条件になります。

負担限度額認定を受ける条件②:預貯金や金融資産が一定の金額以下であること

| 年金収入等 | 単身世帯の預貯金条件 | 夫婦世帯の預貯金上限 |

|---|---|---|

| 120万円越えの場合 | 500万円以下 | 1500万円以下 |

| 80~120万円以下の場合 | 550万円以下 | 1550万円以下 |

| 80万円以下の場合 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)を受けられる条件2つ目は、年金収入等に応じた世帯員預貯金が一定金額以下であること、です。

例えば、年金収入が200万円あった場合、単身世帯なら預貯金等の金融資産が500万円以下、夫婦世帯なら1500万円以下であれば、負担限度額認定を申請できます。

【2021年最新情報】負担限度額認定の所得段階別の負担限度額一覧(日額)

| 年収目安 | 利用者 負担段階 |

居住費または滞在費 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的多床室 |

従来型 個室 |

多床室 | |||

| 約270万円以上 (住民税課税) |

第4段階 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 377円 | 1,445円 |

| 住民税非課税 | 第3段階 (2) |

1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |

370円 | 1,360円 (1,300円) |

| 年金収入+合計所得≦120万円 | 第3段階 (1) |

1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |

370円 | 650円 (1,000円) |

| 年金収入+合計所得≦80万円 | 第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |

370円 | 390円 (600円) |

| 生活保護受給者 | 第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |

0円 | 300円 |

2021年8月1日より、負担限度額認定の限度額が変更となりました。

変更後の負担限度額認定の所得段階別限度額一覧(日額)は上表のとおりです。

居住費または滞在費にある「ユニット型」や「従来型」の意味は下表のとおりです。

| ユニット型個室 | リビングを併設した約8畳以上の個室 |

| ユニット型個室的多床室 | リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある約6畳以上の個室 |

| 従来型個室 | リビングを併設しない個室 |

| 多床室 | 定員2人以上の部屋 |

参考リンク 厚生労働省公式ページより

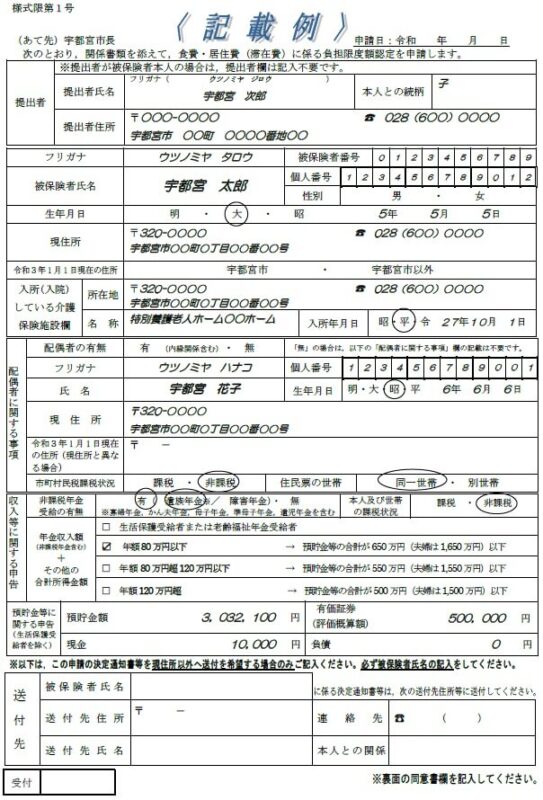

介護保険の負担限度額認定を申請する3ステップ

介護保険の負担限度額認定の申請は、次の3ステップで可能です。

かんたんに解説していきましょう。

負担限度額認定申請ステップ①:負担限度額認定申請に必要な書類を準備する

介護保険負担限度額認定申請に必要な書類は次のとおりです。

「本人・配偶者の預貯金等が確認できる添付書類」の具体的な資料はコチラで確認できます。

負担限度額認定申請ステップ②:市区町村役場の高齢福祉課に提出する

介護保険負担限度額認定申請に必要な書類が準備できたら、市区町村役場の高齢福祉課に提出します。

負担限度額認定申請ステップ③:「負担限度額認定証」が届く

「負担限度額認定証」は申請から約1週間程度で自宅に届きます。

- Q負担限度額認定申請は家族や代理人による申請は可能ですか?

- A

負担限度額認定申請は家族による申請が可能です。

家族でも難しい場合、ケアマネジャーや施設担当者による代行申請も可能です。

代行申請の場合は、申請書の他、通帳等を預けるか、通帳等の写しの添付が必要です。

- Q負担限度額認定申請は成年後見人での代理申請は可能?

- A

可能です。成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。

- Q負担限度額認定申請したいけど、引っ越してきたばかりの場合は?

- A

前住所地の非課税証明書を添付していただく場合があります。

同一世帯の方及び配偶者の方も同様です。

詳しくは市区町村役場の高齢福祉課などにお問い合わせください。

介護保険の負担限度額認定の預貯金等の対象一覧

| 預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |

|---|---|

| 預貯金(普通・定期) | ①金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページの写し ②記帳し、直近2ヵ月の明細ページの写し ③定期預金のページは、金額が無い場合も写しの提出が必要です |

| 有価証券 (株式・国債・地方債・社債・ETFなど) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |

| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |

| 金・銀・プラチナなど (積立購入を含む) | 購入先の口座残高の写し |

| 現金 (いわゆるタンス預金) | 自己申告 |

| 負債 | 借入金や住宅ローンなどの借用証明書や債務残高証明書など |

- Q負担限度額認定で提出する預貯金等がネット銀行やネット証券の場合はどうしたら?

- A

WEBサイトにログインして「金融機関名」「支店名」「口座名義人」「口座番号」が分かるページ(複数ページ可)を印刷したものでOKです

「負担限度額認定証」の有効期限は毎年7月31迄!更新するには再申請手続きが必要

負担限度額認定証の有効期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。

毎年、更新の手続きが必要で、負担限度額認定証をお持ちの方には、更新のご案内が期限切れ前月頃までに送付されてきます。

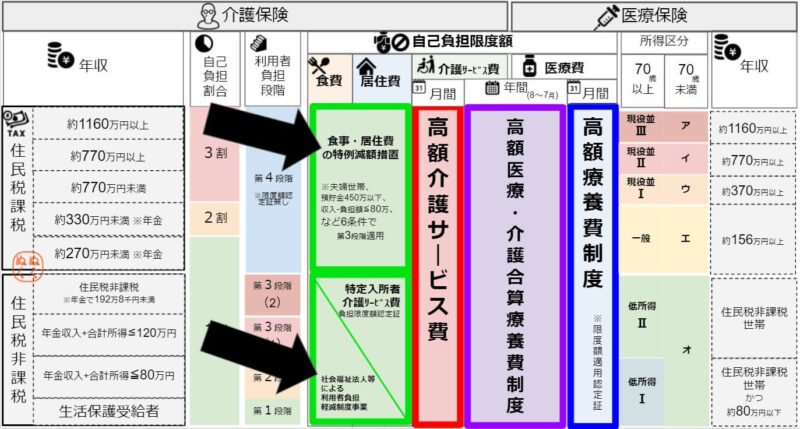

介護保険の負担限度額認定のさらなる軽減措置

介護保険の「負担限度額認定」には、負担限度額認定を受けられなかった人や、低所得者向けの追加軽減措置が準備されています。

①住民税課税世帯の救済:「食費」「居住費」の特例減額措置

「食費」「居住費」の特例減額措置とは、住民税課税世帯で負担限度額認定を受けられない人への救済措置です。

次の6条件を満たせば、利用者負担段階を「第4段階」→「第3段階」へ下げて、負担限度額認定証を交付して貰えます。

「食費」「居住費」の特例減額措置を受けるための6条件

利用者負担段階が下がることで、介護施設利用における「食費」と「居住費」の自己負担上限額が下がるため、費用負担が減ります。

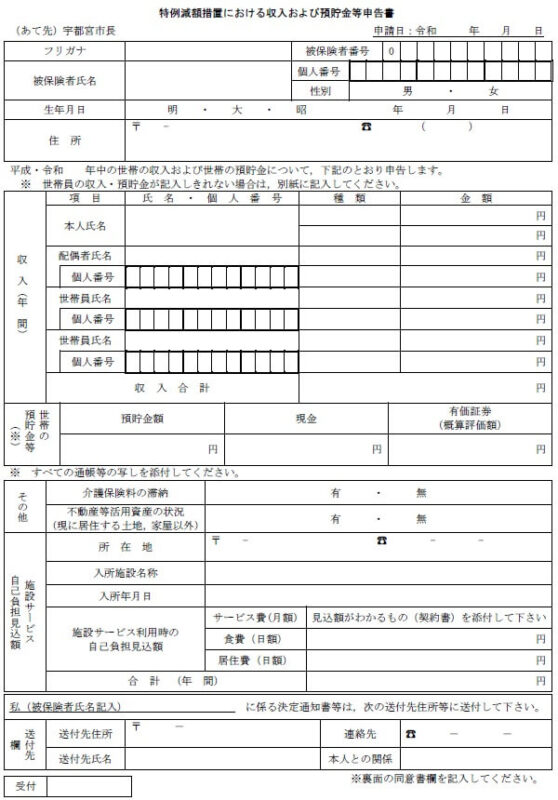

「食費」「居住費」の特例減額措置の申請方法

「食費」「居住費」の特例減額措置を受けるには、次のような書類を、市区町村役場の高齢福祉課などに申請します。

②社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業」は、所得が低く生計が困難である方に、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度です。

次の6条件を満たせば、利用者負担段階を「第4段階」→「第3段階」へ下げて、負担限度額認定証を交付して貰えます。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業の軽減措置を受けるための6条件

軽減の対象となるのは、原則として介護費、食費及び居住費(滞在費)です。

特別養護老人ホーム入所者等に係る食費・居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている場合に限ります。

| 対象者 | 対象サービス | 軽減割合 |

|---|---|---|

| 原則 | ・介護サービス費 ・居住費 | 1/4(25%軽減) |

| 老齢福祉年金受給者 | ・介護サービス費 ・居住費 | 1/2(50%軽減) |

| 生活保護受給者 | ・個室の居住費 | 10/10(100%軽減) |

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業の軽減措置の申請方法

利用者が居住する市町村に対して申請し、軽減対象者と認定されると、市町村から「軽減確認証」が交付されます。

該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに、「軽減認定証」を提示して軽減措置が適用されるため、施設が変わって、社会福祉法人が変わったら、都度申請が必要になります。

もし介護施設に入所予定なら「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」を受けられるか確認しよう!

もし、介護老人福祉施設などの

- 介護施設に入所を考えている

- 介護施設に入所している

人で、

- 所得が低い

- 預貯金などの資産が少ない

なら、介護保険の「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」を申請すると、「居住費」と「食費」の負担額が抑えられるかもしれませんので検討してみてください。

負担限度額認定で自己負担上限を超えた場合に「特定入所者介護サービス費」を介護保険から支給されます。

2021年8月1日から、負担限度額認定で認定される負担上限額一覧(日額)は下表のとおりです。

| 年収目安 | 利用者 負担段階 |

居住費または滞在費 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型 個室 |

ユニット型 個室的多床室 |

従来型 個室 |

多床室 | |||

| 約270万円以上 (住民税課税) |

第4段階 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 377円 | 1,445円 |

| 住民税非課税 | 第3段階 (2) |

1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |

370円 | 1,360円 (1,300円) |

| 年金収入+合計所得≦120万円 | 第3段階 (1) |

1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |

370円 | 650円 (1,000円) |

| 年金収入+合計所得≦80万円 | 第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |

370円 | 390円 (600円) |

| 生活保護受給者 | 第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |

0円 | 300円 |

介護費用は想像以上にかかりますので、下の2記事も読んで、介護活動をして備えておきましょう!

また、介護に関する記事は「介護保険や介護施設入所、介護費用の情報まとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

」を忘れていませんか?-160x90.jpg)

の入所条件や月額料金は?-150x150.jpg)